Кроме преподавания в университете, Кант обучал географии, прикладной математике и пиротехнике российских офицеров, говоривших по-немецки, таких как Орлов и Болотов. Очевидно, за это ему платили. После того как российские войска покинули город, Кант продолжал обучать тем же предметам уже немецких офицеров. В эти годы Кант работал над дисциплинами, которые можно было с одинаковым успехом преподавать как пруссакам, так и русским. Во время оккупации он почти ничего не публиковал. За пять лет российского правления увидели свет лишь несколько его эссе на весьма специфическую тему: о землетрясениях. Географически землетрясения были очень далеки от Кенигсберга, но метафорически эти необъяснимые и бессмысленные катастрофы были близки миру Канта. Вольтер, который провел часть Семилетней войны в Берлине, развивал похожие темы – лиссабонское землетрясение, Семилетняя война, теодицея – в «Кандиде» (1759).

Была ли причиной тому тревога или травма, но российская оккупация для Канта стала периодом творческого кризиса. Сразу после неожиданного окончания оккупации, в 1762–1763 годах, кризис прекратился. «Поразительно, – пишет Джон Заммито, – что Кант опубликовал столько работ за такое короткое время, учитывая, что за шесть предыдущих лет вышло так мало» (2002: 61). Не менее поразительно, что Заммито и другие замечательные ученые не видят наиболее очевидной причины этого феномена – российской оккупации и ее окончания. Под властью России Кант был тем самым субалтерном, который не мог говорить. Или, точнее, публично он мог говорить только о землетрясениях.

Болотов

От Исайи Берлина до Джона Заммито работы о Канте очень высокого качества. Но ученые не замечали влияние, оказанное на Канта российской оккупацией Кенигсберга, и обходили вниманием важный первичный источник: записки Андрея Болотова. Хотя многие биографы Канта упоминают Болотова, они знают о нем из единственной англоязычной биографии Канта, написанной российским автором (Gulyga 1987). Крупный советский философ, Арсений Гулыга описывал российскую оккупацию легкими штрихами, как безобидное событие с ничтожными результатами. Говоря о Болотове, Гулыга не без гордости выбирал эпизоды, иллюстрирующие его власть над Кантом, и обошел молчанием его мучительные отношения с пруссаками.

Кроме своих необычайно обильных трудов, которые изданы лишь частично (см.: Newlin 2001: 4), Болотов был типичным человеком эпохи Просвещения: небогатый офицер, натуралист-дилетант, успешный администратор, который впоследствии управлял тысячами дворцовых крестьян в Подмосковье. Его отец, тоже офицер, командовал элитным полком в оккупированной Прибалтике. Там Болотов так хорошо выучил немецкий, что в Кенигсберге пытался казаться носителем языка. Переводчик, коллекционер, художник-акварелист, Болотов хотел стать настоящим европейцем; редкий русский автор признавался в этом желании с такой искренностью. Получив приказ возвращаться из Кенигсберга в Россию, Болотов был в отчаянии. Уйдя в отставку, он применял полученные в Пруссии навыки и идеи на собственных крестьянах; позже он став управляющим огромным, в несколько волостей, собственным имением Екатерины II в Тульской губернии. Тут, в Центральной России, он создал пруды и парки в прусском стиле и был одним из первых, кто начал сажать картофель. Вспоминая о Кенигсберге через десятки лет после возвращения из Пруссии, Болотов считал, что немцы превосходят русских в модах, прическах, кулинарии, школах, книготорговле и многом другом. Как это было свойственно российским колонизаторам, героям отрицательной гегемонии – кавказцам, ташкентцам, сибирякам, – Болотов досконально знал детали туземной жизни и страждал узнать еще больше. Все это не мешало исполнять ему свой офицерский долг за границей и обязанности управляющего дворцовыми крестьянами на родине. Наполняя многие страницы похвалами пруссакам, о русских он писал с аристократическим безразличием, не вдаваясь в детали: «Глупость и крайнее безрассудство нашего подлого народа были нам слишком известны» (1986: 604). В тульских имениях он изучал на местном материале ботанику, экономику и медицину; для этнографии время еще не пришло. Экспериментируя над крестьянами, он подверг полторы тысячи человек лечению электрошоком. Результаты этого его опыта пока остаются неизвестными.

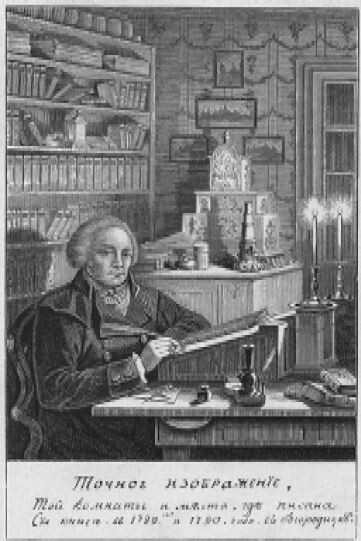

Илл. 20. Автопортрет Андрея Болотова. Текст подписи: «Точное изображение той комнаты и места, где писана сия книга в 1789-м и 1790 годах в Богородицке».

Раскрывая точку зрения колонизующего государства, записки Болотова отличаются от прусских свидетельств о тех же происшествиях, которые передают скрытые транскрипты колонизованных (я пользуюсь здесь понятиями из: Scott 1990). Интересным событием периода оккупации была пожарная тревога во время службы в Замковой церкви. Она запомнилась тем, что паника в церкви, приведшая к гибели трех человек, оказалась беспочвенной: пожара не было. За несколько месяцев до того профессор богословия Даниель Генрих Арнольдт (1706–1755) прочитал в церкви проповедь, которую русские восприняли как оскорбление императрицы Елизаветы. В проповеди Арнольдт цитировал стих о внутреннем свете из Книги Михея: «Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня» (Мих. 7: 8). Болотов помнил только, что пастор «заврался» и «проболтал некоторые неприличные слова против нашей императрицы». Арнольдт был арестован и провел шесть месяцев под следствием; в тюрьме пастор, по словам Болотова, «терпел за то превеликое истязание». Чтобы избежать ссылки в Сибирь, Арнольдт пообещал публично отречься от своих слов. Но едва он начал проповедь в Замковой церкви с требуемым отречением, студенты закричали: «Пожар!» Началась паника, и отречение не состоялось. Мы знаем об этом из прусских источников (Kuehn 2001: 113; Kuehn, Klemme, б. г.). О панике в церкви писал и Болотов, но помнил он только ее печальный итог: «множество» горожан были ранены или изуродованы, а одна женщина погибла, выпрыгнув из церковного окна. Описывая оба события друг за другом – арест «любимейшего» пастора за его проповедь и ложную тревогу в церкви, – Болотов не объясняет их связи друг с другом, хотя сама эта смежность говорит о ней. Паника, считает Болотов, произошла из-за угольных «согревательниц», которые «зажиточные жительницы» Кенигсберга приносили с собой в церковь и ставили на пол под юбками. Болотов запомнил еще беспокойство коллег-офицеров за российский пороховой арсенал в подвале Замковой церкви, из-за чего паника перекинулась и на русских (1931: 1/518). На этой службе, наверно, присутствовал и Кант. Он должен был знать Арнольдта, который выпустил свою «Историю Кенигсбергского университета» в 1746 году, когда его оканчивал Кант; позже Арнольдт еще и стал директором пиетистской школы, в которой Кант учился. «Смотреть глазами государства» – значит объективировать событие так, что протекание его описывается правильно, а значение и контекст игнорируются. Напротив, взгляд колонизованного задерживается на смыслах события и намерениях его участников, которые переплетаются в насыщенном, трагичном, срывающемся в панику рассказе.

Несмотря на свое владение немецким, Болотов не разделял чувств и не понимал текстов, которыми туземцы-пруссаки отвечали на российское господство. Ему пришлось признать, что немцы не считают его равным. В канцелярии генерал-губернатора он работал вместе с пруссаками и чувствовал себя чужим:

…о вступлении ж [с прусскими чиновниками] в какие-нибудь разговоры и помыслить было не можно. Сверх того, не только сии господа, но и все лучшие жители города Кенигсберга вообще имели как-то некоторое отвращение от всех нас, русских… Хотя я, оказывая… возможнейшее учтивство, всячески старался с ними сколько-нибудь поближе познакомиться, однако все мои старания были тщетны. Они соответствовали мне таковыми ж только учтивостями, но более сего не мог я ничего от них добиться (1986: 221).