«Христос и грешница» находится в Русском музее. Здесь же, в Поленове, на втором этаже висел полноразмерный эскиз углем. Размах картины впечатлял. Если подойти на метр, уже не видишь края холста и кажется, что ты участник событий. Напирающая толпа вкатывается на площадку перед храмом и упирается в спокойно сидящую группу, в тихий взгляд Иисуса. Так обыденно происшествие или настолько уверены зрители в мудрости Христа, что лишь один вытянул шею полюбопытствовать, остальные продолжают расслабленно возлежать, женщины подпирают ладонями подбородки – завидная восточная невозмутимость.

Композиция картины подчинена растянутому в длину диагональному кресту. Одна линия – тянущаяся вдоль стены храма с палками и криками толпа и дальше первая линия сидящих перед Иисусом. Вторая линия ниспадает по ступеням храма, захватывает солнечное пятно вкруг учителя и заканчивается на крестьянине, трусящем на осле. Справа – нетерпение: все суетятся, возбужденно кричат, вздымают руки. Слева – покой и ожидание. На пересечении линий два старца, обращающиеся к Иисусу. По Иоанну – «книжники и фарисеи». Но при этом они только геометрический центр картины. Два смысловых центра – Иисус и упирающаяся девушка. Все участники справа смотрят на него, все люди слева наблюдают за ней. В этом смысл и нерв картины: на равном расстоянии от формальной середины расположены праведник, несущий истину, и грешница. И они встречаются глазами.

– Знаешь о чем? – спросил Петр.

– Забыл. Расскажи.

Петр воспроизвел евангельский рассказ о грешнице, которую по закону собирались побить камнями. Иисус сказал присутствующим: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Когда все обличаемые совестью удалились, Иисус сказал женщине: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши».

Поленов назвал картину «Кто из вас без греха?». Но цензура посчитала такое название вызывающим. Выставку собирался посетить император! Уж он-то точно… в каталоге написали «Христос и грешница». Чужие святость и порок всегда вызывают острый житейский интерес, а прежнее наименование предполагало покаяние.

Разворачиваться к подготовительным этюдам Илья отказался, что он, своих молдаван не видел? Петр пошел к иудеям в накидках, а Илья остался изучать полотно-парус.

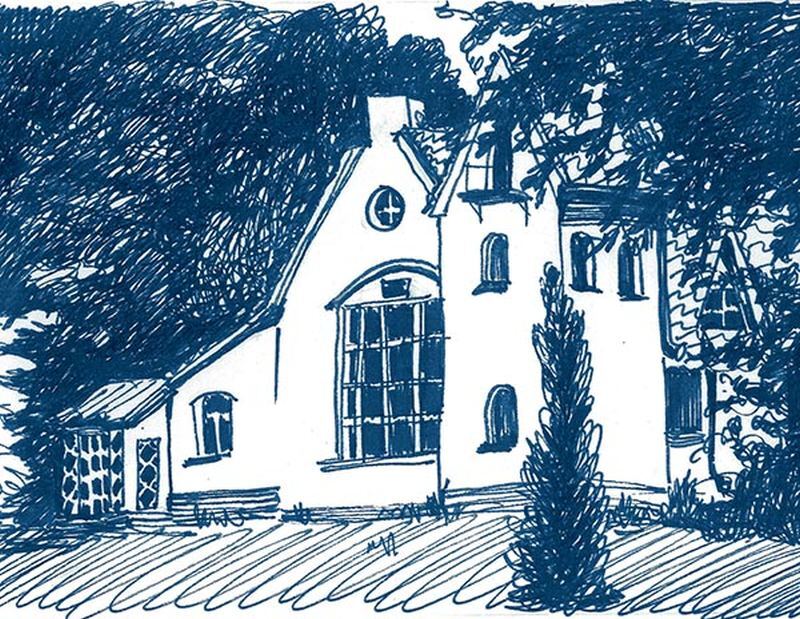

Вышли на воздух. Сбоку от главного дома стояла раскидистая мастерская.

– Мастерская? – хмыкнул Илья.

– Ну, мастерская, – Петр удивился сарказму.

– Этот, как его… Поленов в темноте писал? – Илья показывал на маленькие окна.

– Большое окно сзади, с северной стороны. Поленов предпочитал рассеянный свет.

«Этот художник рисовал Иисуса Христа в его музее под башней в чем-то, сделанном для сверхтепла», – так Петр расшифровал записку. Христа они видели, башня с узким окном-дверью перед ними. Интересно, зачем прорублен такой необычный проем, словно щель в копилке? Вряд ли через нее проносили большемерные картины, их можно было загружать и через окно первого этажа… Такие высокие двери устраивали в башнях, но тогда они должны опускаться на цепях и превращаться в мостки надо рвом. А здесь даже балкончика под проемом не нашлось. Загадка!

Ладное составное строение с системой пересекающихся кровель и окошками на разных уровнях внутри неожиданно оказалось пустым и просторным. Широкий проем между живописным и столярным отделениями обрамляли романские резные колонны. Эти неожиданные в доме грузные опоры, а еще завесы из грубой ткани, кошмы, укрывавшие столы и лежанки, щелястая стена из сосновой доски превращали мастерскую в заброшенный храм. Наскоро перегородили, что-то прикрыли попонами и стали жить. Действительно, аббатство!

Внизу – столешница на козлах, плотно выложенная тубами и банками красок. Впечатление временного приюта добавляла лавка, водруженная на этот стол в качестве полки. Средневековый стульчик радовал восхитительной резьбой спинки, но ножки-растопырки не вызывали желания присесть. Копия скорчившегося мальчика Микеланджело. Женская головка на невысокой подставке. Все на уровне опущенной руки. И только многоступенчатая стремянка-горка подсказывала, что когда-то использовали всю высоту этого просторного помещения – вывешивали театральные холсты. Сейчас подкупольное пространство пересекала наклонная труба буржуйки, и дальше – пустота.

Что они ищут и главное – где, оставалось неясным. Зашли на третий круг. Смотрительница демонстративно села на стул посередине мастерской – эти явно что-то замышляют. Этюд Поленова не утянут, а вот кисточки могут. Хотя Илья шляпу культурно держал за спиной, но цепь под рубашкой предательски выдавала происхождение: срежет-срежет подметки на ходу. Чтобы оправдать прохаживания, Петр начал громко рассказывать о театральных работах хозяина. Как он написал оперу из греческой жизни «Призраки Эллады» и ставил ее в своих декорациях то дома, то в консерватории. Даже клуб в соседней Тарусе, обустроенный в заброшенном соляном сарае, открывали оперой Поленова.

Только он перешел к оформлению испанскими видами спектакля «Алая роза», вольного пересказа сказки «Аленький цветочек», как Илья потянул его за рукав и вывел в коридор-предбанник.

– Мы ищем дополнительное отопление?

– Написано: «что-то для сверхтепла».

– Плиту видел? – Петр непонимающе уставился на друга. Илья пояснил, – печку маленькую, белую.

– Ну да, буржуйка выложена белой плиткой.

– Но здесь же есть вот эта красавица! – похлопал Илья по беленому боку огромной кирпичной печи, разделявшей два помещения. – и топили отсюда, вот топка, колосники. А зеркало выходит в мастерскую. Получается, та времянка для дополнительного тепла.

Художник на ней лак варил или воду для чая ставил, представил Петр. Чуть обидно, что догадался не он, но сразу возникшая чайная тема не подводит – они на правильном пути. Хотелось залезть самому, но вспомнил утреннее пробуждение и согласился, что в незаконных проникновениях ему с цыганом не тягаться.

Короткий осмотр стен – и с улыбкой наперевес к смотрительнице.

– Скажите, пожалуйста, а что за театр построил Василий Дмитриевич Поленов в Москве?

Бабушка, обрадовавшаяся, что странные посетители, наконец, решили не умничать, а обратиться к профессионалу, охотно растолковала, что театр был учебный, созданный для развития крестьянских и фабричных театров. Включал библиотеку, декорационные и пошивочные мастерские, ну и зрительный зал, естественно. Сам Поленов считал его «театральной лабораторией для всей России», а официальное название – Дом театрального просвещения имени академика Поленова.

– А нет ли в музее фотографии этого удивительного детища великого художника?

– Конечно же, есть, – и смотрительница, бодро шаркая валенками, повела в комнату, где Петр только что шушукался с Ильей.

Из мастерской не доносилось ни всхрапа, ни звяканья сбруи. «Копыта сейчас тряпьем обматывает». Скоро появился сияющий Илья и за спиной рассказчицы поднял указательный палец. Они еще послушали про очередь по записи из желающих получить в народный театр декорации Поленова, поблагодарили, вернулись, переспросили, сам ли рисовал художник декорации, ах, помогали молодые художники, и выскочили на улицу.

За живописной поленницей, заслоняющей их от многочисленных окон окрестных построек, Петр притормозил, обхлопал полы кожаной куртки и тугую поясницу кузнеца. Ничего! Оп, и из шляпы появился разноцветный кусок стекла. Из остывшего пепла буржуйки Илья спас краснокрылую птицу со спелой вишней во рту.

Квадратная плитка спаянного разноцветного стекла поблескивала на ладони. Птица резких удлиненно-угловатых очертаний из хрустально-прозрачной массы выскальзывала из узких слоистых матовых пластин. Лавой выстреливала из каменистых сыпучих складок. Рвалась к свободе, к свету, бьющемуся в ее граненых гранатовых перьях.

Илья навел пластину на солнце и, не найдя никаких тайных знаков, повернулся к Петру: «Что это должно означать?»