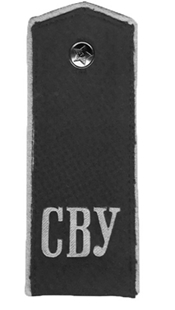

В настоящее время в России существуют 11 суворовских военных училищ Минобороны РФ: Екатеринбургское, Казанское, Московское, Московское военно-музыкальное, Пермское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское, Тверское, Тульское, Ульяновское, Уссурийское, а также 6 суворовских училищ МВД. Помимо России, СВУ в настоящее время действует в Белоруссии – Минское СВУ и с 2017 года в Приднестровье – Тираспольское СВУ.

В СВУ поступают дети с 5-го класса, срок обучения составляет 7 лет. Как и прежде, суворовцы проживают в училище. Правом внеконкурсного зачисления пользуются дети-сироты и дети военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга. По данным СМИ, конкурс на поступление – более пяти человек на место.

За более чем 75 лет своей работы СВУ выпустили свыше 100 тысяч воспитанников. Героями Советского Союза стали 13, а более 70 удостоены звания Героя Российской Федерации. Большое количество ученых – более 500 стали докторами наук.

В числе выпускников – бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, бывший директор СВР РФ Михаил Фрадков, академики А. Витушкин и В. Панов, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, начальник ГШ ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, генералы армии В.Г. Казанцев, К.А. Кочетов, В.С. Бобрышев, Ю.И. Борисов, генерал-полковники Б.В. Громов, В.А. Востротин, Г.А. Кочкин, летчики- космонавты Герои Советского Союза Юрий Глазков и Владимир Джанибеков, кадеты-«афганцы» Герои Советского Союза А. Солуянов и С.Н. Козлов, заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза О. Гудков, режиссеры и сценаристы Борис Дуров и Геннадий Шпаликов, народные артисты России А. Пашутин и Г. Васильев, писатель О. Михайлов, музыкант Стас Намин, олимпийские чемпионы: тяжелоатлет Юрий Власов и боксер Валерий Попенченко и многие другие.

Традиция воспитания и подготовки офицеров «с младых лет» существовала в Русской императорской армии, возрождена в 1943 году в Красной армии и сегодня успешно продолжена в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Выпускники СВУ по сравнению с окончившими среднюю школу-десятилетку отличались лучшей подготовкой по многим предметам, особенно по знанию иностранных языков. Уместно будет вспомнить некоторые требования к обучению в военных училищах царской России: «Каждый будущий офицер Императорской армии обязан владеть (как минимум) двумя иностранными языками: на одном изъясняться свободно, на другом – читать и переводить».

Суворовцев выпускали с удостоверением военного переводчика. В каждом СВУ учили два языка из трех: английский, французский или немецкий. В нашу 4-ю роту при комплектовании батальона попали выпускники Ленинградского и Казанского училищ со знанием французского и английского языков и Киевского, Минского, Калининского и Свердловского с английским и немецким языками. По военной подготовке, знанию военных предметов превосходство было несомненным. В данный момент знакомства нас объединяло одно – будущая Военная присяга, с момента принятия которой мы все вместе и каждый индивидуально становились полноправными защитниками нашей Родины и военнослужащими Вооруженных Сил СССР с вытекающими из этого правами и, особенно, обязанностями.

До 1957 года Военную присягу выпускники суворовских училищ принимали в своих СВУ по их окончании. Вот как это описано в уже упомянутой книге Б. Изюмского «Алые погоны»:

«В десять часов училище выстроилось на празднично украшенном плацу: трепещут на вышках флаги, блестят серебряные трубы оркестра, цветы обрамляют трибуну. Вокруг плаца плотная стена гостей. Выпускники стоят отдельной группой, впереди рот. Вынесли знамя. Послышалась громкая команда:

– Училище, смирно. Для встречи справа, под знамя…

Руки в белых перчатках застыли у козырьков фуражек. Замерли ряды. Начальник суворовского военного училища принял доклад у заместителя и прошел, здороваясь, вдоль фронта:

– Здравствуйте, товарищи выпускники!

– Здравия желаем, товарищ генерал! – громко раздается в ответ.

Генерал поднимается на трибуну и читает приказ об окончании училища. В торжественной тишине выпускники принимают военную присягу – святую клятву верности. К небольшому, покрытому красным сукном столу посередине плаца подходит суворовец-выпускник. Он бледен от волнения.

– Я клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным воином, – произносит он сильным голосом.

Над застывшими рядами рот несется величавое, идущее из глубины сердец:

– Клянусь… до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и Советскому правительству… не щадя своей крови и самой жизни…

Присяга принята. Теперь они настоящие армейцы. Генерал поздравляет их. Перекатами – от басовитых нот до дискантов малышей – несется извечное, как русская слава, “УРА”. У всех торжественное, приподнятое настроение».

Итак, в третьей декаде августа прибыли суворовцы, и рота разделилась уже на три лагеря. Большую, основную часть составляли семнадцатилетние выпускники средних школ. К ним примыкали восемнадцатилетние, как я пропустившие год и работавшие на заводах или учившиеся в гражданских техникумах или вузах. Этот большой, но не обученный в военном отношении лагерь сугубо гражданских лиц не гордо и вынужденно носил название «мишек», в основном за корявость и косолапость выполнения строевых приемов. По-прежнему оставалась группа солдат из армии – «сапоги» и возникшая новая группа – «кадеты».

Все группы существовали обособленно, каждая показывая свою независимость и превосходство. «Сапоги», которые до этого властвовали во всем над «мишками», притихли, поникли и как-то сдулись, а во взаимоотношениях стали ближе держаться к гражданским. «Кадеты» во всем показывали свою кастовость, держались особняком, независимо от распределения по отделениям и взводам. Правда, и между ними наблюдались небольшие противоречия – по длительности учебы в кадетке, а также по так называемому «рейтингу» суворовских училищ. Официального деления, конечно, не было, его создавали сами выпускники, что тоже вполне резонно – гордились историей и успехами своего суворовского училища.

У подавляющего большинства кадетов оно так и осталось самым родным и дорогим на всю жизнь. На юбилеи и встречи они всегда считали долгом чести навестить свою альма-матер, встретиться со своими офицерами-воспитателями и обняться с друзьями детства, учившимися в других училищах. Очень скоро мы заметили, что кадеты не так уж неуязвимы, как казалось в начале знакомства. По вечерам, собираясь группами из выпускников своих СВУ, они с грустью вспоминали товарищей, командиров и годы, проведенные в стенах родных училищ. Звучали песни «Кадеточка», «Мама» и без названия, но очень правильно отражающая суровую действительность настоящего времени:

Все кончилось вмиг, хоть кричи не кричи,

старшине сдана черная роба,

На ногах моих плотно сидят кирзачи,

двухпудовыми гирями оба.

И где бы ты ни был, московский

(казанский, свердловский) кадет,

Вспоминай иногда в час досуга

О кадетке родной,

где ты был столько лет.

Вспомни имя далекого друга…

Мальчик в 11 лет, и даже юноша в 15, надев впервые военную форму, дорожил ею, учился ее носить красиво и достойно, понимая, что внешне это отличает его от ровесников. Вот как описывал форму в своей книге «50 лет в строю» бывший кадет Киевского кадетского корпуса А.А. Игнатьев: «

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».