Эпикур и его последователи провозглашали целью человеческой жизни получение удовольствия, понимаемого не как чувственное наслаждение, а как избавление от физической боли, душевного беспокойства, страданий, страха смерти. Идеал – жизнь в «укромном месте», в тесном кругу друзей, неучастие в государственной жизни, отдалённое созерцание. Сами Боги, по Эпикуру, – блаженные существа, не вмешивающиеся вдела земного мира[5].

Киники (Антисфен, Диоген Синопский) – представители одной из сократических школ греческой философии – считали конечной целью устремлений человека ДОБРОДЕТЕЛЬ (счастье) (выделено мной – Э. К.). Интересно, по-моему, что современное звучание слова киники: циники. По их учению, добродетель состоит в умении довольствоваться малым и избегать зла. Это умение делает человека независимым. Человек должен стать независимым от внешнего мира, который непостоянен и неподвластен ему, и стремиться к внутреннему покою. В то же время, независимость человека, к которой призывали киники, означала крайний индивидуализм, отрицание культуры, искусства, семьи, государства, имущества, науки и общественных установлений[6].

Согласно учению стоиков, целью человеческих устремлений должна быть нравственность, невозможная без истинного познания. Душа человека бессмертна, а добродетель состоит в жизни человека в согласии с Природой и Мировым Разумом: ЛОГОСОМ (выделено мной – Э. К.). Жизненный идеал стоиков – невозмутимость и спокойствие по отношению к внешним и внутренним раздражающим факторам[7].

Средневековые Европа и Индия

У европейцев и индийцев, несмотря на культурные различия и географическую отдалённость друг от друга, представление о смысле жизни было очень похожим. Оно было связано с почитанием предков, следованием общераспро-огранённым религиозным и мифическим идеалам и повторением социального статуса, полученного при рождении (Ванина Е. Ю. «Средневековое мышление. Индийский вариант», 2007 г.):

«Средневековая мысль считала главной целью человеческой жизни абсолютное воплощение сословных ценностей, максимальное повторение образа жизни предков или особо почитаемых данной группой героев, поэтому, как только подобное совершенство было достигнуто, зачастую ещё в первые годы жизни, дальнейшая эволюция человеческого характера от одной возрастной группы к другой и внутри них лишалась смысла, а потому не осознавалась и не фиксировалась»[8].

Иррационализм

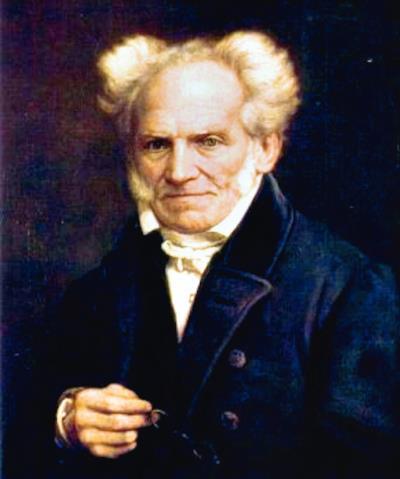

Немецкий философ XIX века Артур Шопенгауэр определил жизнь человека как проявление некой мировой воли: людям кажется, что они поступают по собственному желанию, но на самом деле ими движет чужая воля. Будучи бессознательной, мировая воля (подчеркну, что здесь излагается личная точка зрения Артура Шопенгауэра – Э. К.) абсолютно безразлична к своим творениям – людям, которые брошены ею на произвол случайно складывающихся обстоятельств. Согласно Шопенгауэру, жизнь – это ад, 2015 на Wayback Machine – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2007. – С. 261. в котором глупец гонится за наслаждениями и приходит к разочарованию, а мудрец, наоборот, старается избегать бед через самоограничение – мудро живущий человек осознаёт неизбежность бедствий, а потому обуздывает свои страсти и ставит предел своим желаниям. Жизнь человека, по Шопенгауэру, – это постоянная борьба со смертью, непрестанное страдание, причём все усилия освободиться от страданий приводят лишь к тому, что одно страдание заменяется другим, тогда как удовлетворение основных жизненных потребностей оборачивается лишь пресыщением и скукой[9].

Артур Шопенгауэр

В поисках смысла человек и создаёт различные религии и философии, чтобы сделать жизнь выносимой. А. Шопенгауэр полагает, что человечество уже изобрело средство спасения от отсутствия смысла – иллюзии, придумывание занятий.

Экзистенциализм

О смысле жизни писали многие философы-экзистенциалисты XX века – Альбер Камю («Миф о Сизифе»), Жан-Поль Сартр («Тошнота»), Мартин Хайдеггер («Разговор на просёлочной дороге»), Карл Ясперс («Смысл и назначение истории»).

Предтеча экзистенциализма, датский философ XIX века Сёрен Обю Кьеркегор утверждал, что жизнь полна абсурда и человек должен создавать свои собственные ценности в равнодушном мире.

По словам Жан-Поля Сартра, «существование предшествует сущности», «человек, прежде всего, существует, наталкивается на себя, чувствует себя в мире, а затем определяет себя. Нет никакой человеческой природы, поскольку нет никакого Бога, чтобы иметь её замысел» – следовательно, нет никакой предопределённой человеческой природы или первичной оценки, кроме той, что человек привносит в мир; люди могут быть оценены или определены по их действиям и выборам – «жизнь до того, как мы её проживём, – ничто, но это от вас зависит придать ей смысл»[10].

Когда я учился в институте, наш преподаватель философии приводил пример, как он выражался, «чистейшей воды экзистенциализма». Он подразумевал под сутью этого понятия песню из кинофильма «Земля Санникова» 1973 года, снятого режиссёрами Альбертом Мкртчяном и Леонидом Поповым на киностудии «Мосфильм», (исполнитель Олег Анофриев; музыка к песне Александра Зацепина; слова Леонида Дербенёва). Она называется «Есть только миг». Вот её текст:

«Призрачно всё в этом мире бушующем,

Есть только миг, за него и держись.

Есть только миг между прошлым и будущим,

Именно он называется жизнь!

Вечный покой сердце вряд ли обрадует,

Вечный покой – для седых пирамид.

А для звезды, что сорвалась и падает,

Есть только миг, ослепительный миг.

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,

Но не всегда по дороге мне с ним.

Чем дорожу, чем рискую на свете я?

Мигом одним, только мигом одним.

Счастье дано повстречать иль беду ещё,

Есть только миг, за него и держись.

Есть только миг между прошлым и будущим,

Именно он называется жизнь!».

Нигилистские взгляды

Фридрих Ницше характеризовал нигилизм как опорожнение мира и особенно человеческого существования от смысла, цели, постижимой истины или существенной ценности. Термин «нигилизм» происходит от лат. «nihil», что означает «ничего». Ницше описывал христианство как нигилистическую религию, поскольку она удаляет смысл из земной жизни, концентрируясь взамен на предполагаемой потусторонней жизни. Он также видел нигилизм как естественный результат идеи «смерти Бога» и настойчиво утверждал, что эта идея была тем, что должно быть преодолено, возвращая смысл на Землю. (В своей первой книге, «О Самом Важном», я сказал, что в одной относительно недавно снятой, очень хорошей, по моему мнению, кинокомедии (к большому сожалению, не запомнил её названия), снятой в Германии, в титрах, идущих в начале фильма, сначала появляется известнейшая фраза Ф. Ницше: «БОГ умер», под которой стоит подпись: Ницше. А, сразу же, следом, за этим, появляются другие слова, тоже заключённые в кавычки: «Ницше умер». И стоит подпись: БОГ. Хотя, в целом, это и выглядит смешно, однако, если вдуматься, создателями данной кинокартины, вложен, в эти шесть слов, очень глубокий смысл. – Э. К.)