Если рассматривать экономическое развитие в общем, то в начале XX века после завершения промышленного переворота 1890-х гг. оно шло в России своим чередом. Россия входила в пятёрку самых крупных индустриальных государств по абсолютным объёмам производства, а система российского капитализма окончательно сложилась. Российская Империя являлась крупнейшим производителем зерновых культур; аграрная сфера оставалась ведущей в экономике РИ. В России в 1861-1900 гг. объём промышленной продукции возрос в 7 раз (во Франции – в 2, 5, а в Англии – в 2 раза). Российская Империя превосходила ведущие капиталистические страны по многим экономическим параметрам. Россия превосходила французов по выплавке чугуна и стали, а также добыче минерального топлива, производства машин и т.д., страна занимала 2-е место в мире по длине железных дорог, а к началу XX века Россия разместилась на первом месте по добыче нефти. Конечно, вклад во все заслуги внёс не только Николай Второй (не забываем про Столыпина, Витте, Коковцова). Несмотря на это, материальное положение народных масс со временем ухудшилось, а неэффективность государственного управления и неустойчивость сельской деятельности стали причиной голода. В 1885-1914 гг. рост заработной платы рабочих составил всего 2%, а производительность труда выросла, согласно различным источникам, на 153 и составила 225 %. Заработок российского рабочего был в 3 раза ниже, чем английского работника предприятий, и в 5 раз уступал американскому. Ужасающие условия труда, частые штрафы и рабочий день до 14 часов обостряли революционное настроение низших сословий Империи.

Перепись населения 1897 года

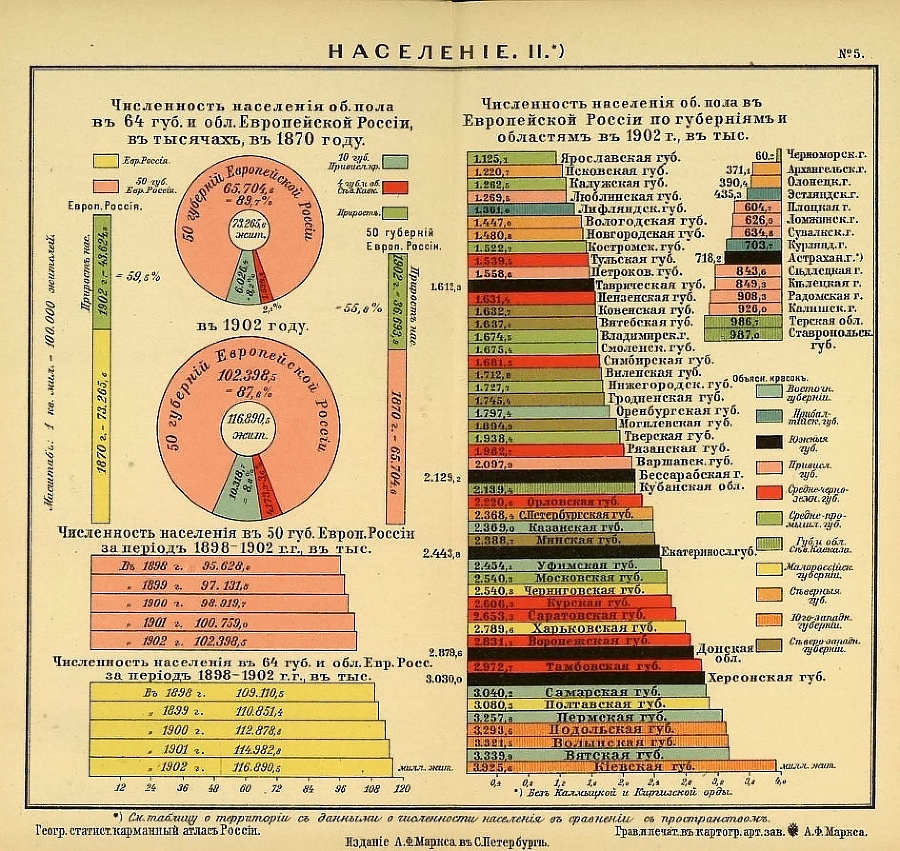

Одним из важнейших событий конца XX века стала первая всеобщая перепись населения (до этого были лишь небольшие учёты людей, проживающих в различных губерниях). Ещё Императрица Екатерина II говорила о необходимости этого масштабного события: «великое государство не может без учёта населения жить… Этак-то устойчивых финансов у нас и не будет, ибо копейка от человека исходит, к нему же она и возвращается. Как же мне, женщине слабой, государством управлять, ежели даже в Сенате не ведают, сколь душ у меня верноподданных?». Николаевская перепись обошлась государству в семь миллионов рублей, а итоги переписи были опубликованы в 89 томах и содержали сотни страниц: по её результатам стало ясно, что в Российской Империи (без Финляндии) проживало 125.680.682 человека. Наиболее населённой губернией была Вятская (3.030.831 чел.). Из 78 губерний Российской Империи численность населения превышала несколько миллионов только лишь в 14 (Донецкой, Екатеринославской, Казанской, Киевской и других).

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 года.

В городах проживало 16.785.212 человек (13%), из которых лишь 2.302.687 проживало в Санкт-Петербурге и Москве. Россия была крестьянской страной: в ней проживало 99.825.486 представителей этого сословия (77,5%), 1.220.169 человек являлись потомственными дворянами (1,5%), 13.386.392 человек – мещанами (10,7%). Так как переписной формуляр, помимо Ф.И.О., пола, семейного положения, сословия, места рождения и грамотности, имел и вопрос о вероисповедании гражданина, можем рассматривать главные религиозные верования Российской империи. По всей Империи православных людей было больше всех остальных (что, конечно, вовсе не удивительно – 69,90%), мусульмане составляли почти 11%, католики насчитывали 9%, протестанты – 5%, иудеи – 4 и проч.

Перепись населения помогла чётко определить динамику изменений важных демографических показателей. Пусть эта работа и заняла огромное количество времени, затратила множество денежных средств, перепись чётко дала понять полные статистические данные в стране. Даже знаменитый драматург Антон Чехов активно участвовал в переписи в качестве руководителя группы счётчиков в Московской губернии. За это ему была присвоена награда «За труды по первой всеобщей переписи населения».

Благодаря переписям можно выяснить, что в 1896–1900 годах среднегодовой естественный прирост населения составил 1661,5 тыс. человек, а в 1911–1913 годах – 2017,2 тыс. человек. На каждые 10 000 жителей в России ежегодно рождалось 486 детей, тогда как в США – 225, во Франции – 206, Италии – 324, в Германии – 328. В Российской Империи при Николае II ежегодно численность населения увеличивалось примерно на два (а порой и три) миллиона человек. В народе даже ходила поговорка: «Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын!». При Николае II мы занимали 3 место по численности населения после Британской Империи и Китая (эта страна всегда занимала лидирующие строчки: даже, несмотря на Тайпинское восстание, к моменту окончания которого население снизилось почти на 150 миллионов, Китай всё равно занимал первое место). Конечно, говоря о росте населения, не стоит умалчивать, что в России начала XX века наблюдалась также огромная смертность. Люди погибали, по большей части, из-за заболеваний легочной системы и желудочно-кишечных инфекций. На каждые 10 000 жителей страны ежегодно умирали, в среднем, 321 человек (тогда как во Франции и Германии – 197, в Италии – 218). Особенно печальным является то, что очень высокой была смертность детей возраста до 1 года. Так, в 1901 году доля умерших младенцев составляла 40,5% от всех смертей в стране. Многие дети погибали сразу во время родов, либо через маленький промежуток времени из-за слабости или какой-то врождённой инфекции.

Рабочий вопрос Николая II

27-й Президент США Уильям Тафт как-то сказал: «Ваш Император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может». Далее я приведу те аргументы, после прочтения которых станет ясно, что по сравнению с другими капиталистическими державами, в России гуманно и вполне человечно обращалась с рабочими.

Слесарь Сормовского завода Капитский с женой и детьми. Фото XX века

Послабления для трудящихся людей начал делать ещё отец Николая Александр III (в 1883 году крестьяне стали получать паспорта, в 1882 году Император принял закон о запрете использования труда малолетних детей, а закон от 1885 году гласил, что женщины и дети не могут больше трудиться ночью). В 1903 Николаем II был введён закон, согласно которому хозяин предприятия должен был платить рабочему премию в 2/3 зарплаты за каждый несчастный случай во время производства (причём, даже когда в трагедии был виноват сам рабочий). А в случае гибели рабочего, капиталист обязан был выплачивать вдове и детям работника пенсию. В 1906 году государством была разрешена организация профессиональных союзов рабочих. Через шесть лет появился закон о страховании рабочих: теперь рабочий после получения травмы или во время болезни имел право получать бесплатную медицинскую помощь притом, что ему во время недуга полностью оплачивалось 27 дней в году. Годовая продолжительность рабочего времени в Российской Империи была намного меньше, нежели в странах первого эшелона. К 1913 году на некоторых предприятиях уже был установлен 8-ми часовой рабочий день, а на большей части заводов рабочие трудились по 9-10 часов. Поэтому, декрет «О восьмичасовом рабочем дне», вышедший после Октябрьской революции, не стал первым послаблением для улучшения положения рабочих России в XX веке.

Невзирая на то, что зарплаты различных рабочих Российской Империи немного отставали от заработных плат в самых ведущих капиталистических странах, тех денег, которые получал человек, вполне хватало для достойной и комфортной жизни. Зарплаты росли с каждым годом: ещё в начале XX века максимальные деньги, которые мог получить рабочий за свой тяжёлый труд, не превышали и 70 рублей в месяц, тогда как накануне мировой войны пределы зарплат были повышены и рабочие могли получать уже 80 рублей.