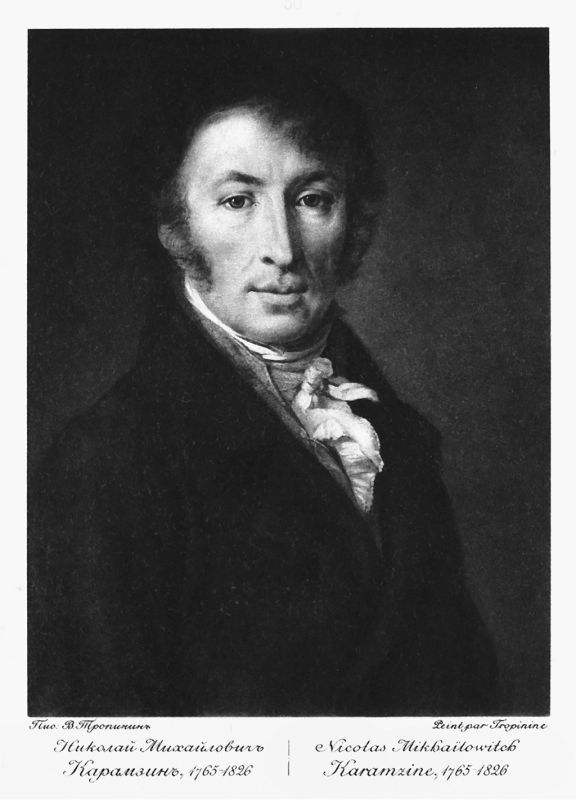

Это расширение территории, несомненно, воспринималось как процесс построения империи и было предметом гордости для россиян. В 1721 году, после триумфальной победы в войне со Швецией, Петр принял титул императора, заимствованный из латыни, вероятно следуя примеру правителей Священной Римской империи, титул которых имел наибольший вес в системе международных отношений того времени[219]. Военная мощь и воинская отвага, лежащие в основе империи, многократно восхвалялись русскими литераторами XVIII века вне зависимости от их идей и политических взглядов. Важную роль в этом отношении играли оды (например, М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина) и эпическая поэзия (например, М. М. Хераскова). Наиболее ярким сочинением, воплотившим традицию восхваления имперских завоеваний, является двенадцатитомная, хотя и незавершенная «История государства Российского» (1818–1829), написанию которой Н. М. Карамзин посвятил последние двадцать пять лет своей жизни (ил. 2). В ней Карамзин утверждал, что монархи позднесредневековой Московии, в особенности Иван III (годы правления 1462–1505), которого он возвеличивал, вели Россию к славе, которая должна была затмить собой даже славу Древнего Рима[220].

Ил. 2. В. А. Тропинин. Портрет Н. М. Карамзина. Копия портрета из издания: Русские портреты XVIII и XIX веков. Издание великого князя Николая Михайловича Романова: В 5 т. Т. 1. М., 1999. С. 58, предоставлена Российской национальной библиотекой.

Основную роль в строительстве империи играла модернизация в военной сфере. С помощью многочисленных иностранных наемников и советников Петр реорганизовал свою армию, обучил ее и дал ей новое вооружение. Он также построил флот, благодаря которому Россия стала морской державой на Балтийском, а впоследствии и на Черном море, и в Восточном Средиземноморье[221]. Наряду с этим он основал институты и ввел практики, целью которых было целесообразное распределение человеческих ресурсов, увеличение налогов и развитие технических возможностей, необходимых для ведения военных действий, а также превращение России в одну из главных европейских держав. Он произвел изменения и на административном уровне: распределил чиновников по «коллегиям», организованным в соответствии с моделями, взятыми на вооружение у Швеции и других европейских стран. Коллегии начали свою работу в 1719 году, каждая отвечала за одно из важнейших направлений государственной деятельности, например ведение иностранных дел, торговлю, управление государственными доходами. В 1722 году Петр учредил созданную по примеру датских, прусских и шведских аналогов «Табель о рангах», которая приписывала лиц, состоящих на государственной службе (военной, государственной или придворной), к одному из четырнадцати классов. При этом чины, перечисленные в табели (например, адмирал, генерал, камергер и канцлер), как и новые титулы (например, барон или граф), указывали на то, что, проводя свои реформы, Петр ориентировался на западные образцы. Стремительный технический прогресс, во многом обеспеченный силами иностранцев, позволил резко увеличить добычу угля и железной руды, организовать новые типы производства и реализовать серьезные строительные проекты, в первую очередь строительство новой столицы на берегу Финского залива, Санкт-Петербурга, которое началось в 1703 году. В целях развития науки и культуры и распространения знаний были учреждены научные и учебные заведения, включая Академию наук, которая была открыта в Санкт-Петербурге вскоре после смерти Петра в 1725 году, причем консультантом при ее создании выступил немецкий математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц.

Как замечает П. Рузвельт, в основе петровских реформ лежала идея о том, что технологии и культура неразделимы: Петр «пришел к убеждению, что, чтобы мыслить по-европейски – то есть понимать, как устроены западные технологии, военные методы и система управления государством, – русские должны научиться вести себя по-европейски». По этой причине он решил заставить русских дворян вести себя и одеваться по-новому[222], а некоторых подданных обязал посещать общественные собрания[223]. Социальная и культурная вестернизация продолжилась и во время правления императриц, которые занимали российский престол почти все время после смерти Петра в 1725 году вплоть до конца столетия. И действительно, в годы правления Елизаветы Петровны и в особенности Екатерины II создание образа России как мощной державы, которая может похвастаться изысканным обществом и культурой западного типа, было важной задачей империи. Приемы, организованные на французский манер, soirées, салоны и балы в конце концов стали привычной частью жизни элиты. Женщины, которые в допетровской Московии, по замечанию Герберштейна[224], вели затворническую жизнь, стали заметными, вызывающими восхищение членами общества. Начиная с 1699 года Петр издавал указы, обязывавшие дворян носить европейскую одежду, и ко времени правления Екатерины II представители русской элиты благодаря модным костюмам, прическам и украшениям выглядели совсем как европейцы. Расширение лексического значения русского слова «свет» (в смысле «мир»), которое теперь стало обозначать и высшее общество (фр. monde), было отражением этих социальных и культурных изменений. Заметным было и развитие литературы. В XVIII веке, особенно во второй его половине, русские авторы (А. Д. Кантемир, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов и многие другие) создали русские образцы жанров классической и современной европейской литературы, таких как сатира, размышление, трагедия, комедия, элегия, метафизическая поэзия, басня, ода, эпическая поэма, а также беллетристика. Начала развиваться периодическая печать, в которой находило выражение только зародившееся общественное мнение. Екатерина II сама поощряла ее развитие, по крайней мере до тех пор, пока безобидные насмешки над общественными нравами не начали перерастать в подобие критики общественного порядка и органов политической власти.

Знакомство с иностранными языками в России XVIII века

Приобщение России к западной культуре и ее практикам неизбежно влекло за собой знакомство с живыми западноевропейскими языками: голландским, английским, французским, немецким, итальянским, – о которых практически не имели представления жители Московии XVII века, где еще не существовало университетов[225]. Эти языки служили посредниками, позволявшими русским людям XVIII века получать информацию о темах, которые теперь представляли для них живой интерес: оружие, военная стратегия, кораблестроение, навигация, фортификация, гражданская архитектура, математика, медицина, государственное управление, налогообложение, горное дело, промышленное производство, педагогика, география, история, литература, светское общество, одежда, кухня, вкусы, мода и способы проводить досуг. Возникла большая потребность в знающих иностранные языки людях, которые могли бы познакомить русских с огромным количеством печатных источников, содержавших сведения об этих практических вопросах, не говоря уже о литературном, художественном и музыкальном наследии Запада. Задача была непосильной, и, если русские хотели приобщиться к этому широкому полю информации, у них не оставалось иного выбора, кроме как научиться читать эти источники в оригинале или в переводе на язык-посредник, которым чаще всего в XVIII веке был французский. Во всяком случае, чтобы общаться с иностранными военными, моряками, инженерами, архитекторами, дипломатами, врачами, учеными и учителями, которые наводнили обновленную Россию после 1700 года, русским требовалось умение разговаривать на других европейских языках, так как мало кто из этих иностранцев говорил по-русски. Для того чтобы получить образование за рубежом, русский человек также должен был хорошо владеть языком страны, в которую направлялся, или, по крайней мере, одним из широкоупотребительных международных языков того времени, например латинским, французским или немецким.