Устами Христа Господь не может ответить новому Иову. Получается, что позиция Иова на сей раз не отрицается, а признается. Но возможность такого признания его позиции возникает только в результате абсолютной откровенности перед Богом, в Исповеди.

Что касается исповеди, то и Бахтин возводит ее к Августину: «Образец построения системы на моментах самоотчета-исповеди – Бл. Августин: неспособность к добру, несвобода в добре, благодать, предопределение»[56]. Повторю вопрос: знал ли так хорошо Достоевский Августина? Тексты великого богослова были на французском, которым Достоевский вполне владел. Конечно, достаточно и проблематики его, его мыслительных структур, но можно говорить и о близком знакомстве писателя с идеями Бл. Августина – не прямо, но через юного друга Владимира Соловьёва.

Известно, что теснейшим другом его последних лет, начиная с середины 1870-х, был В.С. Соловьёв. Писатель ездил в Соляной городок слушать его «Чтения о Богочеловечестве» в 1877 г. Во Вл. Соловьёве находят черты и Ивана, и Алеши[57]. Спросим, однако, как примирял в своей душе и мысли Достоевский католические пристрастия юного друга и свою православность. Но для него Запад не был антихристианским, на это он ответил довольно резко: «Вы скажете, что на Западе померк образ Спасителя? Нет, я этой глупости не скажу». Стоит отметить, что племянник великого философа (С.М. Соловьёв), разделяя его жизнь и творчество на три периода, замечает: «Деление жизни на три периода находит аналогию у основателя западного богословия Бл. Августина, столь родственному Соловьёву в основных идеях»[58]. Строго говоря, свой последний роман Достоевский начинает с проблемы чисто августиновской, а возможно ли построение Града Божьего, если учесть, что государство – явление абсолютно языческое. Достаточно сравнить некоторые тексты из начала романа, где монахи обсуждают статью Ивана Карамазова, с отрывком из «Чтений о Богочеловечестве», где Вл. Соловьёв перефразирует Августина.

«Это вот как, – начал старец. – Все эти ссылки в работы, а прежде с битьем, никого не исправляют, а главное, почти никакого преступника и не устрашают, и число преступлений не только не уменьшается, а чем далее, тем более нарастает. Ведь вы с этим должны же согласиться. И выходит, что общество, таким образом, совсем не охранено, ибо хоть и отсекается вредный член механически и ссылается далеко, с глаз долой, но на его место тотчас же появляется другой преступник, а может, и два другие. Если что и охраняет общество даже в наше время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести. Только сознав свою вину как сын Христова общества, то есть церкви, он сознает и вину свою пред самим обществом, то есть пред церковью. Таким образом, пред одною только церковью современный преступник и способен сознать вину свою, а не то что пред государством. Вот если бы суд принадлежал обществу как церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе. Теперь же церковь, не имея никакого деятельного суда, а имея лишь возможность одного нравственного осуждения, от деятельной кары преступника и сама удаляется».

Сравним высказывание старца с позицией Соловьёва, известной Достоевскому: «С религиозной точки зрения на этот вопрос возможен только один общий ответ: если церковь есть действительно царство Божие на земле, то все другие силы и власти должны быть ей подчинены, должны быть ее орудиями. Если церковь представляет собою божественное безусловное начало, то все остальное должно быть условным, зависимым, служебным. Двух одинаково самостоятельных, двух верховных начал в жизни человека быть не может[59]». Именно это и проговаривает далее отец Паисий, как бы рефрен и подголосок старца Зосимы: «Совершенно обратно изволите понимать! – строго проговорил отец Паисий, – не церковь обращается в государство, поймите это. <…> А, напротив, государство обращается в церковь, восходит до церкви и становится церковью на всей земле, что <…> и есть лишь великое предназначение православия на земле. От Востока звезда сия воссияет». Если вспомнить, что государство Бл. Августин именовал «шайкой разбойников», что вся его идея Града Божия была направлена против Рима как государства, то близость полемики православных монахов этой идее просто удивительна.

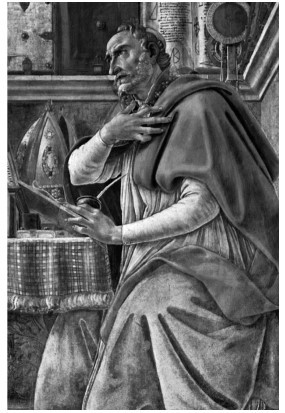

Аврелий Августин (354–430)

Евг. Трубецкой писал об Августине: «Сознательно или бессознательно он участвует в строении нового христианского Рима, в котором дает себя чувствовать Рим старый, языческий. Его идеал вечного града Божия есть прямая антитеза языческого вечного города – идеальный анти-Рим»[60]. Также и Достоевский, не раз провозглашавший любовь к царю и государству, тайно по сути дела пытался найти убежище для России, когда государство падет. А что оно падет, он предчувствовал. Замечательно точные слова нашел Мамардашвили: «Герои Достоевского как бы кричат из глубин своего молчания – это какая-то кричащая гримаса молчания. И молчание это связано с тем, что для таких духовно и нравственно чутких, чувствительных людей, как Достоевский или, скажем, Ницше, вся судьба цивилизации зависела от того, насколько наши обычаи, законы, мораль, привычки имеют корни (в том числе, что они вырастают из каждого лично), а не просто являются законами силы, поддерживаемой пленкой цивилизации. Оба они чувствовали, что если цивилизация только пленка, то это не путь, это взорвется – что и случилось. Достоевский и Ницше в глубине своей души чувствовали эти колебания почвы и сдвиги, которые вулканически должны были поднять все это на воздух»[61]. Отсюда, от этого ощущения – страстный поиск убежища (в отличие от Ницше, ждавшего гибели, мечтавшего о ней). И ему казалось, что он его нашел.

«Христианство есть единственное убежище Русской земли от всех ее зол» ((30, кн.1, 68), – писал он. Но не просто христианство, как полагал Соловьёв, понимавший, как и Августин, важность Церкви для строения общества. Поэтому в своих речах в память Достоевского он так определяет его позицию: «Если мы хотим одним словом обозначить тот общественный идеал, к которому пришел Достоевский, то слово это будет не народ, а Церковь»[62], а точнее – Град Божий.

Именно это он взял у Августина и пытался усвоить именно эту идею Достоевскому, ибо сам был захвачен августиновской концепцией: «В сочетании страстного религиозного чувства с железной мощью философско-исторических схем и построений, в понимании церкви как развивающегося в историческом процессе Града Божия – Соловьёв является прямым наследником Августина»[63].

Достоевский не занимался философией религии, он создавал религиозную философию, укоренял ее в России. И вот из этой материнской плаценты вырастает религиозная философия России. Он сотворил из своих романов для России ту основу, сквозь которую некогда прошла философия всех европейских стран. Не случайно многие русские мыслители называли писателя «своим детоводителем ко Христу». Оценка весьма высокая. Заметим, что в Евангелии апостол Павел говорил: «До пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу» (Гал. 3: 23–24). Но для язычников философия была детоводителем эллинизма ко Христу – тем же, чем Закон для иудеев. Уже впоследствии и Вл. Соловьёва называли «философским детоводителем к Христу».