Соцтруда, четыре Сталинские премии, слава создателя лучших истребителей Второй мировой войны, основание в подмосковных Химках крупнейшего машиностроительного комплекса, снискавшего славу не только в авиа-, но и ракетостроении, а в последующие годы – и в космосе. Все эти достижения уместились в недолгую жизнь Семена Алексеевича Лавочкина – выдающегося нашего авиаконструктора. Впрочем, не только авиа, но и создателя новых систем ракет, о которых, однако, очень долго никому не разрешалось поведать…

Родители прочили сына в адвокаты, или в медицину, или на худой конец – желали б видеть его успешным на театральном поприще. В патриархальной еврейской семье смоленского учителя – вполне обыденный выбор. Семен не подчинился ни одному из родительских предначертаний – с запасом знаний нескольких языков, золотой гимназической медалью в кармане, отбарабанив два года срочной в Красной Армии, поступает в Бауманский. На аэромеханика. Даже в высокообразованной среде семейства Лавочкиных такой выбор сына сочли чересчур экстравагантным. Что такое авиация в 20-годы, ещё знали мало. Точнее уверены были в том, что прожить на средства от такого рода технических чудачеств будет куда сложней, нежели за счёт гонораров адвоката или доходов врача.

И были отчасти правы: семь лет учебы Семена в институте и первые годы работы молодого авиаконструктора в разных КБ – это была вечная нужда. Правда, лишь материальная. Интеллектуально же Лавочкин пребывал в чрезвычайном изобилии. Старт работ у опытных французов Ришара и Лявиля оказался богатым на приобретенный опыт. А встреча с Туполевым вообще оказалась подарком судьбы. Практика Семена на его проекте первого советского бомбардировщика АНТ-4 – бесценный вклад в копилку озарений будущего создателя супер-истребителей Ла-5 и Ла-7.

Впрочем, первым собственным массовым самолётом Лавочкина был ЛаГГ-3. В соавторстве с Горбуновым и Гудковым. 1940 год – самый канун войны. Советское руководство спешно извлекало уроки из военных стычек с немцами в ходе испанских событий. В том числе – в небе. Выяснилось: наши истребители серьезно уступают немецким – и в скорости, и в вооружении. Задача: сделать новый самолет. Или – несколько. Вызов приняли десятки КБ. К финишу дошли немногие, в том числе – конструкторские коллективы Яковлева, Микояна и Лавочкина с Горбуновым и Гудковым. Модель должна была быть быстрой, легкой, «кусачей», маневренной, экономичной и технологичной. В небе надвигались грозовые тучи новой войны, и все понимали, что медлить Советскому Союзу с конкурентным истребителем никак нельзя. Он должен подняться в небо незамедлительно.

Одним из первых финишную черту конструкторской гонки пересек ЛаГГ-3, впитавший в себя ряд любопытных новаций. В частности, использование в конструкции несущих частей так называемой дельта-древесины – очень плотной древесно-смолистой субстанции. Этакий наш ответ на дефицит алюминия в предвоенные годы. Для массового строительства самолетов его сильно не хватало. Лавочкинцы предложили заменить его … экономичным деревом. По вполне правдоподобной легенде, испытывал на прочность чудо-материал сам Иосиф Виссарионович. На, скажем так, презентации проекта ЛаГГ-3 Сталин высыпал на дельта-древесинный образец пепел из своей горящей трубки и поскоблил дощечку чем-то острым. Материал выдержал испытание. Самолету зажгли зеленый свет. Страна успела получить истребители, которым во многом обязана победой в прошлой войне.

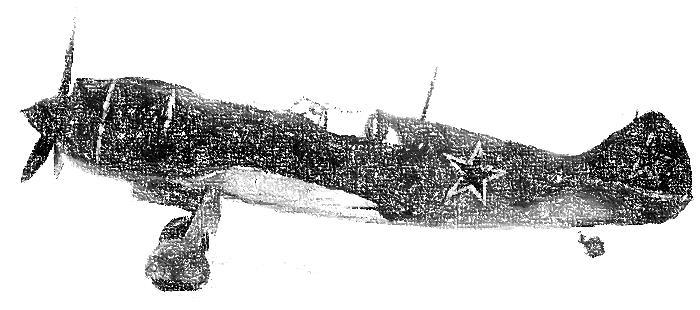

Все годы войны Лавочкин непрерывно совершенствовал свои машины. В 1942 году ЛаГГ-3 дополнился новым самолетом Ла-5. Уже в единоличном конструкторском исполнении Семена Алексеевича. Модификация следовала за модификацией. Ближе к концу войны в небо поднялась еще более мощная машина – Ла-7. Скорость машин за это время выросла с 580 до 680 км/ч. Уже к 1943 году немцы утратили былое преимущество в небе и более уже не смогли его вернуть. Страна выпускала уже до 100 самолетов в день. Порядка 37 процентов из них были истребители Лавочкина. Производство их было отлажено как часы: 28 дней – и очередная собранная машина в небе. Упреки в якобы недолговечной конструкции из деревянных составляющих оказались беспочвенными: на фронте самолетный век сокращается не коррозией и изношенностью, а пробоинами. Более 5-6 месяцев истребитель на войне не живет. Его короткий век древесина выдержит…

Послевоенные годы для конструкторской мысли Лавочкина оказались не менее напряженными. Наступал новый век реактивной авиации. Все больше внимание уделялось ракетной тематике. Мир погрузился в тучи холодной войны, что загружало новыми чрезвычайными заданиями конструкторов. В частности, КБ Лавочкина было поручено обеспечить ракетный щит столицы, что и было с успехом осуществлено. Впрочем, задач и проектов было множество. Как успешных, так и не очень. И даже запретных, каким, увы, оказался последний из реализованных Лавочкиным – создание межконтинентальной крылатой ракеты системы «Буря», которая показала на испытаниях рекордные 3600 км/ч. С такой скоростью в атмосфере еще никто не передвигался. Причем на довольно приличные расстояния – 3000-4000 километров.

Именно в ходе очередных испытаний «Бури» на полигоне Сары-Шаган, что близ озера Балхаш, у не дающего себе ни минуты послабления, упрямого и одержимого авиаконструктора остановилось сердце. Семену Алексеевичу было всего 59 лет. Его называли счастливчиком: смелые проекты, удачные самолеты, большие победы, вхож к Сталину, избежал репрессий, звезды Героя, четырежды лауреат, дача, машина, охрана, а на самом деле простая и яркая с детства мечта – о небе и крыльях…

Математик Александр Хинчин

В ранней юности он мечтал стать поэтом. Посылал Блоку изданные в Калуге свои первые книжки стихов с высокопарными заглавиями: "О деве с тайной в светлом взоре", "Слова, которым нет прощения", "Пленения" и др. Очаровывался и пытался сблизиться с Маяковским. Блок мягко посоветовал не подражать и искать свой путь в творчестве. Маяковский же, скорее всего, юного "калужского шиллера" просто не заметил. Тот, однако, не унывал. Пробовал ставить спектакли в отцовских владениях – на Кондровских бумажных мануфактурах. Гастролировал с ними в близлежащий пушкинский Полотняный Завод. Изредка взимал скромную плату со зрителей. На неё вывозил фабричных артистов во МХАТ. Сам брал в уроки сценической речи у корифеев московской сцены.

Слыл увлеченным книгочеем. Достоевского перемежал книжками по дифференциальным исчислениям и теории чисел. Начав среднее образование в Калуге, продолжил его в Цюрихе и закончил в Москве. С детства на слух подбирал классику на домашнем рояле. Писал на русском, думал на немецком, говорил на том и на другом, плюс ещё на французском.

Говорил всегда точно, ёмко, выразительно, как это, видимо, и подобает бывшим поэтам-романтикам, вовремя переквалифицировавшимся из посредственных стихотворцев в яркие и сильные математики. Те, как известно, принуждены сообщать своим словам и выводимым формулам, как изящный литературный стиль, так и непобедимую силу научной аргументации.

"Там – высь, поящая отравою,

И злая неба синева.

А в тёмном сердце – мгла кровавая,

В пустой душе – одни слова.

Одни слова. Давно наскучили

Все пытки на костре земном.

Одни слова меня замучили

Неутоляющим огнём.

И нищему – одно мучение,

Одна заря, одни грехи:

Слова, которым нет прощения,-

Мои тяжелые стихи".

(5 VI 1914.)