Цыгане у Пушкина – культурный миф, почерпнутый из книг, а не из непосредственного наблюдения. Это ясно из пушкинских примечаний к поэме, показывающих знакомство поэта с источниками по происхождению и современному ему состоянию цыган. Пушкин отмечал, что, хотя истинная их историческая родина – Индия, их часто «считают выходцами из Египта». Эти сведения были в 1824 году новостью. Куда только не селили предков цыган отечественные и европейские авторы: в Северную Африку (Павел Свиньин), Древний Рим (Александр Вельтман) или, собственно, в Египет (Вальтер Скотт, Виктор Гюго). Откуда же возникла в «Цыганах» правильная с современной точки зрения версия? По мнению Олега Проскурина, Пушкин заимствовал сведения о прародине цыган из классической работы немецкого профессора Генриха Грельмана «Исторический опыт о цыганах», с французским переводом которой (1810) мог познакомиться в одесской библиотеке Михаила Воронцова.

Примечательны здесь два обстоятельства. Во-первых, Грельман считал простоту цыганских нравов – «дикую вольность», «бедность» и «первобытную свободу» – пороками и следствием отсутствия какого бы то ни было просвещения. Пушкин же, напротив, интерпретировал те же свойства совершенно в ином, «руссоистском», ключе – как свидетельства непорочности цыган, их «правильной» и подлинной близости к природе, свободной от губительного влияния городской и оседлой цивилизации с её условностями, законами и порядками. Так научная книга о пользе просвещения стала материалом для откровенно антипросветительской концепции.

Во-вторых, Грельман «изобретает» цыган, что вообще характерно для рубежа XVIII и XIX веков, эпохи национализма, когда «нации» возникали как «воображённые сообщества» с мнимой историей. Характерный пример здесь – шотландцы Вальтера Скотта с их дикими нравами и народной одеждой – килтом. Известно, впрочем, что килт как национальный символ был изобретён англичанином в XVIII столетии и в наряде древних шотландских хайлендеров не присутствовал. С Грельманом (и вместе с ним Пушкиным) ситуация иная: сравнительный лингвистический анализ позволил немецкому учёному придумать цыган таким образом, что современная наука впоследствии лишь подтвердила его выводы. Перед нами редкий случай «изобретённой традиции» на исторически достоверных основаниях!

Важны ли для понимания поэмы черновики Пушкина?

В разговоре о любом тексте интерес вызывает не только его итоговая версия, но и варианты, которыми поэт в итоге пренебрёг. Любопытны в этом отношении и «Цыганы». Например, песне Земфиры, из которой мы узнаём о том, что её чувства к Алеко переменились («Старый муж, грозный муж, / Режь меня, жги меня…»), в черновиках предшествовал монолог Алеко над колыбелью спящего сына. Алеко, словно предвидя печальный финал своей истории, предрекает сыну вольную и свободную «человеческую» жизнь (пусть и со своими пороками и несовершенством): «От общества, быть может, я / Отъемлю ныне гражданина – / Что нужды – я спасаю сына». В одной из промежуточных редакций фрагмента о младенце сказано: «Он будет здрав, силён и волен – / Чего же больше для него».

Кроме того, Пушкин предпослал поэме два рукописных эпиграфа. Первый из них резюмирует интригу «Цыган», как бы вложенную в их собственные уста: «Мы люди смирные, девы наши любят волю – что тебе делать у нас? Молд<авская> песня». Второй эпиграф: «Под бурей рока – твёрдый камень, / В волненьях страсти – лёгкий лист. Князь Вяземской». Он взят из послания Вяземского «Толстому», которое начинается так: «Американец и цыган, / На свете нравственном загадка» (написано в 1818 году, на тот момент ещё не было опубликовано, но расходилось в списках, обращено к Фёдору Толстому-Американцу). Исследовательница Ксения Кумпан так комментирует эти строки: «Цыган. Употребляя это слово, Вяземский намекал на беспорядочную жизнь Толстого, его наружность (Толстой был смугл и черноволос), пристрастие к цыганскому пению и кутежам с цыганами (впоследствии, в 1821 году, Толстой женился на цыганке Авдотье Максимовне Тугаевой)»[221]. Кстати, эти же строки Вяземского Пушкин хотел сделать эпиграфом к другой своей «южной» поэме – «Кавказскому пленнику».

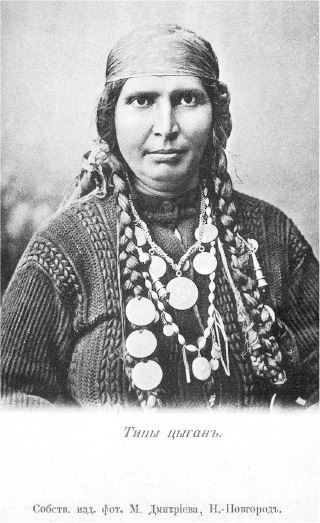

Типы цыган. Из серии фотографий Максима Дмитриева. 1900-е годы[222]

Наконец, известны два проекта предисловия Пушкина к «Цыганам», так и не вошедшего в издание 1827 года. В первом из них поэт даёт этнографическое описание цыган: происхождение своё они ведут от «индейцев», они вольны, дики и бедны, а в Молдавии к тому же заключены в крепостное состояние или, попросту говоря, находятся в рабской зависимости. «Это не мешает им, однако же, вести дикую кочевую жизнь, довольно верно описанную в сей повести. Они отличаются перед прочими большей нравственной чистотой». Второй комментарий касается источников по истории Бессарабии, о которой в России на тот момент было мало что известно. Пушкин советует читателям обратиться к «Историческому и статистическому описанию» Бессарабии своего приятеля Ивана Липранди[223], когда оно появится в печати. Таким образом, предисловие должно было хотя бы отчасти мотивировать этнографическую ценность поэмы – при всей очевидной фиктивности изображённых там цыганских нравов. По мнению филолога Олега Проскурина, «предисловие предполагалось опубликовать анонимно или под псевдонимом»[224]. В одном из вариантов текста Пушкин как бы со стороны оценивал свою поэму – «жизнь, довольно верно описанная в сей повести». В итоге поэма вышла без предисловия, которое слишком сильно контрастировало с вымышленным миром вольного народа. Условный колорит цыганской Бессарабии, созданный Пушкиным, ввёл в заблуждение многие поколения читателей, убеждённых, что поэт лично наблюдал жизнь цыганского табора.

Типы цыган. Из серии фотографий Максима Дмитриева. 1900-е годы[225]

Ещё один пример. Почему Алеко бежит из города? «Его преследует закон». Примечательно, что в черновиках к поэме мотивировка изгнания была иной: «ему по нраву наш закон». Если бы Пушкин избрал первоначальный вариант, интерпретация поэмы достаточно сильно изменилась бы: во-первых, из изгнанника по необходимости Алеко превращался в беглеца по доброй воле, во-вторых, мир цыган, подобно миру цивилизации, обретал свой собственный закон. В итоге Пушкин предпочёл изменить строку, что позволило старику цыгану утверждать: «Мы дики; нет у нас законов».

«Цыганы» – это «романтическая» поэма?

Хотя мы, вообще говоря, не обязаны непременно помещать любой текст в рамки «сентиментализма», «романтизма» или «реализма», но вокруг «Цыганов» возникла по этому поводу весьма интересная дискуссия – как именно правильно читать поэму?

«Цыганы» естественным образом примыкают к циклу «южных» «романтических» поэм Пушкина («Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан»). Герой поэмы – одинокий беглец и изгнанник с демоническими чертами, предмет описания – его жизнь среди экзотического восточного народа. Отрывочность поэмы, её недоговорённость и множество лирических диалогов, сближающих её с лирической драмой, – всё это сразу напомнило читателям о «романтической» поэтике Байрона (в первую очередь о поэме «Гяур»). Сразу после публикации «Цыганов» это заметил, например, Вяземский. Подробно исследовавший вопрос о романтическом влиянии уже в XX веке литературовед Виктор Жирмунский выделил сходства и различия между стилем и композицией байроновских и пушкинских поэм[226]. Сходств оказалось больше, однако филолог отметил, что в эпилоге «Цыганов» с его одической интонацией («В стране, где долго, долго брани / Ужасный гул не умолкал, / Где повелительные грани / Стамбулу русский указал…») ощущается будущее развитие пушкинской манеры – в сторону «надындивидуальных, государственно-исторических тем», которые будут подняты в «Полтаве» (1828)[227]. Таким образом, хотя «Цыганы» принадлежат к циклу «романтических» южных поэм и даже представляют из себя «завершающую и самую зрелую» поэму[228], на этом «романтическая тема» оказывалась «исчерпанной». Как резюмировал Григорий Гуковский в работе «Пушкин и русские романтики», «в Михайловском завершился пушкинский романтизм и был создан русский реализм»[229]