Общественные формы самодеятельности – лишь часть сложной менявшейся картины. Так или иначе, расширялась сеть просветительских учреждений. С 1896 по 1910 год в России было открыто 57 тысяч начальных и 1,5 тысячи средних школ. В 1890 году было 12,5 тысяч студентов, в 1913‐м – 127 тысяч. Менялось положение и в здравоохранении. В 1906 году в целом по России 1 врач приходился на 8600 человек (в городах – на 1540 человек). В 1913 году 1 врач уже приходился на 6900 человек (в городах – на 1400 человек). В России появлялось больше учителей и учащихся, профессоров и студентов, врачей и прочих медицинских сотрудников – всех тех, кто может быть отнесен к общественности.

Общественность – это не только социальные группы, «площадки» для высказываний, но и скорость передвижения людей и информации, а значит, городская инфраструктура. В 1903 году началось регулярное движение трамваев в Москве, в 1907‐м – в Санкт-Петербурге. К 1904 году они ходили уже в 21 городе Европейской России. В 1910 году – в 39. В 1903 году Московская городская дума утвердила постановление «О порядке движения по Москве на автоматических экипажах». Речь шла об автомобилях, которые в начале XX века были еще диковинкой. К 1911 году в Санкт-Петербурге было уже 2 тысячи частных и 500 казенных автомобилей. Разрасталась телефонная сеть: в 1896 году она существовала в 56 городах, в 1900‐м таких городов было 67, в 1910‐м – 230.

Впрочем, вполне очевидно: данные показатели имеют лишь косвенное отношение к такому явлению, как «общество». Не всякий земский учитель или врач был составной его частью. Далеко не каждый читатель был его представителем. Для того чтобы понять характер феномена, следует обратиться к тем институтам, вокруг которых общество складывалось. В первую очередь это периодические издания. В России начала 1890‐х годов было около 900 газет и журналов. Это существенно больше, нежели было раньше. И все же масштаб явления становится очевидным лишь в сравнении. Российские показатели в данном случае были в семь раз меньше, чем в Германии, в пять раз меньше, чем во Франции, в четыре раза меньше, чем в Англии. Пожалуй, как и всегда, более красноречивы не абсолютные, а относительные показатели. Так, в Швейцарии на один миллион населения приходилось 230 изданий, в Бельгии – 153, в Германии – 129, во Франции – 114, в Норвегии – 89, во Великобритании – 88, в Испании – 68, в Италии – 54, в Австрии – 43, в Греции – 36, в Сербии – 26, в России – 9.

В 1891 году по почте было переслано около 113 миллионов штук подписных периодических изданий. Таким образом, на одного образованного подданного Российской империи приходилось 5 экземпляров изданий в год (или же один экземпляр, если принимать в расчет все население страны). Разумеется, это было совсем немного. В Швейцарии на одного жителя приходилось около 30 экземпляров, в Дании – около 26, в Германии – более 18, в Бельгии – более 16, во Франции – около 11, в Италии – более 4.

Примечательно географическое распространение читающей публики. В 1887 году было более 1270 книжных лавок и магазинов. 283 находились в Санкт-Петербургской губернии, 177 – в Московской. Таким образом, 460 книжных магазинов (более 36 %) находилось в столичных губерниях. Столицы были центрами издательской деятельности. В 1892 году в Санкт-Петербурге было издано 3210 книг, в Москве – 1962. Вслед за столицами шли университетские города: Казань, Киев, Одесса, Харьков. А после них – Тифлис. При этом все прочие города существенно отставали от Санкт-Петербурга и Москвы. В 1893 году всего в России было издано на русском языке 7782 книг. В столицах – 5725.

Если попытаться нарисовать карту распространения интеллигенции в России в начале XX века, следует выделить немногочисленные точки губернских и столичных городов на огромной территории страны. Интеллигенция в России – это своего рода «центростремительная сила», неизменно предпочитавшая город деревне, губернский город уездному, столичный – губернскому. От слова, брошенного камнем в столице, кругами расходились толки, слухи, домыслы по всей стране. Волны общественной мысли в центре обращались в мелкую зыбь на окраинах. Ведь многое зависело от плотности коммуникации – а следовательно, от скорости циркуляции слов и идей. В таком случае интеллигенция – это в первую очередь социальная сеть, обеспечивавшая движение мысли. Она объединяла людей очень разных, с различным достатком и социальным опытом. По этой причине под словом «интеллигенция» скрываются не только различные социальные группы, но и разные «миры», мало пересекавшиеся между собой.

В земских собраниях

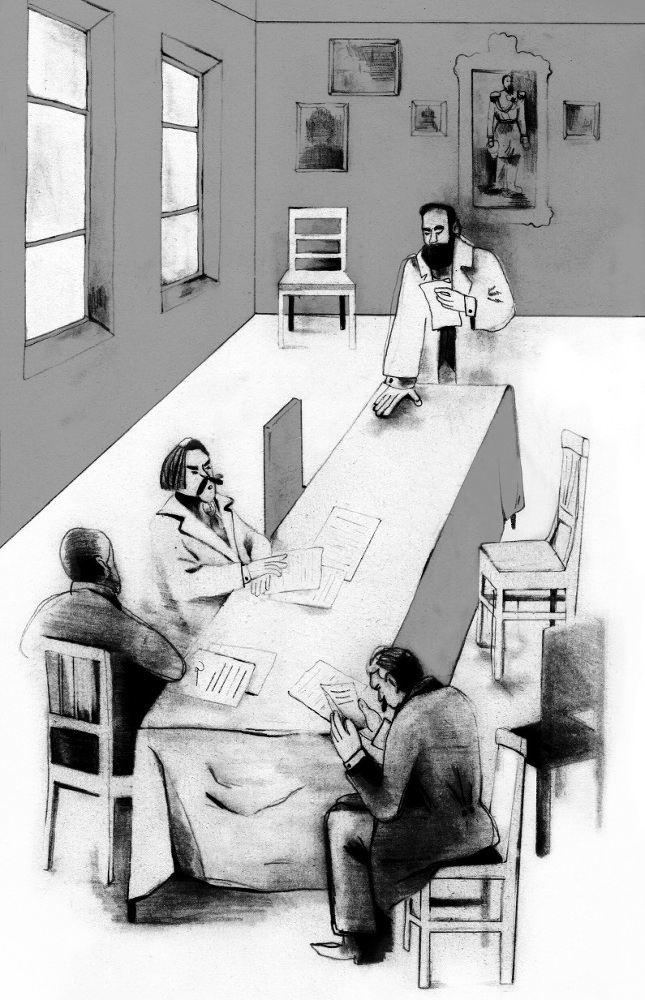

Один из ключевых институтов становления и эволюции российского общества – органы местного самоуправления, прежде всего – земства. Сам факт образования подобных учреждений способствовал складыванию новых страт, из которых общественность в значительной мере и состояла: это деятели местного самоуправления, земцы, и так называемый третий элемент, земские служащие: земские учителя, врачи, статисты, агрономы и другие. Во-вторых, земство – весьма авторитетная «площадка» для обсуждения наиболее актуальных вопросов современности, это одна из важнейших «фабрик идей» второй половины XIX – начала XX века. Наконец, земство – своего рода школа публичной политики, которой воспользовались многие будущие депутаты Думы. Органы местного самоуправления позволяли себе легально обсуждать вопросы общественной жизни, вплотную приблизиться к политической повестке, которая до 1904–1905 годов оставалась в «зоне умолчания».

Земцы и земские служащие существовали в разных социальных измерениях. На одном полюсе были представители знатнейших фамилий империи, на другом – лица с очень скромным статусом и жалованьем. Так, в 1890 году более половины народных учителей Московской губернии имели жалованье в 300–400 рублей в год, 16 % – 200–300 рублей, 27,5 % – 150–200, 2,5 % – менее 150 рублей. Как вспоминал князь М. В. Голицын, в Епифанском уезде Тульской губернии большинство школ размещалось в крестьянских избах. Специальных зданий было построено крайне мало. Большинство учителей были выпускниками земской трехлетней школы. Учительниц, окончивших гимназии или епархиальные училища, и учителей, имевших за спиной учительскую или духовную семинарию, было немного. Это не удивительно, имея в виду, что им было положено ничтожное жалованье, 10–12 рублей в месяц. 15 рублей получали очень редко. Чаще случалось обратное. Преподававшим в школах отставным солдатам, не получившим звание учителя, платили всего 8 рублей. За 1897 год М. В. Голицын посетил приблизительно 50 школ. Из них лишь восемь ни в чем не нуждались.

Эти проблемы вызывали живое сочувствие земских деятелей. Они ощущали свою органическую связь с «третьим элементом», подчеркивали значение земской школы, больницы. М. А. Стахович, орловский предводитель дворянства, в записке о местном самоуправлении в России полагал необходимым цитировать князя А. Б. Васильчикова, согласно которому, «главными органами самоуправления» были народные училища, земские собрания и мировой суд. Молодые люди, такие как сын генерала Д. И. Шаховской, оставили мысль о научной или чиновничьей карьере, занявшись постановкой народного просвещения и с головой уйдя в земское дело. На немногих земских «беседах» начала 1890‐х годов, повестка которых отразилась в дневниках публициста и общественного деятеля К. К. Арсеньева, обсуждали в первую очередь проблемы народного образования. Согласно переписке графа П. С. Шереметева и князя Д. И. Шаховского, еще в 1897 году началась работа по составлению сборника «Всеобщее образование в России». Изначально речь даже шла о периодическом издании, посвященном проблемам народного образования. Однако школьное дело было не просто темой будущего сборника. «Кажется, было бы возможно в значительной мере объединить деятельность отдельных земств по народному образованию путем составления свода сведения об них и путем некоторого воздействия на самое направление и силу деятельности отдельных земств», – объяснял Шаховской Шереметеву в письме от 3 ноября 1897 года.