Муратовка возникла в сер. XVIII в., образование деревни было связано с алеевскими переселенцами: «Татары пришли сюда лет 125 назад из Алеева по своей воле, потому что далеко было ездить на поля» – сообщает «Саратовский сборник» за 1881 г. В том же 1911 г. в Муратовке проживало 347 чел. татарского населения в 60 хозяйствах. Была одна мечеть, татарской школы, видимо, не было. Земли на каждое подворье приходилось по 4 с небольших десятин. Железных плугов было 10 шт. на всю деревню, и в среднем приходилось по 0,8 голов рабочего и 0,6 голов молочного скота.

В другой татарской деревне – Мансуровке, согласно приведенным данным в книге Русяева В. Ф.» Наш Павловский край», проживало 819 жит. в 145 дворах. Мечеть была одна и одна татарская школа. Земли, плугов и количество скота было примерно одинаково, что и в д. Муратовке. С образованием Пензенской области в 1939 г. Муратовку отнесли к Ульяновской области.

В том же источнике указано, что «… Старожилы Алеево считают, что татары селились на пожалованных поместьях по приглашению владельцев Алькаева и Кильмашева, которым земля жалована в единоличное владение, а не «с товарищей». До 1820 г. земля состояла в подворно-наследственном владении, а жители составляли единую общину с жителями дд. Мансуровка и Муратовка (ныне в Ульяновской области), но для безземельных был выделен особый «столб». В этом году произошел спор, и часть четвертных владельцев вместе с безземельными пожелала перейти на души (душевое налогообложение, примеч. автора). В Клявлино, Бик-Булате, Мосеевке и в Новом Алеево наряду с четвертными владельцами возникли и душевые, которые производили переделы по душам мужского пола от ревизии до ревизии. В последние два года, вследствие накопления недоимок (надел не откупает платежей: душа сдается за 2–4 руб., а платежи с души 5 руб. 75 коп. – 6 руб.), душевые крестьяне, по совету члена местного земства стали складывать души с малолетних и накладывать на много рабочие и богатые семьи, даже насильно, против их желания. При этом, хотя душевые владельцы всех 4 селений составляют одну сложную общину, но пустовые души одного селения в другое не переходить, но разверстывается пропорционально числу душ 4 селений. Угодья всех пяти селений, а также и целого ряда частных собственников (князей, дворян, мещан, русских помещиков и казны) состоят в общем чересполосно, а для некоторых угодий и в спорном владении. Каждое селение и каждый частник имеет право собственности на определенную долю земли – «четверти». Форма владений этими четвертями в разных деревнях различна»[8].

В с. Алеево после 1820 г. большинство малоземельных и безземельных крестьян перешли на общинное владение землей, разделив всю землю по числу душ, а меньшинство татар осталось при четвертном землепользовании. В то же время Старый Алей, Мансуровка и Муратовка в земельном отношении составляли одну общину из 713 душ и 5827 десятин удельной пахотной земли.

Все крестьянское землевладение в России разделялось на два типа: подворное и общинное. Сельская крестьянская община имела естественное древнее происхождение и имела характер неформального объединения. С распространением крепостного права низкий гражданский статус крестьян препятствовал официальному признанию государством их сообществ. В 1837–1841 гг. под руководством графа П. Д. Киселева, отца русской картошки, проводилась реформа управления государственными крестьянами.

(РГАДА, Ф.350, оп. 1. д. 2545)

В ходе реформы, при принятии в 1838 г. «Учреждения сельского управления» государственные крестьяне были организованы в сельские общества, которое управлялось выборными старостами и старшинами на сельских сходах, имевшие свой суд (сельская расправа) для решения мелких судебных дел. Земля принадлежала всей общине, отдельные же члены имели известные права лишь на пользование землею. Таким образом, общинное землевладение, когда общинник-крестьянин имел право пользоваться, но владеть землей, уже тогда наметило тенденцию коллективизма и социализма. Помещики и буржуазия очень болезненно относились к общинникам и всячески хотели уничтожения общины, поскольку усматривали в ней переходную ступень к социализму и чувствовали, что «в России бунт и революция должны выйти именно из крестьянства». К сер. XIX в. у всех разрядов крестьян – как помещичьих, так и государственных – преобладало землевладение общинное, и больше всего оно было у бывших государственных и удельных крестьян. В нач. XX столетия Высочайшим указом от 9 ноября 1906 г. были отменены выкупные платежи за землю, и каждый крестьянин отныне имел право свободно покинуть общину. Если помещики и рассчитывали, что земельные реформы по ликвидации общин помогают ликвидировать «готовую организацию бунтарей», то партии социалистов полагали, что все это, напротив, пролетаризирует деревню и приведет к революции. Последние, как мы теперь все знаем, оказались правы.

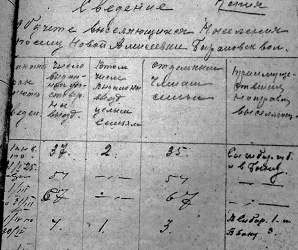

Ведомость учета выселяющегося населения по с. Новое Алеево (Барановской волости) (ГАПО, Ф-р. 1336, оп. 1, д. 2), 1925 г.

Село Алеево в период нач. XX в. делилась на д. Новое Алеево (Судачок, Адельшино, Ключи) и д. Старое Алеево. В 1911 г. в результате слияния Старого и Нового Алеево (Судачек) образовалось с. Алеево. Деревня Судачек находилась на земле Судачевского общества (Бикмурзинского сельсовета)[9]. В Старом Алее население в 1920-х гг. жило относительно зажиточно. Надельной земли было много – 1593 десятин, или по 5,2 десятин на хозяйство, число которых было 304, население – 1641 государственных «душ». Железных плугов было 57 шт., правда, сеялок в деревне не было. Рабочего скота было по одной голове в каждом дворе, молочного – 0,6 голов. Функционировали 3 мечети и 1 татарская школа-мектебе. В Судачке числилось 188 жителей на 32 подворьях. Имели по 2 десятины надельной земли. Также 2 железных плуга, а сеялок и веелок и прочего не было ни у одной семьи. На каждый двор в среднем приходилось 0,8 голов рабочего скота и по 0,6 надойного. Мечети в деревне не было (или не отмечено), впрочем, и татарской школы тоже.

Алеево в годы Советской власти

События, потрясшие Россию в 1917 г., привели в скором времени к вопросу о разделе помещичьих земель между крестьянами. Отстранение царя от власти и приход Временного правительства, а затем, летом того же года подавление корниловского мятежа, кстати, преимущественно силами мусульманской «Туземной дивизии» привели к определенным положительным результатам в области политики и осуществлению права всех наций на самоопределение. А в апреле 1917 г. был выдвинут лозунг В. И. Ленина «Вся власть Советам» и прекращение Первой мировой войны. Когда Октябрьская революция 1917 г. поставила вопрос «О земле», то его обсуждение стало желательным как для действующей новой власти, так и трудящимся, поскольку решалась задача перевода земли в общенародную собственность. В это же время партия большевиков вместе с национализацией земли внесла вопрос и о коллективных советских хозяйствах (колхозах) или коммунах. В программных постановлениях («Резолюции о земельном вопросе», 1917 г.) большевики ставили преимущественно практические вопросы, среди них – добиться образования крупного образцового хозяйства из каждого конфискованного помещичьего имения, которое управлялось бы «Советами депутатов от сельскохозяйственных рабочих под руководством агрономов и с применением наилучших технических средств». В Алеево, в частности, были перевезены все деревянные постройки помещика Иконникова, построенные на правом берегу р. Илима («Баяр кыры») в 1917 г.