По окончании этого раздела хотелось бы упомянуть о горькой до слез судьбе маленького Габдуллы Тукая, которого дважды отдавали на воспитание в чужие семьи, поскольку родственники сироты были не в состоянии его прокормить. Сам Г. Тукай вспоминал: «Ямщик остановился на Сенном базаре и стал выкрикивать в толпу: „Отдаю ребёнка на воспитание, кто возьмет?“. Из толпы вышел мужчина, забрал меня у ямщика и как приемного сына привел домой». Но и эта семья через два года была вынуждена мальчика вернуть: «Мое возвращение для домочадцев, считавших, что навсегда избавились от меня, явилось полной неожиданностью. Вскоре дед и бабушка, потерпевшие неудачу устроить меня в городе, задумали найти семью в деревне. Каждого, кто проезжал мимо, спрашивали, нет ли у них желания взять в семью сироту».

Бигеево в годы Советской власти

Серьезные перемены в жизни Среднего Поволжья были связаны с приходом к власти партии большевиков. Архивные материалы дают возможность исследовать большинство татарских селений и увидеть все те трудности и проблемы, с которыми столкнулись проживающие в них жители. Советское государство, приняв на себя обязательства в деле восстановления всего народного хозяйства, одновременно приняло обязательство контроля над теми процессами, которые происходили в деревне. Властью на местах стали областные, губернские, уездные, волостные Съезды Советов. Депутаты избирались населением прямым открытым голосованием на избирательных собраниях, на многопартийной основе, независимо от вероисповедания, национальности, пола, оседлости и т. п. При этом избирательных прав были лишены лица, прибегающие к наемному труду и живущие на нетрудовой доход. Также не имели избирательных прав и права быть избранными частные торговцы, духовенство, бывшие полицейские, осужденные за преступления и душевнобольные.

Список членов волостных и сельских советов Бигеевской волости Кузнецкого уезда в ноябре 1920 г. (ГАПО, Ф-р. 1521, оп. 1а, д. 28)

Куряев Мухит. – председатель волостного совета

Юмаев Х, Агеев У., Аитов Т. – члены волостного совета

Козин М. (? неразбор.) – председатель Бигеевского сельсовета

Еникеев А. – товарищ председателя

Члены сельсовета:

Еникеев Ю., Акчурин А., Чекаев А., Уйбиков У., Козин М., Чавкин Я., Матказин И., Козин Х., Агишев Х., Сатаев А., Еникеев И., САтаев С., Еникеев Ю. Ш., Агишев Ж., Еникеев Ю. М., Матказин У., Абдулвялитов У., Сатаев Ш., Давыдов И., Мансуров Х., Еникеев Х.

Организация крестьянских хозяйств – это была одна из первых задач, которая с регулярной последовательностью стояла на повестке дня у Советов. По своей сути эта тема содержала всю форму функционирования народного хозяйства, а именно – как будет происходить продуктообмен, налогообложение, государственная помощь селу и т. д. Одной же из наиболее приемлемых форм хозяйствования стало кооперирование, которая уже имела в России давние традиции. Сельское хозяйство до периода коллективизации было представлено двумя секторами: социалистическим (коммуны, совхозы, сельхозартели, ТОЗы) и мелкотоварным, частнособственническим, занимавшим в то время господствующее положение. В 1918–1920 гг. Совнарком РСФСР и местные органы власти выделили артелям, колхозам и коммунам значительное количество денежных средств и предоставили им бывшие помещичьи имения. Сельскохозяйственные же кооперативы рассматривались как кулацкие. К концу 1920 г. в стране число коллективных хозяйств возросло до 11750 с числом в них членов до одного миллиона чел., в 1922 г. это число достигло до 22000, а к 1925 г. – 55000.

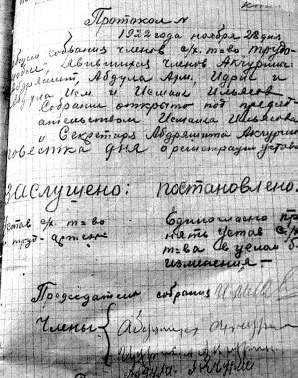

Протокол собрания с повесткой дня о регистрации устава с/х товарищества «Трудолюбие» в с. Бигеево,1922 г. (ГАПО, Ф-р. 603, оп. 1, д. 1)

После выхода декрета ВЦИК «О сельскохозяйственной кооперации» началось возрождение кооперации, но одновременно многие существующие артели и колхозы, тем не менее, распадались. Вскоре были определены основные направления сельскохозяйственной кооперации. Основные усилия сосредоточивались на развитии закупочных и сбытовых операций. Кроме того, отдельные крестьянские хозяйства и мелкие сельскохозяйственные кооперативы объединялись в единые структуры и становились тем самым универсальными сельскохозяйственными товариществами, наделенными кредитными функциями. Они также производили хранение и первичную переработку сырья, оказывали своим членам помощь денежными средствами, при этом возрождались молочные, животноводческие, земледельческие и другие направления.

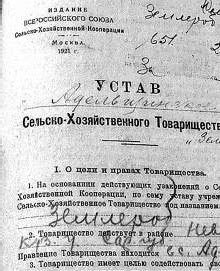

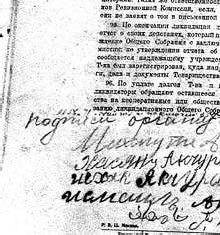

Так, в Уставе сельскохозяйственного Товарищества «Трудолюбие» в с. Бигеево были прописаны основные цели и права подобных образований. Говорилось, что Товарищество ставит целью содействие своим членам в ведении, повышении производительности и доходности своих хозяйств. Снабжать их семенами, с/х машинами, орудиями и племенными животными. Были предусмотрены меры по устройству опытных полей, садов, ферм, пасек, посадочных питомников и т. д., а также прокатные, зерноочистительные и сортировочные пункты и сооружения для орошения. Создавались кассы взаимопомощи на случай смерти, болезни, пожара, падежа скота и других бедствий. Кроме того, открывались библиотеки и читальни, проводились различные конкурсы и аукционы. Например, в земельном товариществе в с. Бигеево был создан комитет крестьянских обществ взаимопомощи (ККОВ). Для выработки проекта по землеустройству создавались группы населения из бедняцких, середняцких, зажиточных, красноармейских и других хозяйств. Они решали вопросы стоимости землеустроительных работ, возложение полной или частичной помощи на государство, предоставлением ссуд и банковских кредитов, составлением проектов землеустройства и т. д.

Устав сельскохозяйственного товарищества «Землероб» в с. Адельшино Неверкинской волости, 1921 г.

Период «военного коммунизма» в России был установлен в 1918–1921 гг., когда Советская Россия вступила в полосу гражданской войны и иностранной интервенции. В этих условиях были несколько свернуты введенные после октября 1917 г. демократические конституционные нормы. Прежде всего, стояла цель перед новой властью обеспечить победу в этой войне и ликвидировать капиталистические элементы в стране. Эта политика включала изъятие ценностей у паразитирующих классов, объявить всеобщую трудовую повинность, национализацию промышленности, а также ввести продразверстку, подразумевающую обязательную сдачу излишков хлеба и некоторых видов других сельхозпродуктов. Надо заметить при этом, что государственная монополия на торговлю хлебом была введена ещё Временным правительством в марте 1917 г. Боль шевики установили твердые цены на изымаемые у крестьян хлебные излишки и ужесто чили меры в борьбе со спекуляцией. Так, и колхозы получили норму обязательной сдачи хлеба по фиксированным ценам, остальное оставалось в их распоряжении. Общее собрание определяло количество продуктов, подлежащих для продажи государству или на рынок, а всю остальную массу урожая и продуктов ее животноводства распределяло между членами артели по трудодням.

В одном архивном документе приводится протокол собрания Бигеевской волости, где выступающие докладывают о том, что знают про наличие хлеба у кулаков, спекулянтов и зажиточников: «Мы сделали в этом отношении ошибку тем, что отпускали кулаку промышленные товары за деньги. А кулак продает излишки хлеба на рынке и на эти деньги он покупает в кооперативе товары. Я думаю, что кулаку и зажиточнику нужно отпускать товар за хлеб». Следующий выступающий на этом же собрании говорил о контрольных цифрах по селам, о том, что дача контрольных цифр по дворам целесообразнее, поскольку эта мера позволит изъять у кулака все излишки хлеба: «А то получается так, что малая контрольная цифра (норма, примеч. автора) будет только прикрывать хлебные излишки у кулака».