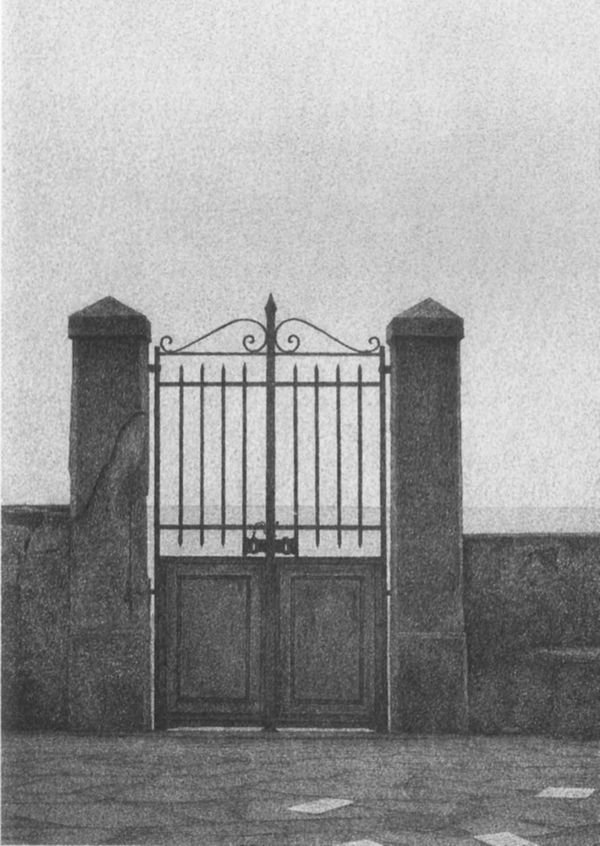

La cour de l'ancienne école[35]

Эту картинку вместе с любезным предложением сочинить к ней подходящий текст мне прислали в декабре минувшего года, потом она несколько недель лежала на письменном столе, и чем дольше она там лежала и чем чаще я ее рассматривал, тем больше она как бы замыкалась в себе, пока пустяковая, в сущности, задача не стала для меня неодолимым препятствием. Затем, ближе к концу января, эта картинка, к моему немалому облегчению, неожиданно исчезла с того места, где лежала, и никто не знал куда. По истечении некоторого времени, когда я уже почти забыл о ней, она внезапно опять вернулась, причем в письме из Бонифачио: мадам Серафина Акуавива – с минувшего лета мы состоим в переписке – сообщала, что без комментариев приложенный к моему письму от 27 января рисунок, о котором ей было бы интересно узнать, как он попал мне в руки, изображает двор старой школы Порто-Веккьо, где она училась в тридцатые годы. В ту пору, говорилось далее в письме мадам Акуавивы, Порто-Веккьо представлял собой постоянно страдающий от малярии, полумертвый город, окруженный солончаками, болотами и дремучими зелеными зарослями. Не чаще одного раза в месяц из Ливорно приходил ржавый грузовой пароход, чтобы загрузить у стенки дубовые балки. Больше не происходило ничего, разве что все уже столетиями разрушалось и сгнивало. На улицах всегда царила зловещая тишина, ведь половина населения, дрожа в лихорадке, влачила свои дни в домах или с желтыми, осунувшимися лицами сидела на лестницах и у дверей. Мы, школьники, писала мадам Акуавива, ничего другого не знали, а потому, конечно, понятия не имели, насколько бесперспективна наша жизнь в этом городе, который из-за болотной лихорадки, как тогда говорили, стал форменным образом непригоден для житья. Подобно другим детям в более счастливых краях, мы учились письму и счету, узнавали кой-какие истории о взлете и падении императора Наполеона. Порой мы смотрели в окно, за стену школьного двора и поверх белой каймы лагуны в слепящий свет, трепещущий вдали над Тирренским морем. Ничего больше о своих школьных годах, так закончила свое письмо мадам Акуавива, я не помню, разве только, что наш учитель, бывший гусар по имени Туссен Бенедетти, склонясь над моей работой, снова и снова твердил: Ce que tu écris mal, Séraphine! Comment veux-tu qu'on puisse te lire?[36]

Квинт Бухгольц. Сомнение в перспективе, III. 1989

2

Чуждость, интеграция и кризис

О пьесе Петера Хандке «Каспар»

Итак, надо бы склонить внимательное ухо к толкам мира и попытаться воспринять множество образов, не нашедших отражения в поэзии, множество фантазмов, никогда не достигших красок бодрствования. Без сомнения, это задача невозможная в двойном смысле; во-первых, она бы заставила нас реконструировать пыль той конкретной боли, тех бессмысленных слов, какие ничто во времени не удерживает; во-вторых, эта боль и эти слова существуют прежде всего в жесте разлуки.

Мишель Фуко. История безумия в классическую эпоху

Когда после нескольких панических попыток Каспар через задний занавес выбирается на сцену, он сначала замирает в незнакомом пространстве как «воплощенное удивление»1. Такое ощущение, что в конце долгого бегства он попадает на прогалину, загнанный, обложенный со всех сторон, без возможности выхода, отданный во власть реальности, о которой не имеет ни малейшего представления. О нас он не знает ничего. А нам он в своей цветной блузе, широких штанах и шляпе с лентой напоминает разве что глазастых деревенских простофиль, над которыми некогда потешалась венская публика. Эти лукавые провинциалы, правда, ориентировались если не в comme il faut[37] городского общества, то, по крайней мере, на сцене, где не стеснялись ни спросить, ни отыскать выход. Но Каспар и здесь покуда чужой, без товарищей. Поэтому предмет пьесы – не кратковременные и в итоге удачные блуждания комического персонажа, но запутанная внутренняя история о приручении дикаря. Но таким образом критически раскрывается то, что динамика внешнего действия в его данном и историческом ходе всегда содержала в себе: превращение бунтарского скоморошества в добропорядочный кукольный театр, в весьма унылую попытку буржуазного улучшения индивида, нецивилизованного по меркам общества.

Что до предшествующей жизни Каспара, нам остается лишь строить догадки. «Никто не знал, откуда он взялся», – так говорится в романе Якоба Вассермана, а сам Каспар, не владея речью, ничего сообщить не мог2. Его столь же нежданное, сколь и беззащитное присутствие означает, однако, живую провокацию общественного ресентимента. Возникает подозрение, что безъязыкое, доселе обойденное всякими поучениями существо владеет собственной тайной, а не то и райским блаженством. А это, поясняет прозорливый в подобных вещах Ницше, «очень тягостно. <…> Человек может, пожалуй, спросить животное: „Почему ты не говоришь мне о твоем счастье, а только смотришь на меня?“ Животное не прочь ответить и сказать: „Это происходит потому, что я сейчас же забываю, что хочу сказать“, – но тут же забывает и этот ответ и молчит <…>»3. Примерно так дело обстоит с Каспаром и его суфлерами. Они завидуют неописанной жизни, какую он представляет, его способности – еще раз Ницше – «чувствовать неисторически»4 и абсолютно. Это особое качество есть одновременно основа Каспаровой чуждости. Гофмансталь связал подобные конъектуры со своим понятием о предсуществовании, состоянии безболезненности по ту сторону травмы, когда едва замечаемое счастье, простое счастье бытия, сохраняется постоянно. Роман Вассермана тоже пытается воспроизвести это состояние как нечто совершенно отличное от депривации плена. «Он не чувствовал, – говорит Вассерман о Хаузере, – никакого телесного преображения, не желал, чтобы что-нибудь стало иначе, нежели было»5. Прояснению безмятежной Каспаровой жизни служит «белая деревянная лошадка <…> в которой смутно отражалось его собственное бытие <…> Он с нею не играл, даже не вел с нею безмолвных разговоров, и хотя она стояла на дощечке с колесиками, он и не думал возить ее туда-сюда»6. Из такого статичного, неисторического бытия, в каком овладевают, скажем, искусством «издалека слышать, как гниет древесина»7 или «в глубокой тьме различать цвета»8, Каспара выпускают на свет сценических подмостков – шок, болезненный переход в качественно абсолютно новую обстановку, где «изначально установленная гармония»9 утрачивается и внутренний бюджет оказывается дефицитным. Антропология предполагает, что нахождение в пространстве без деревьев, где любое бегство наверх исключено, привело к придумыванию мифологем. У Кафки обезьяна, перемещенная в человеческое общество, сообщает аналогичные сведения в своем отчете для Академии. Именно безвыходность заставила ее, у которой «до сих пор <…> было сколько угодно выходов»10, стать человеком. Вот и дикарю Каспару не остается ничего другого, кроме как развиваться. Только в его случае, как и в случае обезьяны по имени Красный Петер, мифологему изобретать уже незачем: ее предоставляют профессиональные суфлеры. Их бесплотные голоса не имеют почти ничего общего с конгениальной педагогикой, которая в XVIII веке и позднее надеялась воспитать из Каспара Хаузера освобожденного, невинного человека, природное чудо. Если эти эксперименты уже отличались наивной идеальностью, то затеи вокруг Каспара вообще сводятся к чистейшей иллюзии освобождения в полном приспособлении к обстоятельствам как таковым. Образуется «я», пока в конце концов, как описывал Гофмансталь, оно не соскальзывает в другую идентичность, не становится «злобным псом»11.