Нация против князя (и князей)

Европейские национальные государства построили свои столицы на основе донациональных традиций греко-римской античности, средневековых церквей, ратушей и зданий собраний гильдий, монархических и аристократических дворцов, т. е. всех этих исторических слоев, которые все еще заметны в современных национальных городах. Не было построено ни одной новой столицы, не считая Рейкьявика в Исландии, в которой вообще не существовало досовременного города. Афины как город перестроили, а некоторые балканские столицы были маленькими и похожими на деревни. Элементом европейской традиции явилось также отдельное городское правительство, однако к закату королевской государственной власти большинство столичных городов утратили большую часть своей гражданской автономии. У Лондона Нового времени вообще не было единого городского правительства – и Лондон, и Париж обзавелись полностью выборными городскими правительствами только в 1970-х годах.

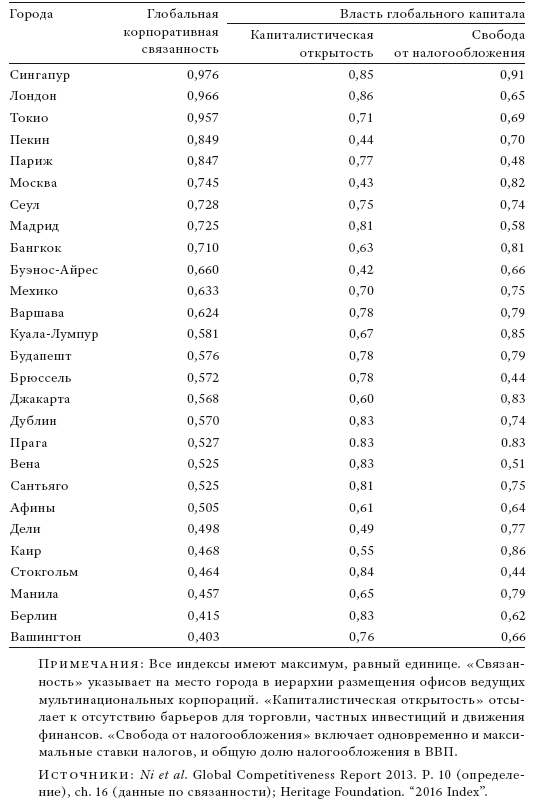

Таблица 3. Столицы при глобальном капитализме: 25 наиболее связанных городов

Нация проникла в европейские столичные города двумя большими и двумя малыми волнами. Первая была обусловлена Французской революцией, ее особенностями и последствиями (преимущественно наполеоновскими), распространившимися по всему континенту от Британских островов – где важные изменения начались раньше – до России и от Норвегии до Испании и Балкан. Панцирь средневековых традиций, городских олигархий и королевской власти треснул, в некоторых случаях лопнув с оглушительным шумом, а в других незаметно распавшись. Вторая волна прокатилась с середины XIX столетия, включив европейскую «Весну народов» 1848 г. (хотя последняя и не стала ее кульминацией) и закончившись независимостью Албании, полученной непосредственно перед Первой мировой войной. Она породила национальный Белград, Брюссель, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Рим, Софию, Тирану и национальный (но в то же время императорский) Берлин. В этом случае конфликт народа и князя был встроен в ряд масштабных процессов социальных изменений в отношениях города и деревни, роста населения, создания железнодорожного сообщения и индустриализации, в сложную игру геополитической власти, которую вели великие континентальные державы.

После этого была третья кратковременная волна 1919–1920 гг., которая прошла по центральноевропейской полосе между Россией и Германией и означала окончательный распад всех еще сохранявшихся к тому времени донациональных режимов Европы – России Романовых, Германии Гогенцоллернов и Австро-Венгрии Габсбургов. Османские Балканы были национализированы непосредственно перед Первой мировой войной. Наконец, в 1990-е годы прокатилась четвертая волна, вызванная крахом многонациональных коммунистических государств – СССР и Югославии, – волна, рябь которой достигла и Великобритании, когда Шотландия и Уэльс получили дополнительные права самоуправления, для которых были сформированы новые шотландские и уэльские институты, а для последних – построены здания. Национальные вопросы снова всплыли в 2010-е годы на Шотландском референдуме, также их причиной стали неокончательное отсоединение Восточной Украины, традиционная несговорчивость Фландрии и усиление каталонских претензий на суверенитет. На момент подготовки этой книги еще не вполне ясно, что из этого получится.

Первые три волны завязаны на конфликты между народами, которые учреждают себя в качестве наций, и монархической властью или, как в Нидерландах и Швейцарии, наследуемыми Regenten (правительствами) либо regimentsfähigen Familien (семействами, способными к правлению). Четвертая волна состояла в отвержении многонациональных национальных государств.

Здесь не место теоретизировать или объяснять развитие национальных государств как таковых. Наша задача – локализовать их хронологически и понять их влияние на столицу. Однако нам нужны какие-то ясные критерии. Прежде всего мы занимаемся здесь не вопросами национализма и национальной идентичности, а вопросами формирования государственной власти.

Государство является национальным государством, когда заявляется, что его суверенитет и власть проистекают из нации (или народа). Хотя претензии на существование в качестве нации часто, особенно в Европе, оказываются производными от определенной интерпретации прошлого, власть суверенной нации открыта будущему и не связана генеалогией или традицией. Суверенная власть нации относится к эпохе Модерна. Учреждение национального государства, поскольку его власть распространяется на все общество, которым оно правит, может считаться порогом, преодолев который страна вступает в Модерн[77]. Его противоположностями являются государства, которые принадлежат князю на основании «божественного права» или «мандата небес», в силу легитимного престолонаследия или же завоевания. Два этих полюса не исчерпывают собой исторический перечень человеческих политий, однако их противопоставление в общем и целом определяет то поле, в котором национальным государствам пришлось себя учреждать. В Европе, впрочем, достаточно давно сформировалась концепция территориального королевства, принадлежащего тому или иному князю, но отделимого в качестве географического понятия от его правящей семьи. В Азии это было не так; Османская империя и Империя Моголов были династическими названиями, как и Чосон (нынешняя Корея). Слово «Китай», «Чжунго», имело территориальное значение, однако использовалось также, например в Корее, для обозначения династии[78].

Когда государство становится национальным? Преемственность в истории европейского государства усложняет ответ на этот вопрос, зачастую требуя выделения временных отрезков разной длины. Весьма важным аспектом этой преемственности является специфический европейский процесс, в ходе которого княжеское правление могло постепенно превратиться в чисто символическую монархию. Даже случай Франции не дает безальтернативного ответа. Конечно, революция 1789 г. и ее последствия сделали Францию в итоге национальным государством, однако сама ключевая дата или даже год остаются спорными. Например, в 1880 г., когда Национальное собрание должно было определить День Нации, у него было по меньшей мере одиннадцать вариантов[79]. К их числу относился и наиболее подходящий, с моей точки зрения, а именно 20 июня 1789 г., когда третье сословие Генеральных штатов превратило себя в Национальное учредительное собрание. Выбранная в итоге дата – 14 июля 1789 г. (взятие Бастилии) – стала, вероятно, разумным компромиссом, скромным способом почтить память революционного народа Парижа.

В парижской иконографии зачаточная национальная черта была заметна уже при монархической гегемонии ancien régime. Когда главным улицам начали в XVII в. давать официальные названия, некоторые были названы в честь государственных деятелей, не являвшихся членами королевской семьи, таких как Ришелье, Кольбер и Мазарини; позже некоторые были названы именами старейшин купцов и глав гильдий, а в 1780-х годах даже именами таких писателей, как Расин и Мольер[80].

Одним из первых городских завоеваний революционной нации стало упразднение раздвоения на Париж и Версаль как город королевского двора. Штаты были созваны в Версале, и именно там французская нация учредила себя в качестве нации. Именно в здании неподалеку от королевского замка в Версале третье сословие преобразовало себя в Национальное собрание, в Зале малых удовольствий (Salle des Menus Plaisirs), и принесло Клятву в зале для игры в мяч (Jeu de Paume) – не расходиться, пока у нации не будет собственной конституции. Эта пространственная раздвоенность внезапно закончилась в октябре 1789 г., когда процессия разгневанных парижских рыночных торговок и марш чуть менее рассерженной парижской Национальной гвардии заставили короля и его двор вернуться в Париж, в Тюильри. Национальное собрание последовало за ним, обосновавшись в Манежном зале (Salle de Manège) того же самого королевского дворца.