Кто впереди

Самый простой способ найти того, кто уже решил проблему старения, – посмотреть на максимальную продолжительность жизни разных животных. Но если мы изучим список рекордсменов, то никакого голого землекопа там не обнаружим. Более того, большинство организмов из этого списка окажутся совсем не похожими на нас. Лидерство здесь удерживают губки[44] во главе[45] с Monorhaphis chuni – считается, что они доживают до 11 000 лет (то есть современные губки вполне могли застать самые древние города Шумера). На втором месте – кораллы[46] Leiopathes sp. и Gerardia sp.: 4265 лет и 2742 года соответственно. За ними с большим отрывом следует[47] двустворчатый моллюск Arctica islandica – 507 лет. Четвертое место занимает гренландская акула, которая совсем недавно взошла[48] на этот пьедестал – около 400 лет. Ниже по списку расположились другие моллюски (например, двустворка Margaritifera margaritifera[49]), морской еж Strongylocentrotus franciscanus[50] и некоторые рыбы (самая известная из них – алеутский окунь Sebastes aleutianus[51]) – все они живут максимум 200–250 лет.

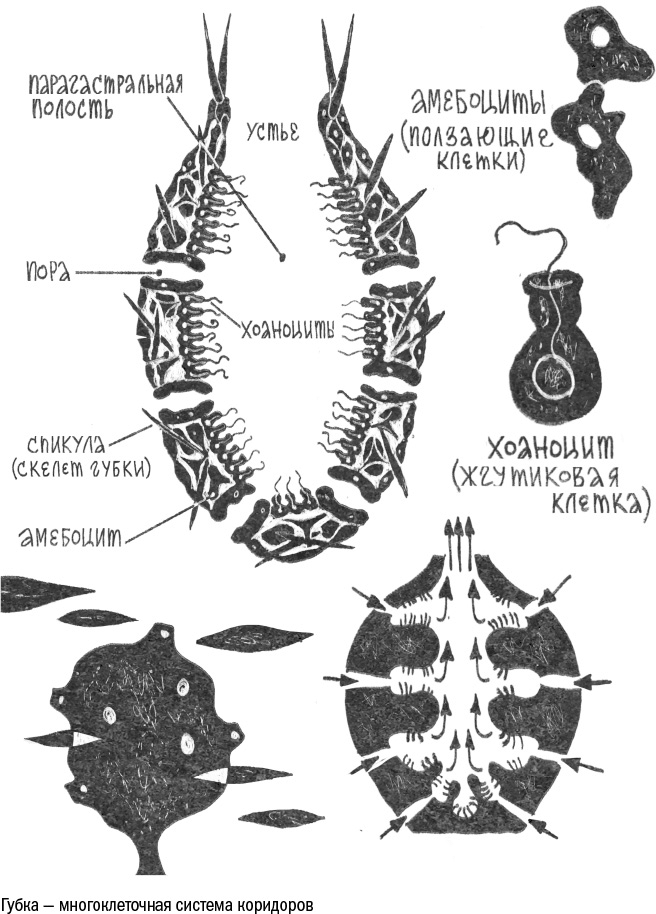

Губок с их исключительным долголетием я предлагаю сразу отставить в сторону. Потому что губки – не вполне настоящие животные в некотором смысле. Губка – это ажурная конструкция из переплетающихся известковых, кремниевых или органических тоннелей. По стенкам сидят жгутиковые клетки, которые прогоняют воду сквозь коридоры и захватывают из нее пищу. Между коридорами находится скелет (по которому можно определить возраст губки) и ползающие клетки, которые переносят вещества между частями тела губки, а также размножаются и заделывают дыры в коридорах. Время от времени жгутиковые клетки тоже могут покидать свое место в строю и превращаться в ползающие. В такой момент оказывается, что настоящей специализации и разделения по профессиям у клеток губки нет; она вся состоит из самодостаточных элементов, которые способны размножаться независимо друг от друга. Поэтому в некоторых работах по геронтологии их называют скорее колонией одноклеточных организмов[52], а не отдельным животным (хотя зоологи с этим утверждением наверняка не согласятся).

Но, даже если не брать в рассмотрение губок, нам до чемпионов-долгожителей все равно далеко. В числе лидеров совсем немного позвоночных и вообще нет млекопитающих. Самый долгоживущий представитель нашего класса – гренландский кит Balaena mysticetus – смог продержаться[53] лишь 211 лет, остальные и того меньше. Кроме него, дольше человека из млекопитающих не живет никто (по крайней мере, пока такие случаи неизвестны). Поэтому стоит признать, что среди своих ближайших родственников мы добились почти максимального успеха.

Тем не менее абсолютная продолжительность жизни – не самый надежный источник сведений о том, как стареют организмы. Во-первых, этот список долгожителей заведомо не полон: мы не знаем, сколько еще животных ускользнули от нашего внимания. И не во всех случаях мы можем достоверно определить возраст особи: одно дело – какой-нибудь слон в зоопарке, выросший на глазах у людей, или хотя бы скелет мамонта, а другое – червь без костей и раковины, выловленный в глубине океана. Возможно, именно поэтому кораллы так сильно вырвались вперед – их возраст удобно определять по минеральному скелету, а какой-нибудь червь-долгожитель, может, где-то и существует, но пока остается незамеченным.

Во-вторых, этот список никогда не укажет нам на реальный потолок продолжительности жизни: всегда сохраняется шанс, что какая-нибудь особь проживет дольше своих предков и обновит рекорд.

В-третьих, продолжительность жизни мало что говорит нам о ее качестве. Вдруг эти животные остаются здоровыми и активными только первые 15 лет, а затем быстро старятся и долгие века влачат жалкое существование, как Тифон из греческого мифа? Было бы гораздо полезнее посмотреть не на рекорды, а на то, как выглядит у этих животных кривая смертности – по ней можно сказать наверняка, стареет организм или нет.

Линии смерти

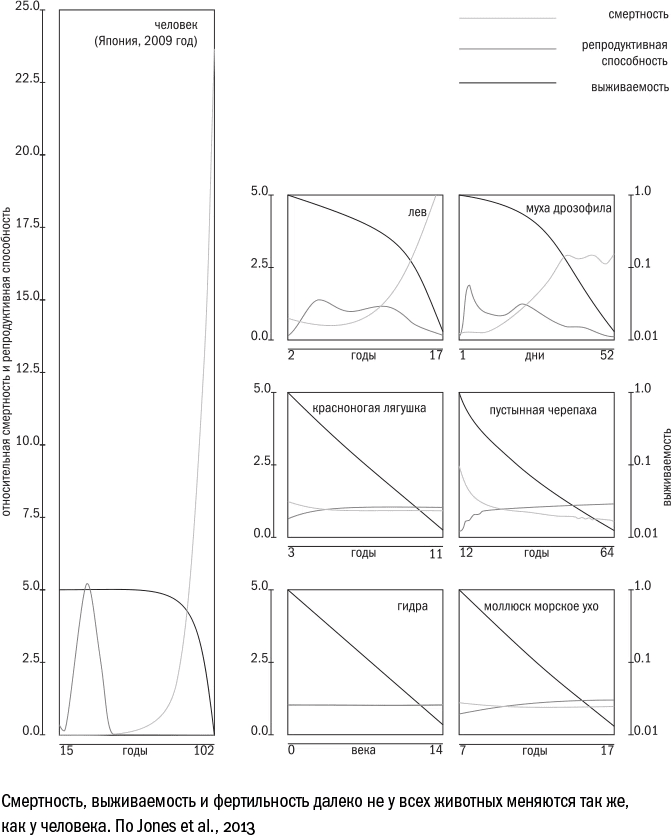

Как только мы переводим взгляд с абсолютных значений продолжительности жизни на динамику старения, картина существенно меняется. Давайте посмотрим на рисунок из статьи (Jones et al., 2013)[54], авторы которой собрали данные о рождаемости и смертности у разных живых организмов. Для каждого из животных они построили график с тремя кривыми. Все они начинаются с момента полового созревания (детство авторы не учитывали) и заканчиваются в том возрасте, когда в живых остается лишь 5 % взрослых особей. Первая кривая отражает относительную смертность (то есть аналогична кривой Гомперца для человека), вторая – относительную плодовитость: за единицу принята средняя плодовитость / смертность в популяции, остальные значения вычислены по отношению к ней. Наконец, третья кривая соответствует выживаемости – проценту животных в популяции, которые достигают того или иного возраста.

У большинства млекопитающих графики в целом похожи на человеческие. У кого-то дольше сохраняется плодовитость, как у льва, у кого-то медленнее растет смертность – например, у шимпанзе, – но общая форма кривых различается незначительно. Однако, как только мы обращаемся к другим позвоночным, а затем и к беспозвоночным, графики становятся гораздо разнообразнее.

Различия хорошо видны, если посмотреть на кривую выживаемости. Как и у всех стареющих организмов, у человека она сильно изогнута по сравнению с прямой: в начале жизни смертность растет довольно медленно (кривая пологая), а потом резко увеличивается, и кривая выживаемости падает вниз в соответствии с законом Гомперца.

Но если мы посмотрим на график, построенный для льва, то увидим, что там кривая выживаемости сглажена: разница в смертности между молодыми и старыми особями меньше. А вот у некоторых беспозвоночных – например, у гидры или моллюска морское ушко – линия и вовсе прямая. Переведем с математического языка на биологический: у этих животных шансы выжить или умереть не зависят от возраста. Следовательно, для них критерий Гомперца не работает и старения в статистическом смысле у них нет.

Пример с гидрой отлично иллюстрирует парадокс поиска долгожителей: в ее организме нет минерального скелета, по которому мы могли бы датировать возраст. А значит, и в список чемпионов по долголетию ей попасть не суждено. Тем не менее эксперименты с некоторыми видами гидр свидетельствуют если не о бессмертии, то о достаточно долгой жизни. Первый такой эксперимент c Hydra vulgaris поставил[55] испанец Мартинес в 1998 году: ученый держал животных в аквариуме в течение нескольких лет, меняя им воду и еду, и отсаживал молодых особей, чтобы те не конкурировали с более взрослыми. Но никаких признаков старения он не обнаружил: гидры все так же размножались и не спешили умирать. Возможно, дело в том, что срока наблюдения не хватило, чтобы заметить изменения. Но если говорить о возможном бессмертии, то любой срок окажется мал. Нам остается лишь судить по косвенным данным: например, исследователи из Германии построили[56] кривые выживаемости для Hydra magnipapillata, и по ним можно подсчитать[57], что такими темпами около 5 % популяции гидр может дожить до 1400 лет. Поэтому гидра вполне могла бы занять третье место на пьедестале долгожителей, будь у нас хоть какие-то материальные подтверждения этих оценок.