Интересно наблюдать за народными названиями, которые сейчас фиксируются на письме и используются в рекламе. Маркерами пространств – как и в старину – становятся кафе, магазины, торговые центры, и чем они веселее – тем вероятнее, что пойдут в народ. Это знают хозяева, взявшие для своих бизнесов такие яркие имена, как петербургская «Жопа», «Едим руками», московские «Пьяный дятел» и «Дорогая, я перезвоню». По ним мы с удовольствием ориентируемся, а если кабак проживет лет десять – возможно, дело дойдет и до официального топонима.

Ключевые географические названия в этой книге выделены курсивом.

* * *

Я благодарю Марину Авдонину за многолетние консультации и помощь в разработке теории топогенеза. Ирину Прохорову за терпение. Дмитрия Спорова – за помощь в подготовке этой книги. Лауру Сальмон, Юрия Степанова, Серджо Раффаэлли, Екатерину Яковлеву, Михаила Шифрина, Стефано Алоэ, Александра Никитина Анастасию Железнову, Паулу Чиколеллу, Энцо Кафарелли, Юлию Зинкевич, Луку Серианни – за ценные комментарии к моей работе, за вдохновение для дальнейших поисков. Моих дорогих научных руководителей в Московском университете и Институте языкознания РАН – Алексея Власова и Александру Суперанскую. Благодарю Ольгу Синицыну, Вадима Басса, Светлану Неретину, Евгению Меркулову, Александра Гренкова, Дмитрия Талашова, Викторию Аристову, Алексея Петухова, Елену Голубеву, Свята Мурунова, Сако Абовяна, Полину Васильеву за поддержку и предоставленные материалы.

Глава 1. ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. НЕМЕЦКАЯ МОДА

Как и мы сегодня, царь Петр писал и мыслил, используя в речи элементы из разных языков. Чем по сути отличается его фортеция, текен, абордаж от нашего айфона или пеньюара? С юности Петр был очарован московской Немецкой слободой. В этот окраинный район на берегу реки Яузы и ручья Кукуй его отец, царь Алексей Михайлович, переселил экспатов из Западной Европы, в том числе для того, чтобы не смущали своими нравами православных москвичей. По иронии судьбы именно там Петр нашел верных друзей и учителей – женевца Франца Лефорта (François Le Fort), шотландца Патрика Гордона из Охлухриса (Patrick Leopold Gordon of Auchleuchries) и многих других – их всех тогда называли немцами. В любом языке масса заимствований, но Петр превзошел многих. И он очень любил создавать имена.

Едва ли не самым первым известным нам петровским топонимом стал Пресбург – так он назвал потешную крепость в изгибе реки Яузы, напротив села Преображенского. В своих письмах он называл его «стольный град Прешбург». Pressburg (немецкое название Братиславы) в тот момент был столицей Венгерского королевства, которое уже вошло в состав Священной Римской империи германской нации. Топоним он мог почерпнуть из иноземных книг, например из вольного русского перевода знаменитого трактата капитана Иоганна Якоби фон Вальхаузена «Kriegskunst zu Fuss» («Военное искусство пехоты»), который в России вышел в свет под названием «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» в 1647 году. Возможно, он был знаком с этим трактатом по рассказам немца Федора Зоммера, который обучал будущего царя «гранатному, пушкарскому и огнестрельному делам» и был назначен им генералом своих потешных войск, на основе которых позднее была сформирована регулярная русская армия. Почему из всех крепостей Европы выбор пал именно на этот топоним? Думаю, что определяющим был квадратный план замка на Дунае, который взяли за образец на Яузе, а заодно и звонкое название – Прешбург.

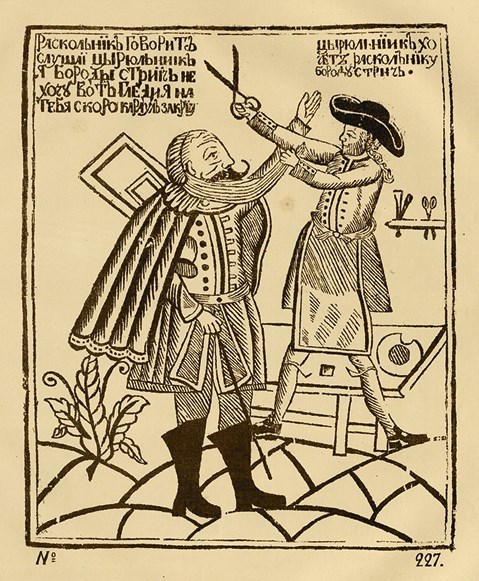

Петровские реформы были радикальны во всем, в том числе и в топонимике. Цирюльник стрижет раскольника (русский лубок). Д. А. Ровинский. Русские народные картинки. Атлас. Т. I, л. 227. Санкт-Петербург, 1881

От своего далекого родственника замка Пресбург (он же Пожонь, ныне Братислава) на Дунае стольный град Прешбург на Яузе получил не только имя, но и четырехугольную форму. Пресбург. Австро-Венгрия. Почтовая карточка. 1890-1900 гг. Библиотека Конгресса США

Строительство объекта велось неторопливо начиная с 1684 года и завершилось спустя пять лет – в том же 1689 году Петр в результате дворцового переворота отстранил от власти старшую сестру Софью, которая вскоре умерла, и стал – де-факто – единоличным правителем. Самое время повеселиться! Яузский Пресбург стал военным полигоном и лабораторией карнавализации.

Здесь Петр Алексеевич стал собирать своих ближайших друзей на Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор – одну из самых скандальных институций эпохи. У всех участников были нецензурные прозвища: у Петра I – Пахом-пихайхуй, у его друзей не менее своеобразные – Опраксин (Апраксин) получил прозвище ключаря Починихуя, Мусин-Пушкин – ризничего Изымайхуя и так далее (ищите полный список в интернете). Состав участников менялся, в 1706 году их было двадцать восемь, и вместе они проводили время очень весело.

Жизнь на Яузе привела юного царя к мысли о военно-морском флоте, которую спустя несколько лет он реализовал в Воронеже: в 1700‐м там был спущен на воду 58-пушечный парусный линейный корабль «Гóто Предестинáция». Петр лично участвовал в его проектировании и строительстве. Иностранное название корабля составлено из двух слов: немецкого Gott и латинского Praedestinatio. Петр имел в виду «Божье сему есть предвиденье». Историк флота Николай Каланов приводит интересный факт: название на корме писалось латинскими буквами, «чтобы смысл имени был более понятен европейским послам и специалистам». Увы, громкое имя не прозвучало: после неудачного Прутского похода корабль был продан Османской империи. Но в 2014 году он был неожиданно воссоздан и теперь пришвартован в Воронеже у Петровской набережной – если судить по инстаграму, это чуть ли не самая популярная достопримечательность города.

Дальше в дело вступила ирония. Как вам корабль «Пивоносец» (он же «Бир-Драгерс») или «Виноносец» («Вейн-Драгерс»)?

Каждый новый парусник украшали не только имена, но и девизы, в выборе которых тоже участвовал царь: «Бомба», девиз – «Горе тому, кому достанусь»; «Черепаха» – «Терпением увидишь делу окончанье»; «Спящий лев» – «Сердце его бдит»; «Шпага» – «Покажи мне суть лаврового венца»; «Три рюмки» – «Держи во всех делах меру». Девизы писали на бортах. Причем в общении колоритно путали названия и девизы, и в 1700 году в письме можно было прочитать: «…надобно морского каравана капитану Ивану Бекману на три корабля именуемые: „Смертью его исцеляются“, „Крепость“, „Дверь отворена“, по полсажени дров для варения смолы».

Большинство тогдашних кораблестроителей и офицеров-моряков были из Европы, не знали русского языка, поэтому многие корабли носили по два и более названий, чаще всего русское и его перевод на голландский, английский, немецкий, французский языки. Каланов приводит такие названия:

«Соединение» – «Уния» – «Ейнихкейт»;

«Безбоязнь» – «Сундербан» – «Сондерфрест» – «Ондерфрест»;

Имена кораблей Петр брал из книги «Символы и эмблематы», которую по его заданию скомпилировали и перевели в Амстердаме (1705). Основой послужили две иллюстрированные книги французского гравера и писателя Даниэля де ла Фёй (Daniel de La Feuille). Разворот книги «Символы и эмблематы». Амстердам, типография Генриха Ветстейна, 1705

«Благое начало» – «Благословенное начало» – «Благое начинание» – «Гут анфаген» – «Гут бегин» – «Де сегел бегин».