Перевернутый мир

В XIII в., сначала в Англии, Фландрии и Северной Франции, а потом и по всей Европе, книжные поля заполняют акробаты, жонглеры, музыканты, танцоры, шуты, нищие, калеки, игроки в кости и шахматы, укротители с дрессированными медведями, вспахивающие свои поля крестьяне, звери, гоняющиеся друг за другом, сцены охоты, рыцарские турниры и прочие профанные сюжеты. Во многих из этих сцен все поставлено с ног на голову: дичь охотится за охотниками, рыцари во всеоружии пасуют, столкнувшись с улиткой, женщины повелевают мужчинами, а высокое и низкое меняются местами.

Книжные поля, окружающие миниатюры или инициалы, превращаются в пространство игры: разнообразных игр, в которые играют персонажи, и визуальной игры с формами, которой предается художник. По окраинам листа множатся монструозные существа: зверолюди и людезвери, уродцы без туловища, у которых ноги растут прямо из головы, или человеческие фигуры, переплетающиеся с растениями. Этих бесконечно разнообразных гибридов принято называть дролери́ (от фр. drôle – «смешной», «диковинный»).

В перевернутом мире люди начинают изображаться в виде животных, а кто из животных лучше подходит на эту роль лучше обезьяны? Ведь благодаря своему сходству с человеком она олицетворяет саму идею подражания, греховного обезьянничанья. Не случайно латинское слово «обезьяна» (simia) в Средневековье часто выводили из similitudo – «подобие». Дьявола, с его претензией на равенство с Творцом, называли «обезьяной Бога», а само животное во множестве толкований выступало как один из символов Сатаны – figura diaboli. В мире маргиналий обезьяны-крестьяне вспахивают поля, обезьяны-врачи разглядывают склянки с мочой пациентов, обезьяны-епископы раздают благословения, обезьяны-монахи поют псалмы, а обезьяны-писцы корпят над рукописями. Обезьяна – это одновременно пародия на человека, его отражение в кривом зеркале и лучший мастер пародии.

Одна из излюбленных тем маргиналий – это телесный низ: пожирание и испражнение, дерьмо и семя, фаллос и зад, непристойность и плодородие. Персонажи показывают друг другу (и нам) свои пятые точки; засовывают себе в зад палец (намек на содомию?); зад превращается в мишень, в которую пускают стрелы лучники и арбалетчики; мы видим кругооборот фекалий (обезьяна испражняется в рот дракона; мужчина собирает свои фекалии в корзину, которую подносят стоящей рядом даме, и т. д.) (11); гримасничающие мужланы выставляют свои эрегированные фаллосы, а фаллосы, отделившись от своих «хозяев», превращаются в плоды, которые собирают с дерева (12).

11. Роман об Александре. Нидерланды, 1344 г. Oxford. Bodleian Library. Ms. Bodl 264. Fol. 56r

Под миниатюрой, где Александр Македонский в облике средневекового рыцаря сражается с драконом, дама, молитвенно сложив руки, стоит на коленях перед испражняющимся задом.

Сюжеты, заполнившие поля рукописей, родственны сценам и персонажам, населявшим «окраины» различных предметов и зданий. Вспомним о человеческих или звериных мордах, фантастических чудовищах или фигурках калек, которые вырезали на модильонах – небольших каменных блоках, поддерживающих карнизы снаружи или внутри многих романских и готических храмов; о гаргульях – водостоках в форме странных и страшных созданий, которые стали одной одной из визитных карточек готики; или о комичных сценах, украшавших деревянные мизерикорды – откидывающиеся сидения, куда во время изнурительно долгих служб могли присесть клирики. Большинство этих образов располагалось либо высоко над головами прихожан (а некоторые из них и вовсе были недоступны для взора), либо, наоборот, очень низко, почти у пола.

Как загнать дьявола в ад? Монах Рустико соблазняет юную Алибек

«Он убедился, что она никогда не знала мужчины и так проста, как казалось; потому он решил, каким образом, под видом служения Богу, он может склонить ее к своим желаниям. Сначала он в пространной речи показал ей, насколько дьявол враждебен Господу Богу, затем дал ей понять, что нет более приятного Богу служения, как загнать дьявола в ад, на который Господь Бог осудил его. Девушка спросила его, как это делается. […] И он начал скидывать немногие одежды, какие на нем были, и остался совсем нагим; так сделала и девушка; он стал на колени, как будто хотел молиться, а ей велел стать насупротив себя. Когда он стоял таким образом и при виде ее красот его вожделение разгорелось пуще прежнего, совершилось восстание плоти, увидев которую Алибек, изумленная, сказала: «Рустико, что это за вещь, которую я у тебя вижу, что выдается наружу, а у меня ее нет». – «Дочь моя, – говорит Рустико, – это и есть дьявол, о котором я говорил тебе, видишь ли, теперь именно он причиняет мне такое мучение, что я едва могу вынести». Тогда девушка сказала: «Хвала тебе, ибо я вижу, что мне лучше, чем тебе, потому что такого дьявола у меня нет». Сказал Рустико: «Ты правду говоришь, но у тебя другая вещь, которой у меня нет, в замену этой». – «Что ты это говоришь?» – спросила Алибек. На это Рустико сказал: «У тебя ад; и скажу тебе, я думаю, что ты послана сюда для спасения моей души, ибо если этот дьявол будет досаждать мне, а ты захочешь настолько сжалиться надо мной, что допустишь, чтобы я снова загнал его в ад, ты доставишь мне величайшее утешение».

Джованни Боккаччо. Декамерон (день 3, новелла 10), ок. 1353 г.

(Перевод А.Н. Веселовского)

Впрочем, слово «маргиналии» не должно вводить в заблуждение. Конечно, трудно себе представить, чтобы гаргулья вдруг появилась вместо Христа в апсиде храма, а какую-нибудь сценку, помещенную под зад монаха на мизеркорде (например, женщину, оседлавшую мужа), вдруг изобразили посреди алтаря. Однако эти периферийные образы все равно находились в центре визуального мира – в рукописях, которые за немалые деньги заказывали светские и церковные сеньоры, или на стенах храмов, являвших пастве могущество Бога и духовенства, которое ему служит и принимает почести от его имени. В романских церквях XII в. вывернувшихся колесом акробатов, сирен, зверей из басен и других «маргинальных» персонажей порой можно увидеть прямо над главными вратами, через которые верующие входили в освященное пространство, а в великих готических соборах XIII в. модильоны с вырезанными на них гримасничающими мордами порой помещали в хоре – высоко над главным алтарем.

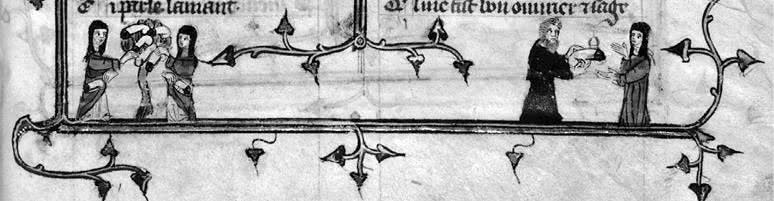

12. Гийом де Лоррис, Жан де Мён. Роман о Розе. Париж (Франция), середина XIV в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. Français 25526. Fol. 160r

На полях «Романа о Розе» (первая часть – ок. 1230 г., вторая – ок. 1275 г.) – аллегорической поэмы во славу куртуазной любви и одного из «бестселлеров» средневековой литературы – две монахини-клариссы собирают с дерева фаллосы. Этот запретный плод ничуть не менее сладок, чем тот, который их прародительница Ева сорвала с Древа познания добра и зла. Справа изображена еще более прозрачная метафора соития – монах преподносит сестре свой пенис, а еще на одном листе сестра тащит за собой того же монаха, привязав ему на пенис веревку. Все эти сцены явно символизируют женскую сексуальность и власть над мужчиной. Причем, видимо, сексуальность запретную и греховную – ведь монахини дали обет хранить свое девство. Хотя эти сцены прямо не связаны с сюжетом романа, они, видимо, навеяны монологом одного из его отрицательных персонажей – (в прошлом) любвеобильной и циничной Старухи. Она призывает женщин смело охотиться за мужчинами, ни во что не ставит монашеский обет воздержания (ведь природа все равно возьмет свое!) и высмеивает супружескую верность: «всякая жена для многих сразу создана». Если на страницах романа главный герой стремится сорвать розу, т. е. овладеть своей возлюбленной, на полях, как в перевернутом мире, женщины повелевают мужчинами и собирают с деревьев фаллический урожай.