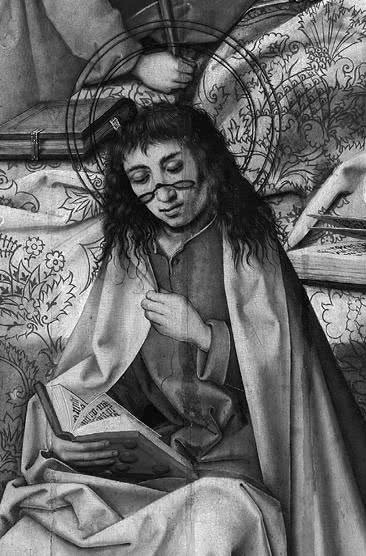

5. Стефан Лохнер (?). Св. Иероним. Германия, ок. 1440 г. Raleigh. North Carolina Museum of Art. № G.52.9.139

Экзотизмы

В XIV–XV вв. мастера, конечно, не только модернизировали, но и «экзотизировали» священную историю. Чтобы продемонстрировать, что действие происходит в давние времена и на далеком Востоке, они порой наряжали ветхозаветных и новозаветных персонажей в тюрбаны и украшали их одежды и нимбы надписями, которые имитировали еврейские, арабские или даже монгольские буквы. Эти непонятные письмена усиливали ореол загадочности и сакральности образа. Их копировали (само собой, не понимая, что там написано, и с трудом отделяя одну литеру от другой) с восточных тканей, керамики, документов, бумажных денег и других экзотических предметов, которые купцы, путешественники и миссионеры привозили из арабского мира, Персии, Индии и Китая. Например, на фреске Распятия, которую Джотто в начале XIV в. написал в падуанской Капелле Скровеньи, риза Христа украшена геометрическим орнаментом, вдохновленным монгольским квадратным письмом, созданным в середине XIII в. при хане Хубилае.

6. Ганс Гольбейн Старший. Успение Богоматери. Германия, ок. 1491 г. Budapest. Szépművészeti múzeum. № 4086

Конечно, эти библейско-фламандские интерьеры нельзя принимать за зарисовки с натуры и уж тем более за «портреты» реальных комнат. Многие предметы, сколь бы обыкновенными они ни казались, были овеществленными метафорами, или «скрытыми символами», как их некогда назвал искусствовед Эрвин Панофский. Лилия (в вазе, стоявшей где-нибудь на столе или на полу) издавна символизировала чистоту Богоматери; подсвечник со свечой олицетворял Марию и ее божественного Младенца и т. д.

В подобных сценах современные интерьеры вмещают в себя богословскую символику и детали, которые ясно дают понять, что дело происходит вовсе не в Нидерландах XV в. Например, в сцене Тайной вечери стол, за которым Христос собрался с апостолами, может быть похож на тот, что стоял дома у зрителя. Однако ученики, в соответствии с текстом Евангелия (Мф. 10:10), изображались босыми, что на застольях в Генте или Брюгге вряд ли практиковалось. Тем не менее, такие изображения, где символы облекались в современную форму, явно создавали у зрителя мощное ощущение, что евангельские события разворачиваются здесь и сейчас, или в мире, очень похожем на тот, из которого он на них смотрит.

То же самое можно сказать и о городских видах. Многие итальянские, нидерландские, французские и немецкие художники позднего Средневековья изображали Иерусалим ветхозаветных или новозаветных времен в облике знакомых им (и их заказчикам) европейских городов. Или, если подойти иначе, представляли свои города как Иерусалимы, перенося знакомые шпили и башни в сакральное пространство Рождества или Распятия. В Роскошном часослове герцога Беррийского, созданном братьями Лимбургами в 1411–1416 гг., волхвы, устремившиеся с дарами к младенцу Иисусу, собираются на фоне готического города, в котором легко узнается Париж с его собором Нотр-Дам и Сент-Шапель, а на миниатюре, добавленной к этой рукописи ближе к концу XV столетия, Иерусалимский храм, куда родители привели юную Марию, будущую мать Спасителя, изображен как готический собор, очень похожий на собор св. Стефана в Бурже (7). На алтаре, написанном в 1470-е гг. для монастыря Шоттенштифт в Вене, Святое семейство шествует мимо города, напоминающего австрийскую столицу, и т. д.

В нидерландском искусстве XV в. многие события евангельской истории переносятся в современные – причем как никогда детально и реалистично прописанные – пространства и интерьеры. Комната, в которой архангел Гавриил возвещает Деве Марии благую весть, часто напоминает покои, где мог жить дворянин или богатый бюргер, заказавший художнику это изображение. Скамьи с подушками, ставни, камины, подсвечники, вазы, на стенах – раскрашенные гравюры (тоже недавнее изобретение) с фигурами святых, за окном – черепичные крыши соседних домов…

Тем не менее, зритель ясно понимал, что перед ним не Франция или Австрия, а Святая земля, и не 1433, а 33 г. от Воплощения. В одном и том же изображении знаки современности (готические шпили, рыцарские доспехи, гербы…) соседствовали с какими-то архаичными (вроде античных хитонов) или экзотическими (как восточные тюрбаны на головах истязателей Христа) деталями.

Сакральное прошлое и настоящее смыкались, но не растворялись друг в друге. Если перевести многие позднесредневековые изображения на современный лад, мы бы увидели, скажем, шествие на Голгофу на фоне сталинских высоток Москвы или манхэттенских небоскребов; римских воинов в латных доспехах и с рациями в руках; Христа в тунике до пят; толпу, снимающую происходящее на смартфоны из-за металлических ограждений.

7 a, b. Роскошный Часослов герцога Беррийского. Франция, 1411–1416, 1485–1486 гг. Chantilly. Musée Condé. Ms. 65. Fol. 51v, 137r

Вольности под присмотром

Современные споры о том, как можно, а как нельзя обращаться с религиозными символами, где – намеренное богохульство (оскорбление чувств верующих), а где – законное право художника высказываться о религии или использовать те образы, которые он сочтет нужным, часто обращаются к Средневековью. Ведь именно тогда возникло большинство сакральных образов и сюжетов, которые сегодня кто-то цитирует, переосмысляет, обыгрывает или высмеивает, а кто-то – требует огородить от любых посягательств.

Но дело не только в этом. В спорах о визуальном кощунстве одна сторона часто ссылается на иконографические нормы, которые пришли к нам из Средних веков, как на меру и эталон. Другая, наоборот, обличает давление со стороны церковных инстанций, религиозных активистов и юридические запреты на вольное обращение с сакральными символами как возвращение в Средневековье, с его клерикальным диктатом и инквизицией.

Однако парадокс в том, что в реальном Средневековье церковные власти или отцы-инквизиторы на ниве художественной цензуры проявили себя не слишком активно. После великих иконоборческих споров, которые в VIII–IX вв. затронули не только Византию, но и Запад, вплоть до XV в. в католическом мире мы редко услышим о том, чтобы духовенство запрещало какие-то изображения и уж тем более, чтобы Церковь применяла к их создателям репрессивные меры.

Хотя в трактовке ключевых христианских сюжетов отступления от традиции не приветствовались, средневековые клирики порой допускали, что мастера, переводя слово в образ, должны обладать определенной свободой. В конце XIII в. французский епископ Гильом Дуранд в огромном «справочнике» по всем аспектам «божественной службы» («Rationale divinorum officiorum»), подробнейшим образом перечислив, как следует изображать Христа, пророков, евангелистов, апостолов и святых дев, одобрительно процитировал известные строки римского поэта Горация: «Знаю: все смеют поэт с живописцем – и все им возможно, что захотят». Пока фантазия не вступает в противоречие с верой и задачами проповеди, художники имеют право сами решать, как им лучше изобразить «различные истории как Нового, так и Ветхого Завета».

В XII в. цистерцианский мистик и богослов Бернард Клервосский, ратуя за аскетичную простоту монастырской архитектуры, обличал те обители, где взгляд иноков все время утыкается в «нечестивых обезьян», «чудовищных кентавров», «полулюдей-полузверей» и прочие скульптурные суетности (см. 68–70). В XIII в. испанский клирик Лука Туйский обрушился на невиданные ранее Распятия, где Христос пригвожден к кресту не четырьмя, а тремя гвоздями, и на уродливые образы святых, с помощью которых еретики-катары, по его утверждению, стремились посеять в душах католиков сомнения по поводу культа святых и Девы Марии. В конце XIV в. канцлер Парижского университета Жан Жерсон раскритиковал «открывающиеся» статуи Девы Марии, внутри которых перед верующими представал не только Христос, но и вся Троица (см. тут).