О каждом из этих продуктов, вызывающем привыкание, написано много книг. Одной из первых стала работа Сидни Минца под названием «Сладость и власть: место сахара в современной истории» (1985), которая считается точкой отсчета для нового литературного жанра – биографии продукта[173]. Привлекательность подобного жанра легко объяснить. Во-первых, прослеживая жизнь продукта, мы видим взаимосвязь между режимами производства и потребления, которые могут находиться по разные стороны океана и иметь свою национальную историю. Теплая чашка сладкого чая в Великобритании непосредственно связана с жестокостью на рабовладельческих плантациях в Карибском бассейне. Во-вторых, товары, как и люди, ведут «социальную жизнь»[174]. Их характер и ценность меняются с течением времени и в зависимости от места, занимаемого ими в пищевой цепи. Для правителей ацтеков какао-бобы были данью, платежным средством, а также использовались в религиозных ритуалах. Сегодня коробку с чаем можно преподнести в качестве подарка.

Однако биографии продуктов зачастую объясняют слишком много, приписывая каждому растению особый вес в мировой истории. Экзотические продукты породили множество историй и легенд. Согласно одной из них, этикет чаепития и употребления кофе «просочился» из королевских дворов Европы в средний класс, желавший выделиться, а после распространился и среди всего остального населения[175]. Другая история утверждает, что кофейные дома стали местом рождения общественной жизни[176]. Некоторые зашли настолько далеко, что увидели в преимуществе кофе перед шоколадом триумф умеренного, современного, протестантского европейского Севера над самовлюбленным, вычурным, католическим европейским Югом[177]. Согласно еще одной точке зрения, британский чай и сахар сковали имперскую цепь между колониальным рабством и фабричным трудом в метрополии[178]. Проблема здесь кроется в том, что уникальность и важность одного напитка в одном месте начинают меркнуть, если сравнивать его с другими напитками в других условиях. В протестантской Европе, например, рабочим на фабриках давали пиво, джин и бодрящий кофе. Великие страны с развитыми традициями чаепития, включая Россию и Китай, имевшие также сильную имперскую власть и рабочий класс, все же совершенно не похожи на Великобританию. Тем не менее рассмотреть каждый из экзотических напитков мы все-таки должны. В конечном счете они остались в выигрыше именно потому, что оказались необычайно универсальными, смогли приспособиться к различным социальным группам, культурам и экономическим режимам. Это касается и колоний, и небольших стран, и имперских метрополий.

С точки зрения мировой истории культивирование продуктов, которые вызывают привыкание, открыли вовсе не европейцы – наоборот, им пришлось «наверстывать упущенное»[179]. Напитки с кофеином или теобромином (следы которого также найдены в какао) были долгое время связаны с другими цивилизациями. Размельченный зеленый чай был распространен в империи Мин, в то время как черный чай с молоком пили маньчжуры во Внутренней Азии. Кофе употребляли на Среднем Востоке с XV века, когда суфиты открыли технику обжарки зерен и распространили новый горячий напиток в Каире и Мекке. В Восточной Африке был кат, а чуть западнее – орех кола, который жевали в большом количестве по утрам, чтобы «забыть злобу от сдержанности», как говорили в народе хауса[180].

Власть оказывала значительное влияние на привычки и традиции как в Новом, так и в Старом Свете. В конце XVI века испанские иезуиты перевезли плантации какао из традиционных мест в Мексике в Каракас (Венесуэла) и Гуаяс (Эквадор). Шоколад распространился по всей Центральной Америке. Большое количество какао-бобов, выращиваемых в Венесуэле, потреблялось здесь же. В Лиме шоколад пила колониальная элита. В Гватемале и Никарагуа шоколад пили все. На Филиппинах этот популярный напиток готовили по-своему, добавляя к нему нерафинированный сахар, иногда орех пили и жареный рис. В 1898 году ситуацию изменили американцы, которые предпочитали кофе.

Вторым напитком потребительской революции в Латинской Америке, о котором зачастую забывают, является мате – парагвайский кофеиносодержащий чай, изготовленный из вечнозеленого растения падуба парагвайского (Ilex paraguariensis). Изначально падуб парагвайский рос в дикой природе, но миссионеры начали выращивать его на плантациях. Его продавали по всему субконтиненту, от Чили и Перу до Монтевидео (Уругвай). В действительности мате был таким же экзотическим напитком в Буэнос-Айресе, как кофе в Лондоне и Париже. В итоге мате стал даже более социальным напитком, чем чай или кофе. Те, кто пил мате, передавали калабас по кругу вместе с бомбильей или соломинкой. Культура вспомогательных принадлежностей, которая ассоциируется с европейскими чайными церемониями, на самом деле была распространенным мировым феноменом. Серебряные соломинки и калабасы в серебряных оправах добрались даже до высокогорий Эквадора. Как и в случае с европейскими чайными церемониями и посиделками за чашкой кофе (Kaffeekränzchen), ритуалы с мате превращали женщин в самых главных потребителей, как хранительниц домашнего очага, и вместе с этим в потенциальных расточительниц. В 1780-х годах один исследователь писал, что «нет такого дома, бедного или богатого, где мате не стоял бы на столе, и не существует более приятного занятия, чем рассматривать богато украшенную посуду, предназначенную для этого напитка»[181].

Почему же европейцы так пристрастились к экзотическим напиткам? Тот факт, что они содержат алкалоиды, способные вызывать привычку, сыграл свою роль, но едва ли этого было достаточно. Для начала нужно было преодолеть вкусовые барьеры. К тому же не стоит преувеличивать силу привыкания к этим напиткам. Многие пили их разбавленными. Например, к 1780-м годам фермеры, жившие в горах, полюбили кофе, однако в их исполнении этот напиток был «настолько разбавленным, что едва передавал цвет зерен»[182]. В Австрии текстильщики в это время регулярно пили кофе[183]. Чаще всего привычка становилась важнее вещества, вызывающего привыкание. В 1900 году большинство жителей континентальной Европы продолжали пить «заменитель» кофе, изготовленный из цикория или желудей, в котором совсем не было кофеина; настоящий кофе заменил молоко в деревнях Австрии только спустя несколько десятилетий. Разумеется, то, что европейцы были достаточно сильны, чтобы бороздить океаны, завоевывать государства и порабощать Африку, имеет значение, но, с другой стороны, система плантаций в Атлантическом океане пала бы, если бы не их аппетит к сахару и кофе. Так что главным по-прежнему остается вопрос, как и почему изменились вкусы и привычки европейцев. И на этот вопрос не так-то просто дать ответ.

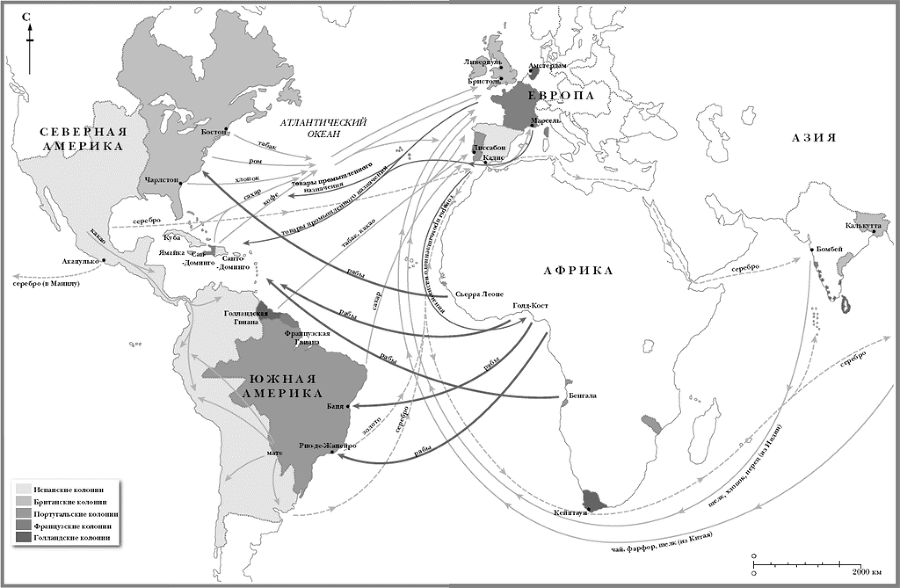

Маршруты перевозки товаров и рабов в 1770 году

В отличие от изменений индивидуальных вкусовых привычек, например, внезапного пристрастия ребенка к кислому или горькому, изменение вкусовых привычек целой нации проходит очень медленно. В рамках этого процесса меняются и вкусовые критерии, и группы людей, которых в разное время считали знатоками вкусов. Во время первой фазы распространения экзотических напитков в Европе – с XVI до начала XVIII века – этим занимались лишь единицы. В 1724 году потребление кофе по всей Англии составляло лишь 660 тонн. Из расчета на единицу населения эта цифра превращается в одну чашку кофе раз в три недели. И это еще довольно удачный год. Потребление чая было немногим больше[184]. Какао начали продавать начиная с 1590-х годов, но даже 100 лет спустя из Венесуэлы в Испанию привозили лишь 65 тонн бобов ежегодно. Кофе и шоколад считались предметами роскоши, которые могло себе позволить очень небольшое число людей. Кроме того, это были редкие товары, требующие определенного подхода, знаний и умений.