Все отрезать и посмотреть, что будет

На протяжении большей части XX века ученые были вынуждены обходиться без магнитно-резонансной томографии (за неимением таковой), так что исследовать мозг часто приходилось с помощью скальпеля. Если у вас есть пациент, которому вы не можете помочь, то можно, по крайней мере, разрушить ему большой кусок мозга и посмотреть, что получится.

Сегодня это кажется чудовищным, но нужно понимать контекст. В 1937 году в США было более 450 тысяч пациентов, заключенных в сумасшедших домах; половина из них проживала там более пяти лет[30]. Многие проявляли неконтролируемую агрессию и были опасны для окружающих, а медицина того времени не могла предложить ничего, кроме смирительных рубашек и запертых камер. Никаких антипсихотических лекарств не было: аминазин изобрели в 1953 году, галоперидол – в 1967‐м. Зато уже к середине тридцатых накопились результаты экспериментов на собаках и обезьянах, показывающие, что повреждение лобной доли делает их менее агрессивными, более спокойными и склонными к сотрудничеству с человеком. Ознакомившись с этими данными, португальский невролог (а еще бывший министр иностранных дел и вообще довольно разносторонний человек) Эгаш Мониш и его коллега Алмейда Лима не откладывая в долгий ящик начали проводить опыты над неизлечимыми пациентами психиатрических клиник. Сначала они повреждали лобную долю с помощью инъекций спирта, потом придумали инструмент для разрушения проводящих путей между лобной долей и остальным мозгом. Результаты очень вдохновили Мониша: его пациенты становились спокойными, конформными и послушными. В одной из ранних публикаций в качестве свидетельства выздоровления приводится история о том, как пациент после операции согласился сказать жене, куда он спрятал свои деньги, и их благополучно удалось найти и положить на депозит[31]. “Факты говорят сами за себя, – триумфально заключает Мониш. – Префронтальная лейкотомия – простая операция и всегда безопасная”.

Опыт Мониша с энтузиазмом переняли его американские коллеги – Уолтер Фримен и Джеймс Уоттс. В 1942 году они публикуют отчет о 136 проведенных операциях[32] (пациенты страдали от шизофрении, депрессии и разнообразных форм напряжения, невроза и психоза, которые затруднительно соотнести со строгой терминологией современных классификаций). Из этих людей 27 смогли вернуться к обычной работе, 16 начали подрабатывать или учиться, 39 смогли заниматься домашним хозяйством, 30 не были пристроены ни к какому делу, но, по крайней мере, тоже вернулись жить домой, 13 остались в клинике и 11 умерли в ходе операции или через некоторое время после нее. По тем временам это рассматривалось как хорошее достижение – потому что в противном случае в клинике остались бы они все.

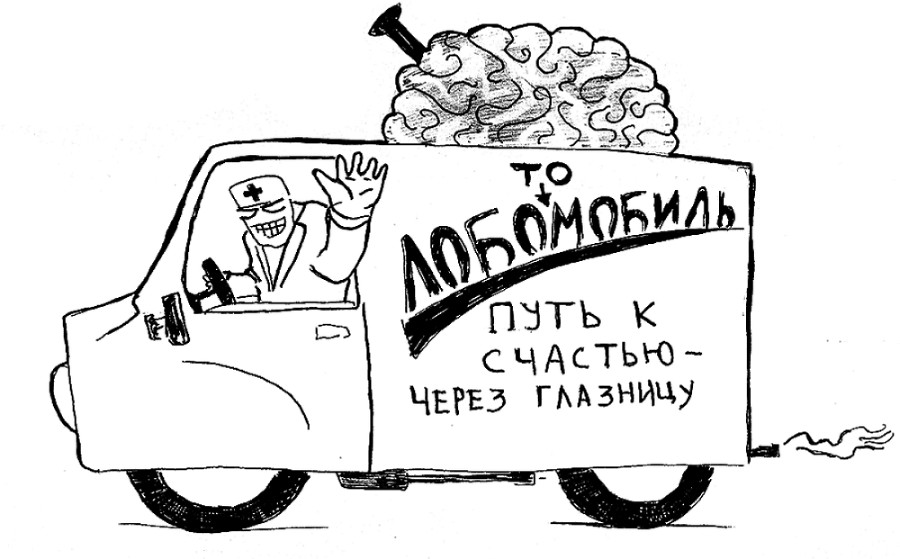

Фримен и Уоттс признают, что личность человека меняется по сравнению с тем, какой она была до заболевания. Люди обычно становятся более ленивыми; говорят все, что взбредет в голову, без учета социального контекста; их эмоциональные реакции бурные, но неглубокие и недолговечные; нет задумчивой меланхолии, болезненных чувств, мрачного молчания. “С этими пациентами можно обращаться как с детьми, демонстрируя им эмоциональные реакции в ответ на их нежелательное поведение”, – советуют авторы. Они переименовывают операцию из лейкотомии в лоботомию (от греческого Λοβός – “доля”; созвучие со лбом тут случайное), разрабатывают технологию проведения операции через глазницу, без необходимости вскрытия черепа, и оборудуют “лоботомобиль” – фургон для операций, на котором Фримен объезжает 23 штата и выполняет 3449 лоботомий по цене 25 долларов за штуку. 19 из них были проведены несовершеннолетним, самому младшему пациенту было четыре года[33].

Спектр показаний к операции стремительно расширяется и становится все менее строгим, предварительное и постоперационное наблюдение за пациентами постепенно сходит на нет. Эгаш Мониш получает Нобелевскую премию. Розмари Кеннеди, сестра будущего президента, превращается в инвалида после неудачно проведенной лоботомии (родители остаются довольны, так как у Розмари был низкий IQ и трудности в обучении и она постоянно компрометировала свою приличную семью). Говард Далли переживает операцию в двенадцатилетнем возрасте из‐за подозрения на шизофрению, мелкого хулиганства, а также по желанию мачехи, затем восстанавливается достаточно для того, чтобы написать книгу “Моя лоботомия”. Кен Кизи пишет книгу “Пролетая над гнездом кукушки”, в которой один из главных героев подвергается лоботомии, после того как нападает на медсестру; сила искусства слишком велика, чтобы мы могли в этой ситуации посочувствовать персоналу клиники.

Постепенно накапливаются данные о том, что лоботомия не просто делает человека “спокойнее”, а по сути уничтожает его личность – способность к проявлению инициативы, планированию своих действий, поддержанию устойчивого интереса хоть к чему-нибудь[34]. Она может приводить к недержанию мочи. Часто вызывает эпилептические припадки[35]. По-видимому, снижает IQ, хотя здесь на удивление мало исследований, выборки крохотные[36], а выводы противоречивые[37]: с одной стороны, потому что в принципе далеко не все пациенты были достаточно коммуникабельны, чтобы проходить формализованный тест, а с другой – потому что и исследователи в сороковых годах были настолько очарованы новой операцией, что зачастую не считали необходимым сопровождать ее какой‐то серьезной оценкой состояния пациентов до и после. К концу пятидесятых это очарование все же развеялось (к тому же появились лекарства, позволяющие контролировать агрессию), и использование префронтальной лоботомии постепенно сошло на нет.

Это не означает, что ученые и врачи полностью отказались от идеи проведения операций на мозге с целью воздействия на поведение. Их продолжали активно изучать во второй половине XX века, и некоторые исследовательские центры продолжают эту работу и сегодня[38]. Печальный опыт массового применения лоботомии научил человечество тому, что нужно думать, что именно вы отрезаете, кому и для чего и согласен ли с этим сам человек (или, по крайней мере, его опекуны) даже после перечисления всех возможных побочных эффектов, – а вовсе не тому, что психохирургия в принципе бесполезна.

Например, в наше время она может применяться для лечения обсессивно-компульсивного расстройства – в том случае, если пациенту не помогла ни психотерапия, ни медикаментозное лечение. Люди с этим заболеванием страдают от навязчивых мыслей и почти неконтролируемого стремления к выполнению повторяющихся и бессмысленных действий. Скажем, они могут испытывать патологическую потребность в чистоте. Ничего смешного или полезного здесь нет. Они перемывают свой дом по десять раз в день, до кровавых мозолей, даже несмотря на то, что сами понимают всю абсурдность этого стремления, и тратят множество душевных сил на борьбу с навязчивым желанием перемывать дом не десять раз в день, а пятьдесят. Томографические исследования демонстрируют, что обсессивно-компульсивное расстройство сопровождается повышенной активностью орбитофронтальной коры, передней поясной коры и ряда подкорковых структур, а если человеку помогло лечение и симптомы обсессивно-компульсивного расстройства стали слабее, то соответственно снижается и активность в этих зонах. Если же обычное лечение не помогает, то можно предложить пациенту удалить часть передней поясной коры или перерезать проводящие пути, связывающие ее с соседями. Люди часто соглашаются, потому что сами страдают от своей болезни. Обобщение результатов 10 таких исследований, в которых приняли участие 193 пациента[39], показало, что при операции на поясной коре выраженность симптомов снижается в среднем на 37 %, а при перерезании проводящих путей – в среднем на 57 %. Вообще это оценивается с помощью формальных опросников, но для наглядности можно представить, что человек теперь перемывает дом не десять раз в день, а только четыре. А это уже хоть как‐то совместимо с жизнью.