Во многих случаях врачи встречались с классической моторной или сенсорной афазией. Лурия цитирует рассказы о ранениях, характерные для пациентов с афазией того или иного типа (думаю, вам не составит труда разобраться, где какая):

“Вот… фронт… немец… идти… рота… ата-ку… потом… голова… вот… ра-не-ный… нога, рука… вот… эх… о-пе-ра-ци-я… эх… говорить… нету!”

“Я же не знаю ничего… Вот сначала их много было… и вот… раз!!! – и потом ничего… а потом вдруг вот вижу… и вижу! И вот так (показывает на голову) – и вот так! А потом опять ничего… А потом чуть‐чуть, совсем немножко… а теперь уже вот, хорошо!”

Но по мере накопления информации стало понятно, что картина значительно сложнее.

Во-первых, афазии (приобретенные нарушения речи) могут возникать не только при травмах классических речевых центров или даже соседних с ними областей, но иногда и при ранениях отдаленных участков головы. Для поддержания полноценной речи важны не только зоны Брока и Вернике, но и практически все отделы коры, и афазию бессмысленно рассматривать в отрыве от всех остальных нарушений работы мозга. Повреждения префронтальной коры, например, мешают планировать любую свою деятельность, и это отражается на речи: человек физически способен говорить, но ему сложно придумать, что именно он хочет сообщить и как нужно выстроить композицию будущего высказывания. Повреждения височной коры могут вызвать амнестическую афазию, при которой человеку трудно вспомнить нужные слова для формирования собственных высказываний или удерживать в памяти сразу все содержание обращенного к нему предложения.

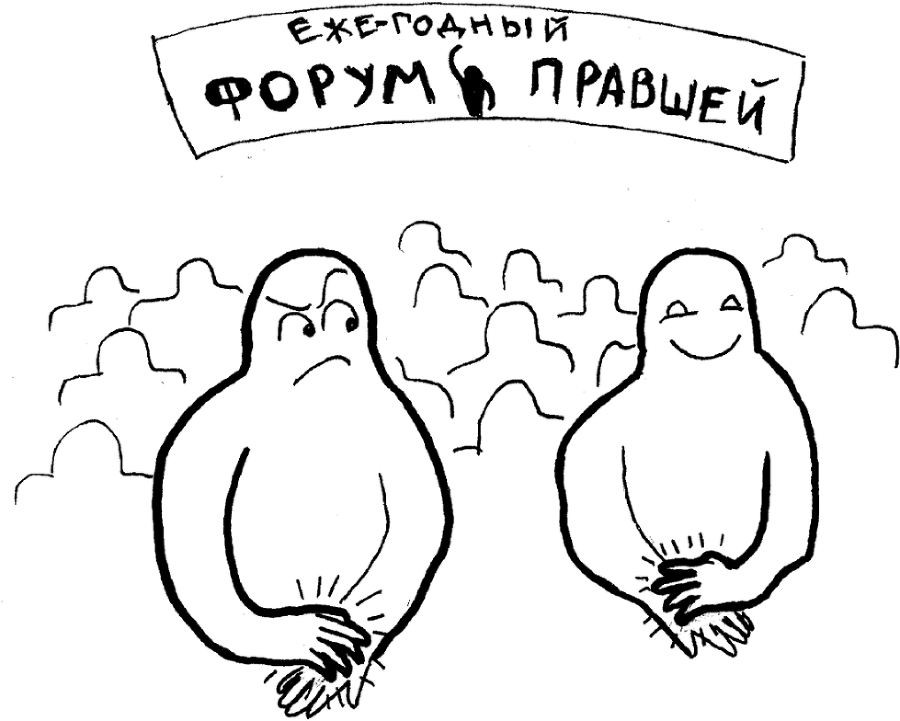

Во-вторых, даже разрушение классических речевых центров – нижней лобной извилины или верхней височной извилины в левом полушарии – необязательно вызовет нарушения речи. Около 3,5 % пациентов не демонстрируют такой проблемы с самого начала, и примерно у 15 % афазия проходит со временем. Благодарить за это нужно то обстоятельство, что речевые центры не всегда расположены в левом полушарии, они могут быть и в правом, и в обоих. Лурия предположил, что даже если первоначально функции обеспечения речи принадлежали левому полушарию, то после травмы контроль за ними может перейти к правому, по крайней мере у некоторых счастливчиков. Вопрос о возможности такого перехода (даже в случае травмы у маленького ребенка) и сегодня остается дискуссионным[23], но, во всяком случае, Лурия показал, что прогноз оказывается более благоприятным для тех пациентов-правшей, которые демонстрируют скрытые признаки левшества. “Скрытые признаки” означают, что человек вообще‐то правша, но есть нюансы. Например, у него были в роду родственники-левши. Или при выполнении действий, требующих участия обеих рук, он задействует левую руку в большей степени, чем обыкновенные правши. И все это может означать, что у него не так сильно, как у обычных людей, выражено превосходство левого полушария над правым[24]. На этом месте я предлагаю поаплодировать – не мне, а Александру Лурии. Хлопать надо так, чтобы одна ладонь была над другой. Какая у вас оказалась сверху? Если левая (как вы это делаете?! это же жутко неудобно!), это повышает шансы на то, что ранение левого полушария будет для вас менее опасным.

В-третьих, мы аплодируем Лурии потому, что он изучал восстановление после травм – и способы лечения пациентов с афазией. Основная идея здесь такая: мозг большой и сложный, и многие задачи можно решать разными способами. Это как с транспортной системой: раньше вы летали из Челябинска в Волгоград с пересадкой в Москве, но если Москва вдруг оказалась разрушена, то надо попробовать проложить прямой маршрут или хотя бы сделать пересадку в Петербурге – все лучше, чем вообще не долететь. Лурия формулирует эту мысль немного сложнее, чем я: “Нарушенная функция может в известных пределах восстановиться путем включения в новую функциональную систему с помощью придачи ей новой афферентации, компенсирующей утерянное звено прежней функциональной системы”[25]. Это потрясающе, потому что книга написана в 1947 году и при этом в ней вовсю обсуждается нейропластичность, способность мозга к самоперестройке, которую мы до сих пор воспринимаем как какое‐то свежее и удивительное открытие. Во второй части книги я буду вам взахлеб рассказывать, что вот психотерапия‐то, оказывается, может анатомически изменять мозг: только-только показали с помощью томографии, суперсовременные данные – обалдеть! Ну да, а Лурия рассматривал изменение структуры связей между нейронными ансамблями как свою повседневную рабочую задачу семьдесят лет тому назад.

В каждом конкретном случае эта задача решается по‐разному. Если, например, человек утратил способность произносить звуки не задумываясь – ему приходится задумываться, то есть изучить с помощью рисунков, как именно должны двигаться губы и язык, чтобы произнести тот или иной звук, и практиковать это, контролируя свое отражение в зеркале, до тех пор, пока эти навыки не будут снова автоматизированы, уже за счет каких‐то новых обходных путей в мозге. Если человек утратил способность понимать обращенную к нему устную речь, но сохранил восприятие письменной, то ему задают одни и те же вопросы одновременно письменно и устно (и он на них благополучно отвечает), но при этом текст вопроса, написанный от руки, с каждым сеансом становится все менее, и менее, и менее разборчивым и наконец полностью нечитаемым, и человек, сам того не замечая, заново учится опираться на звуковую подсказку. Если человек утратил непосредственную способность понимать, чем отличаются словосочетания “круг под крестом” и “крест под кругом”, то он обучается осознанно выделять, кто из них стоит в именительном падеже, и заменять относительное “под” на абсолютное “снизу”, и уже таким образом восстанавливать значение: что в именительном падеже, то и снизу. Если человеку сложно пересказать прослушанную историю, ему может помочь шпаргалка, список универсальных смысловых связок, которые можно ставить перед каждой мыслью: “Однажды…”, “Когда…”, “В то время как…”, “После этого…”, – опираясь на которые рассказчик может выстроить логику повествования[26].

Сегодня зоны Брока и Вернике по‐прежнему занимают большое место в учебных курсах и научно-популярных книгах (потому что они – классный пример локализации функций в мозге), но несколько изменился взгляд на их задачи. Накопленные данные показали, что при повреждении зоны Брока страдает не только речь, но и понимание – особенно в том, что касается различения грамматических конструкций (“мальчик бежит за девочкой”, “девочка бежит за мальчиком” – кто за кем бежит?). А при повреждении зоны Вернике страдает не только понимание, но и речь, особенно в том, что касается подбора правильных слов. Поэтому сегодня скорее принято считать, что зона Брока важна для работы с грамматикой, а зона Вернике – для работы с семантикой, то есть со смыслом, содержанием слов[27],[28]. При этом (разумеется! конечно!) зоны Брока и Вернике не хранят в себе все нужные слова и грамматические конструкции, а только помогают быстро извлекать эту информацию, распределенную по огромному количеству отделов, и работают в тесном взаимодействии и друг с другом, и со всей остальной корой, и с подкорковыми структурами мозга.

Функциональная магнитно-резонансная томография, например, позволяет составить семантическую карту мозга. То есть не просто посмотреть, какие участки коры задействованы во время восприятия речи, но даже сопоставить картину активности мозга с конкретным смыслом слов: выделить зоны, реагирующие на эмоционально окрашенные слова; на слова, связанные с межличностными отношениями; на слова, связанные с жестокостью; на названия цветов и другие описания визуальных образов; на упоминания чисел и так далее[29]. Обнаруживаются две удивительные вещи. Во-первых, структура семантической карты, то есть соответствие между активностью мозга и значением слов, очень похожа у разных испытуемых, по крайней мере говорящих на одном языке и воспитанных в одной и той же культуре. Во-вторых, в восприятие речи вовлечена буквально вся кора, огромное количество участков и в правом, и в левом полушарии. Так что когда я или какой-нибудь другой популяризатор рассказывает вам, что для понимания речи нужна зона Вернике, – в принципе это правда. Но с одной оговоркой: помимо зоны Вернике, нужно еще примерно все остальное.