Он даже не знал — как это так жить без этого? Можно ли? Но мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе — от этого хорошо было: было чего желать впереди. Иной раз он так думал: порубят где-нибудь на бою не до смерти, можно сидеть калекой на бережку, стругать лодочки… И сам же ловил себя: никогда ведь так не будет: порубят, так совсем. Еще он знал, что до старости ему все-таки не дожить, на бережку не сидеть. Что думал атаман? Последнее время — особенно как возвращались из Персии, с моря, — неотступно гвоздила его одна мысль: не начать ли большую войну с боярами. Мысль эту засадил ему Серега Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: «Разок тряхануть их, пропахать черту, и чтоб они ее век знали: чтоб ни одна гадина эту черту не заступала». Степан ничего не сказал тогда, внимательно посмотрел на Серегу… Его поразила эта мысль, простая и верная. Сереги нету… Но он стоит в глазах: смотрит прямо, как он умел смотреть, и говорит эти свои слова. И с тех пор она уж не отпускала Степана, эта мысль, она жила в нем, беспокоила. С разных боков принимался за нее атаман… Поднимался духом, то готов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова Серегины упали на больное место; Степан, как услышал их, удивился: почему он сам-то не додумался до этого! Ведь это просто, и это — верно; разок тряхануть, втемяшить всем: был вольный Дон, есть вольный Дон и будет вольный — во веки веков. Чтоб даже одна мысль — как-нибудь потеснить казаков, — чтоб одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем больше проникался Степан этой мыслью, тем больше и больше охватывало его — то смятение, то нетерпение, нетерпение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже упустил момент, когда надо было начать… В Астрахани в этот раз почудилось, что — пора, надо немедля открываться… Душа ходуном ходила, разум мутился… Боялся, что упустил, безнадежно, гибло упустил случай: есть оружие, люди отдохнули, стрельцы раскорячились меж властями и богатыми, сильными казаками: бери Астрахань! Бери и двигай вверх по Волге! Но крепкой ночной думой остановил себя, никому не проговорился, как близко он стоял от большой, опасной затеи. Намеками пытал кое-кого, игру со Стырем, выдумал, вникал в души близких… Понял: нет, рано. Это еще не сила, что у него, сила — на Дону, это правда, голод согнал туда большие толпы, вот сила. Он знал, что Корней Яковлев, войсковой атаман, и верхушка с ним тяготятся беглыми, готовы позабыть святой завет — с Дона выдачи нет, — готовы уж и выдавать, чтобы не кормить лишних и не гневить бояр. И пусть, и хорошо: пусть и дальше, и больше кажут себя с этой стороны, пусть все казаки поймут это — тем скорей прильнет к ним эта мысль — о войне. Что войне быть, в этом Степан теперь не сомневался. Сомневался и мучился — как начать. С бухты-барахты тоже не начнешь. Надо, чтоб и все тоже не сомневались. Казаки ждут от него, сами не знают, чего ждут, надо приучить их, что они ждут войны. Конечно, многие шарахнут от него, как от холерного, но охотники будут. Куда они денутся! Дай время, дай, господи, ума и терпения — все будет. Не зря сердце подмывает горячими струями, не зря же он день и ночь думает и думает, всосался в эти думы, не малолеток же, не слабоумный какой… Зря, что ли, все это? Не зря. А про покой можно всласть поразмышлять, коли выдалась такая минута… Когда-то она еще случится? Вспомнил Степан Алену, жену, ухмыльнулся… То все в глаза засматривала, все ждала, трепетала, а то освоилась, откуда стать взялась, хозяйский выгляд обрела, нотку в голосе обрела… Милая баба, родная стала, даже не думалось, что такой родной станет. И Афонька полюбился, пасынок, полукровок… Смышленый парнишка. Степан вдруг догадался, что стосковался по ним. За делами, за гульбой да за думами как-то не до них было, а вспомнил вот — и понял, что стосковался. И невольно опять ухмыльнулся: не знал за собой такого. Ну ладно: пусть. И все-то, наверно, так, все стосковались, только помалкивают. Хорошо, хоть есть по кому тосковать, а то и этого могло не быть. С малолетства на коне, в степи, рука — даже когда не держит — чует саблю. Глаза сомкнутся, вроде забылся, а — покачивает, покачивает — конский скок в крови гудит… Ни речки, ни леска, ни бугорка просто так нету — и не надо, а в голове все: где лучше укрыться, где речку перемахнуть… Окликнут нежданно, дрогнуть еще не успел, а уж рука нож цапнула. Где было про жену, про семью думать. Так уж влез в это воинство, так с головой ушел в походы, в набеги, что и помыслить, и прикинуть свою жизнь иной — никак. А вот — случилась и жена, и семья… Маленько даже смешно, но это хорошо, пускай. Не мешают же. Войне — быть, это уж пропади все пропадом, гори все синим огнем, если ей не быть. Бояре… не сегодня и не вчера накипела к ним ненависть, давно. Одна мысль об этих владыках жгла как огнем, бесила. Какую власть, какую волю на земле взяли! И не перечь им! И не прогневи!.. Только и спасение мужику что — в бег, как от зверей лютых. Да не звери же, люди же, но, видно, не уговаривать, не совестить этих людей, а бить их, пусть сами бегают по лесам и прячутся. Собаки!..

Вдруг на стругах зашумели со всех сторон:

— Конные! Догоняют!..

— Эке! К нам?!.

— Война, хлопцы! Воевода очухался…

Степан вскочил…

Краем высокого берега конных разинцев догоняли с пол сотни каких-то конников. Шли резво; в воздухе за ними оставался и медленно оседал плотный дымок пыли. И шли без опаски, без оглядки, кучно и прямиком. Отсюда не разглядеть было, как одеты всадники.

Никто не понимал, что это могло значить, кто это.

— К берегу! — велел Степан.

Струги свалили влево, устремились к берегу.

Конники — те, что догоняли, и разинцы — сошлись. Но никакой свалки или стычки там не случилось; вместе, те и другие, двинулись к месту, куда подгребали стружки.

Степан, приложив ладонь ко лбу, всматривался.

— Царь передумал, — гадали казаки. — Милость отнял: видно, из Астрахани, с новой грамотой.

— Не, то воевода горилки послал. За шубу…

— Федька, чего такое? — спросил Степан Сукнина. — Как думаешь? Можеть, татары?

— Нет, на татар не похожи… Нет.

— Кто же?

— Даже подумать на кого, не знаю, — размышлял Федор. — Думал, едисаны, — нет, русские. А, похоже, стрельцы!

— Стрельцы, верно, — узнали и еще некоторые.

— Они…

Конные на берегу — большинство — спешились, а двое поскакали как раз к месту, где ткнулся в берег атаманский струг. Спешились тоже и начали спускаться с высокого крутого обрыва вниз, к атаману.

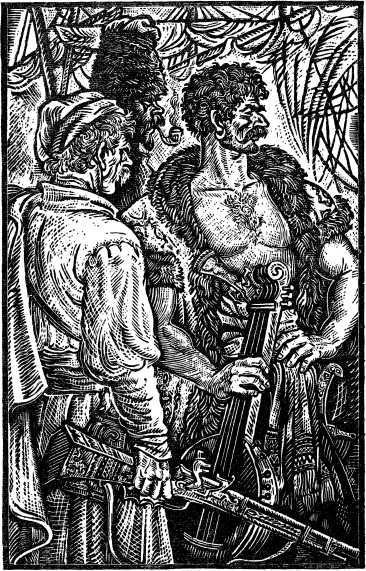

Степан выпрыгнул из струга… Теперь видно было: спускались сотник Ефим Скула и стрелецкий сотник.

— Чего? — нетерпеливо крикнул Степан, когда еще сотники не слезли к берегу.

— Провожатые! — пояснил Ефим, кивнув на стрелецкого сотника. — Воевода отрядил полусотню до Паншина с нами.

— Зачем? — спросил Степан стрельца.

— Здоров, атаман! — приветствовал тот, почему-то весело глядя на Степана. Подошел и подал руку.

— Здоров, коли не шутейно. Коней поразмять? Или как?.. — Степан пожал протянутую руку.

— Прогуляться с вами до Паншина. — Сотник отвечал смело.

Степану поглянулась его смелость и веселость.

— Далеко. Не боитесь? — невольно тоже попал он на веселую ноту. — Или храбрые такие?

Сотник засмеялся:

— Мы смирные…

— Мясники смирные. Я знаю. — Степан нахмурился, пресекая балагурство. — Зачем явились-то?

— Велено нам провожать вас, — серьезно заговорил сотник. — Велено смотреть, чтоб вы дорогой не подговаривали с собой и не манили на Дон людишек разных. И… всякое. Едет с нами жилец Леонтий Плохово. А провожал нас Иван Красулин… — Сотник замолчал, значительно поглядел на Степана… Глянул искоса, опасливо на казачьего сотника и опять на Степана: опять со значением, тайный смысл которого должен был понять атаман. Стрелец потому, видно, и веселился-то, что знал некую общую с атаманом тайну.