Мы разыскали куски старой парусины и устроились на них, чтобы было помягче. С суши тянуло нежным ветерком. Между снастей блестели крупные звёзды.

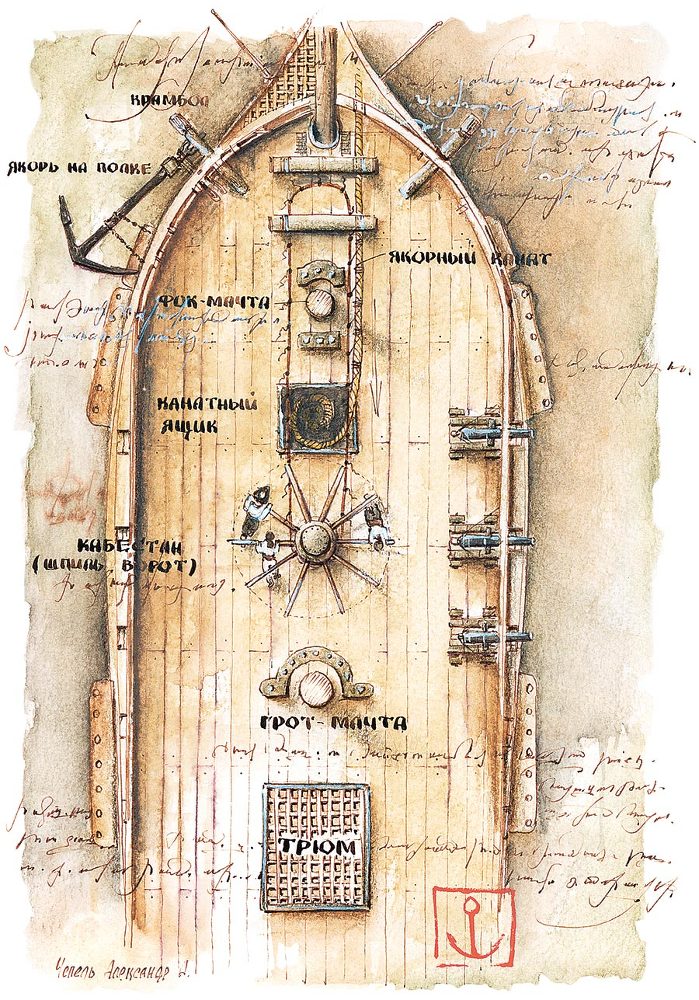

Я думал, что в день отплытия мы гордо поднимем паруса, попрощаемся с портом и выйдем на морской простор. Но всё оказалось не так-то просто. Чтобы отплыть, нужно было для начала поднять якорь, то есть вытащить из воды на белый свет якорный канат. Мы с Франческо прежде не знали, что этот канат такой толстый, что сам не оборачивается вокруг ворота, и, чтобы его выходить, требуется более тонкий конец и уйма времени. В итоге мы ходили и ходили кругом вокруг шпиля, изо всех сил налегая на вымбовки[10] и обливаясь потом. Во время этой работы я начал представлять себе, что чувствуют галерники, которым целыми днями приходится грести без роздыху.

Когда наконец закончили выхаживать тяжеленный канат и закрепили якорь, всё моё тело ныло и гудело, как натянутый штаг[11]. Я посмотрел на свои руки – на них вздулись кровавые мозоли и некоторые уже успели лопнуть. Боцман осмотрел мокрый якорный канат и сказал, что до следующей стоянки его придётся кое-где укрепить – обмотать пенькой и парусиной. На судне вообще ничего не происходит само собой. Верёвки и канаты жёсткие, парусина плотная и упрямая, всё требует внимания, силы, напряжения и сноровки… Чем быстрее это поймёшь, тем лучше.

Вот так, 10 апреля 1691 года, во вторник, в день памяти пророка Иезекииля, началось наше плавание. Когда мы покинули порт, ощутили небольшую килевую качку. Я с тревогой поглядывал на крутые короткие волны, опасаясь морской болезни, но пока вроде бы всё было в порядке.

Первым шёл «Святой Бенедикт», он был больше, нёс двенадцать пушек, а наш «Святой Христофор» – десять. Врать не буду – на первых порах мы с Франческо адски уставали и могли заснуть в любом положении, хоть стоя, дай только возможность. Но выспаться никогда не удавалось. Была куча работы, приходилось отстаивать долгие вахты, да и спать в болтающейся койке оказалось очень неудобно. Только заснёшь, тебя поднимает пронзительный звук боцманской дудки и команда «Пошёл все наверх!», и приходится вскакивать и мчаться на палубу, просыпаясь на ходу. Тех, кто не спешил просыпаться, будили кулаки боцмана.

Время на судне измеряли склянками. Склянка – это песочные часы на полчаса. Считают до восьми склянок, а потом начинают сначала. То есть восемь склянок проходит за четыре часа. Когда очередные полчаса истекают, вахтенный переворачивает склянку и отбивает в колокол столько ударов, сколько прошло склянок. Стало быть, восемь утра – это восемь склянок, восемь тридцать – это одна, и так далее, до полудня. В полдень отбивают три троекратных удара – бьют рынду – и начинают считать сначала. Сперва мы с Франческо путались во всём этом, но постепенно привыкли. Привыкли и стороны света называть по-морскому – ост, зюйд, вест, норд[12].

Конечно, новичкам вроде нас и работу поручали соответствующую. Узлы мы пока вязать не умели и снастей не знали, поэтому постановку и уборку парусов нам не доверяли. В этих работах мы были на подхвате – помогали с палубы вытягивать снасти. Но нас понемногу учили самостоятельно управляться с ними и вязать простые узлы.

Каждое утро на рассвете нам приходилось откачивать помпой воду, накопившуюся за ночь в трюме. Противно было, конечно, вставать в эту жижу босыми ногами – какой в ней только нечисти не водилось, и воняла она, как вода в заболоченной канаве, если её потревожить. Но куда денешься? Зато после этого наверху, даже в кубрике, воздух казался приятным и свежим. Ещё мы чинили канаты. На судне уйма всевозможных канатов и верёвок, и все они требуют заботы и ремонта. Это занятие даже нравилось бы мне, если бы от него так не болели руки. С тех пор как я поступил в матросы, мои ладони всегда были ободраны о жёсткие снасти.

Ну и, ясное дело, каждый день начинался с того, что мы наводили чистоту на палубе. За этим следили строго, так что палуба была много чище нас самих. Пресной воды едва хватало на еду и питьё, поэтому о том, чтобы тратить её ещё и на мытьё, даже речи не шло. Если кто-то хотел мыться, брал морскую воду. Да и спали мы не раздеваясь, чтобы в любой момент, не теряя времени, выбежать наверх по команде.

Да, к разговору о еде: я ещё не рассказал вам про нашего кока Абеля. Когда он в первый раз вылез из камбуза, мы с Франческо даже остановились от неожиданности: Абель был негр, чёрный как смола, высоченного роста, с широкими плечами и таким выражением лица, что, командуй он абордажной командой, победа точно была бы за нами. Как я узнал позже, Абель поступил на «Святой Христофор» давным-давно на Ямайке, а в коки попал, когда в схватке с пиратами потерял ступню, защищая нашего капитана Доннера. Для офицеров и пассажиров Абель готовил вроде бы неплохо, а для нас, матросов, делал всегда одно и то же блюдо – похлёбку из солонины, фасоли, крупы и чего придётся. Выглядела эта бурда не то чтобы аппетитно, да и вообще смотреть на неё не стоило, лучше было есть с закрытыми глазами, потому что в ней попадались червяки, а иной раз и вовсе непонятно что. Ребята сердились на Абеля, некоторые даже пытались с ним серьёзно поговорить, но Абель в ответ ругался последними словами, а если его продолжали донимать, просто выталкивал обидчика в шею с камбуза своими здоровенными ручищами. Этим всё и кончалось – сводить с ним счёты никто не решался, потому что капитан его любил.

После рассказов Таддео о суровой морской жизни мы с Франческо боялись, что нас будут наказывать за малейшую провинность, что нам будет постоянно попадать от боцмана. Боцмана звали Мартин Дюнсте, он был пожилой, сутуловатый и на первый взгляд совсем не казался силачом – но руки у него были железные. Его кулаки пронимали даже самых нечувствительных матросов куда лучше линька[13], с которым он не расставался. Но он был человек сравнительно спокойный и сперва объяснял, чего хочет, а потом уж, если требовалось, применял силу. Как всякий боцман, он не терпел никакого беспорядка на судне. Если замечал плохо закреплённую снасть, сразу свирепел и спрашивал:

– Что это за коровий хвост?! Откуда у тебя руки растут?! – и заставлял тут же, при нём, исправлять ошибку. Если неудачник справлялся, боцман добрел, а если опять всё путал – получал этим самым «коровьим хвостом» по спине или кулаком по уху. Нам с Франческо порой тоже попадало от него, но пока это было терпимо.

Голландцы строго наказывали за опоздания на вахту, и мы старались прибегать первыми по сигналу и вообще не мешкать. Один раз Франческо что-то напутал с узлами, из-за этого заело снасть, когда меняли паруса. В наказание его на несколько часов привязали к стеньге[14]. Погода была свежая, пинас раскачивало, а стеньги на высоте и вовсе ходили ходуном. Франческо там уболтало до зелени. Когда его освободили, он опрометью кинулся к подветренному борту, а потом долго стоял пошатываясь, белый как полотно.

Теперь волны времени уже понемногу стирают, сглаживают память о тех днях и о людях, с которыми мне и Франческо пришлось не просто столкнуться, а жить бок о бок, как в очень тесной, но не очень дружной семье, не имея возможности уйти даже ненадолго. Время обтачивает воспоминания, как море – камни. Только не полностью, не до конца. И сейчас порой воспоминания оживают и начинают болеть, как болели в первом плавании мои ладони, ободранные до крови просоленными снастями…

Я быстро усвоил, что в море нет никакого смысла обращать внимание на усталость, боль и прочие неудобства – здесь от них никуда не деться и они никого не интересуют. Конечно, при такой жизни на меня временами находила тоска. Только поддаваться таким настроениям – последнее дело. Раскиснешь, всё начнёт валиться из рук, и пропадёшь ни за что. Вот уж верно говорят: море сильного любит, а бессильного губит.