Наиболее распространенные методы радиометрического анализа – радиоуглеродный (в пределах 30 000 лет), аргон-аргоновый (40Ar/39Ar), рений-осмиевый (Re/Os), урано-свинцовые (238U/206Pb, 235U/207Pb, 232U/208Pb и 207Pb/206Pb); последние представляют собой совокупность четырех независимых измерений возраста для одного образца. Скепсис к подобному – «абсолютному» – выражению возраста Земли у профанов вызван тем, что они не догадываются о возможностях получения тех же возрастных характеристик сугубо геологическими методами.

Достаточно, например, пересчитать количество осадочных слойков, не любых, конечно, а таких, которые формируются в течение года. Например, слои льда – это тоже горная порода (равно как и вода) в ледяных щитах Гренландии и Восточной Антарктиды. Последний позволяет нам заглянуть в прошлое на 160 000 лет (толщина ледяного панциря достигает здесь 2000 м). А благодаря пузырькам и «пыли» (тонким минеральным частицам), вмороженным в каждом слое, можно подробно узнать, каков был состав воздуха в те годы, какие преобладали температуры на поверхности планеты и откуда дули ветры.

Ленточные глины, а также их уплотненные аналоги – варвиты (от швед. varv – слой), образующиеся в озерах и в некоторых морях, позволяют «копнуть» еще глубже – на миллионы лет. Эти осадочные горные породы образуются благодаря ежегодному чередованию весенне-летнего и осенне-зимнего слойков от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров толщиной. (Далее вместо выражения «толщина» будет использоваться геологический эквивалент этой размерной характеристики – «мощность».) Весенне-летний слой осадка – обычно грубозернистый, светлый и содержит множество легко различимых скелетиков планктонных организмов (в этот сезон снос с суши усиливается, а жизнь во всех ее проявлениях процветает и расцветает), а осенне-зимний – тонкий и темный (сноса почти нет, лишь медленно оседает взвесь, а органика разрушается и уплотняется). Примерно также археологи подсчитывают годовые кольца у деревьев, чтобы получить дендрохронологические датировки. Правда, возраст отдельного дерева редко превышает первые тысячелетия, а варвиты образуют толщи в сотни метров, где число слойков доходит до нескольких миллионов. Чтобы получить хронологию Новгорода Великого, нужно создать дендрохронологическую шкалу всех наслоений его деревянных мостовых, а затем привязать к этой шкале прочие археологические находки (монеты, печати, берестяные грамоты). Чтобы выстроить хронологию Земли, можно точно так же переходить от одной толщи варвитов (геологического разреза) к другой, более древней…

Расчет возраста отложений по ленточным глинам (варвохронология) тоже имеет столетнюю историю: впервые возможности метода были показаны шведским геологом Герхардом Якобом де Геером на 11-й сессии Международного геологического конгресса, состоявшейся в Стокгольме в 1910 г. Просто радиометрическое датирование оказалось удобнее и дешевле (в том числе и радиоуглеродный метод в археологии вместо утомительного дендрохронологического). Точно так же, чтобы узнать, сколько страниц в этой книге, можно взглянуть на цифру, указанную на последней из них, а особо недоверчивые могут пересчитать все страницы. А если бы их было 4 млрд?

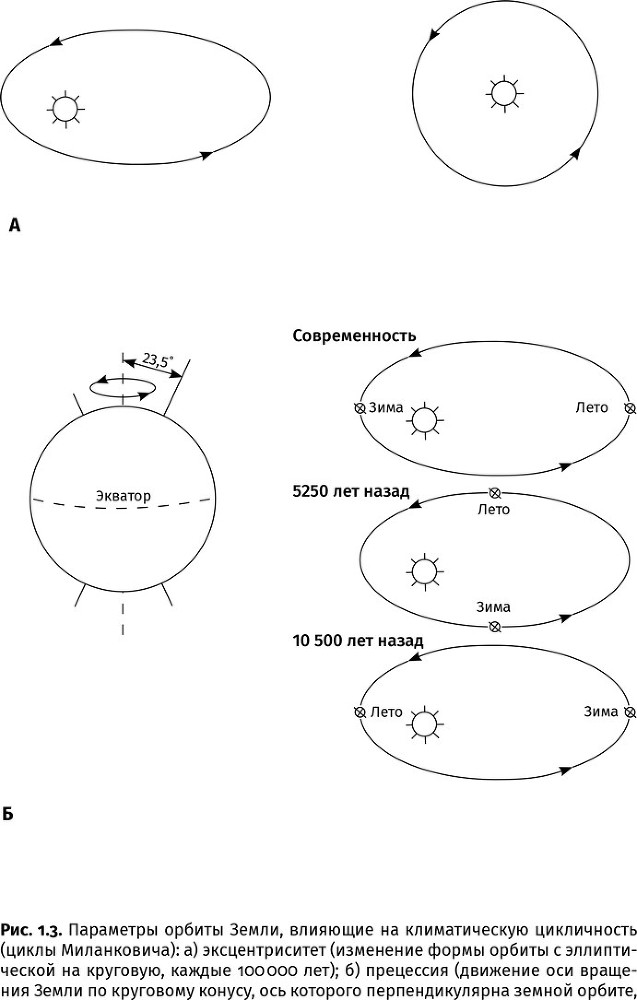

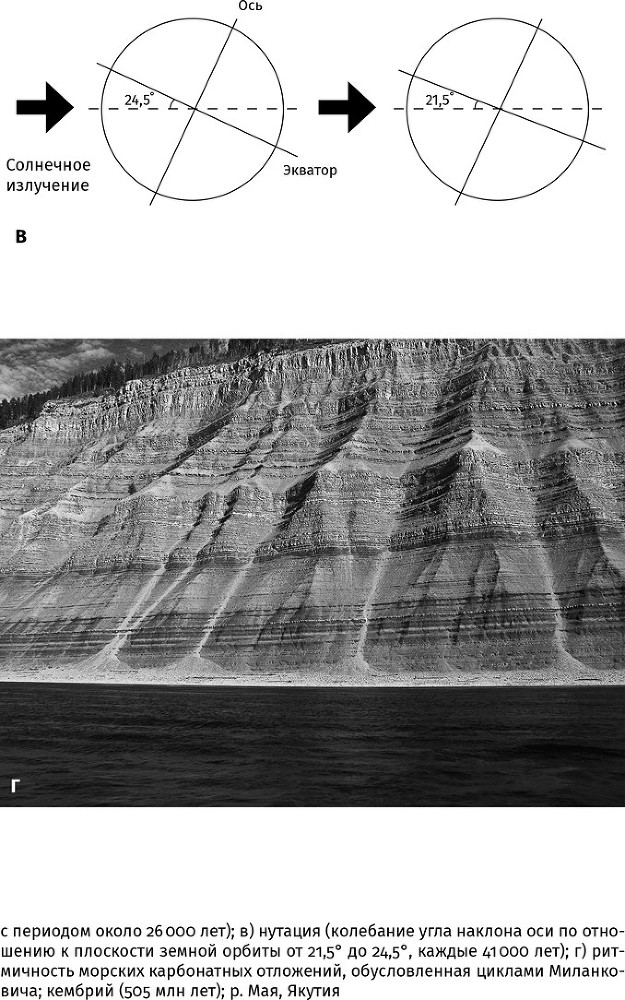

Когда же требуется узнать время, за которое сформировалась та или иная толща осадков, прибегают к варвохронологии или циклостратиграфии. Последний метод основан на выявлении повторяющихся ритмов в осадочных отложениях, связанных с периодичностью климатических колебаний. Связь такой периодичности с орбитальными циклами в Солнечной системе, где взаимное притяжение планет и крупных спутников искажает правильность орбит, предначертанную законами Кеплера – Ньютона, установил югославский физик Милутин Миланкович. Эти орбитальные циклы включают прецессию (примерно каждые 26 000 лет земная ось описывает коническую фигуру), нутацию (каждые 41 000 лет колеблется угол наклона оси к плоскости земной орбиты) и эксцентриситет – изменение формы орбиты с эллиптической на круговую и обратно, но в плоскости, перпендикулярной прежней, и снова на круговую каждые 400 000 лет (полный цикл) (рис. 1.3а – г).

Эти смены орбитальных конфигураций приводят к тому, что через строго определенное количество лет планета оказывается то ближе к Солнцу тем или иным полушарием (прецессия и нутация) или вся целиком (эксцентриситет), то дальше от светила. В первом случае она получает несколько больше тепла, во втором – охлаждается. При наступлении теплой эпохи с обильными осадками в карбонатных породах накапливается больше частиц тяжелых минералов. Очевидно, сосчитать бесконечное число почти невидимых, пылевой размерности кусочков минералов во всех осадочных слойках нереально. Но можно определить величину магнитной восприимчивости каждого из них, которая зависит от содержания окислов железа, обладающих магнитными свойствами, построить магнитную спектрограмму и выявить число орбитальных циклов, в течение которых и накопились данные отложения.

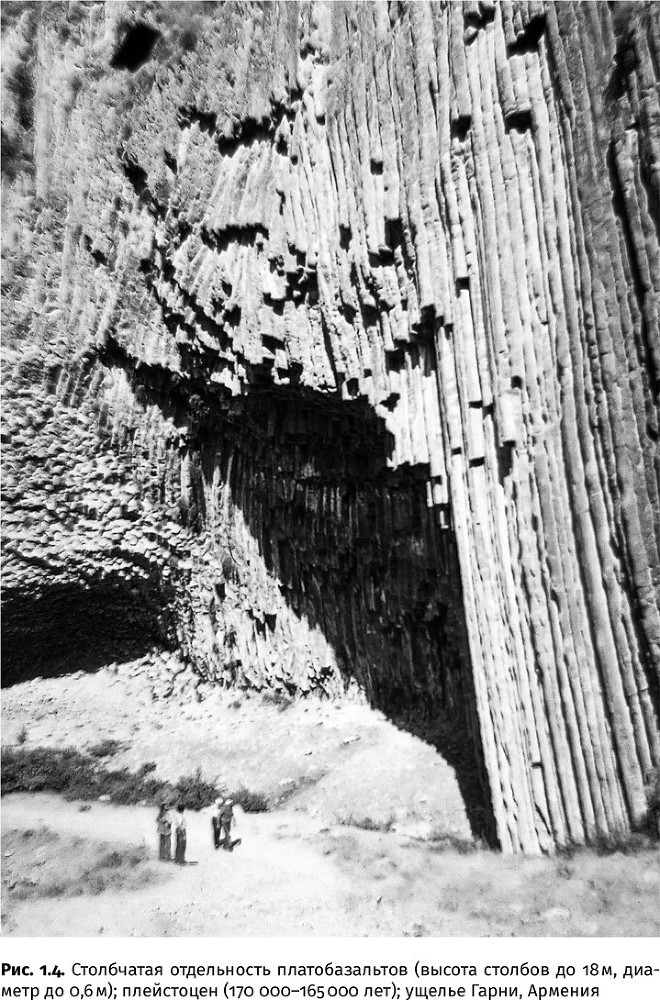

Есть и другие сугубо геологические методы расчета возраста отложений горных пород и отдельных геологических объектов. Например, вулканические конусы базальтовых вулканов благодаря периодическим напластованиям застывших потоков лавы растут со скоростью около метра за столетие (рис. 1.4).

Зная, что высочайшая гора на Земле Мауна-Кеа (остров Гавайи) возвышается над ее поверхностью на 10 200 м (из них на 4205 м – над уровнем океана в виде острова), можно определить, что этому вулкану стукнуло более миллиона лет. Тот же возраст получаем, датируя самые древние базальты этой горы радиометрическими методами. Базальтовая лава вообще очень благодатный материал. Поскольку новообразование базальтовых слоев в срединно-океанических хребтах связано с расширением океанов, по этим горным породам можно определить и возраст самых крупных планетарных водоемов. Так, Атлантическому океану исполнилось примерно 150 млн лет. Проверить датировку можно, используя данные высокоточных приемных устройств, расположенных на разных континентах и многократно замеряющих по атомным часам время прохождения спутниковых радиосигналов или лазерных лучей, отраженных от Луны и космических аппаратов (или просто данные GPS – глобальной системы определения координат). Согласно таким замерам скорость расширения Атлантики, скажем, между Северной Африкой и югом Северной Америки – 0,025 м в год. Разделим ширину океана между этими точками – 3 700 000 м – на данную величину и убедимся, что Атлантический океан родился 148 млн лет назад. (Возможно, именно в эту пятницу.) На небольших участках Атлантического океана возраст коры достигает 195 млн лет – она древнее, чем тихоокеанские плиты.

Глава 2

Как подвинуть Африку?

Океанические и тем более морские чаши постоянно меняют свои очертания. Когда не было современных океанов, существовали иные, ныне «вымершие»: Уральский на месте Уральских гор – более 320 млн лет назад, Япет на месте Аппалачей – свыше 450 млн лет назад. В этих горах навечно впаяны останцы прежних срединно-океанических хребтов – древние базальты, превратившиеся со временем в зеленокаменные комплексы – офиолиты. Типичная для такого комплекса горная порода офиолит (от греч. όφις – змея и λίθος – камень) известна среди уральских умельцев-камнерезов как змеевик из-за травянисто-зеленого цвета и чешуйчатой структуры.

Причиной грандиозных изменений лика Земли является тектоника литосферных плит. Тектоника (от греч. τέκτων – строитель, художник или τεκτονικός – искусный в строительном деле) – это, собственно, и есть строительство литосферы (от греч. λίθος – камень и σφαϊρα – оболочка) из отдельных блоков – плит. Последние состоят из твердой земной коры (совокупности осадочных, магматических и метаморфических горных пород) и подстилающих ее верхних слоев мантии, имеющих сходный химический состав. Скользят плиты, поднимаются и опускаются по вязкому и разуплотненному прослою верхней мантии – астеносфере (от греч. α – не, σφήν – клин и σφαϊρα – оболочка). Континентальная кора легче океанической (менее плотная), поэтому материки, образующие ядра континентальных литосферных плит, возвышаются над ложем океана и в областях столкновения этих плит с океаническими остаются «на плаву». Наоборот, более тяжелые океанические плиты подныривают под них, уходя в глубоководные желоба, подобные Курило-Камчатскому и Марианскому, и еще на 600–700 км дальше, пока полностью не расплавятся. Этот процесс называется субдукцией (от лат. sub – под и ductio – увод, отведение). Столкновение циклопических структур происходит с выделением огромного количества энергии, что выражается в формировании гигантских вулканических очагов, таких как Тихоокеанское вулканическое кольцо, включающее Анды, Кордильеры, Камчатку, Курильскую островную дугу, Японию и Новую Зеландию. Движение тихоокеанских плит в сторону континентальных на периферии океана обусловлено постоянным ростом подводного хребта, известного как Восточно-Тихоокеанское поднятие, за счет образования все новых слоев океанической коры в продольных глубоководных расселинах хребта – рифтах (от англ. rift – трещина, щель) в зоне подъема к поверхности горячих мантийных конвективных потоков. (Тысячекилометровый разлом Сан-Андреас в Калифорнии, прославленный многими блокбастерами и землетрясениями, тоже относится к тихоокеанскому рифту, хотя вклинивается в сушу.) Кора образуется из базальтовой лавы, которая, застывая вдоль рифтовой расселины, способствует раздвижению океанических плит. Это явление называется «спрединг» (от англ. spread – расширять). Атлантический океан, продолжением которого является Северный Ледовитый, ведет себя вроде бы более спокойно: никаких вулканических арок на периферии нет. Но спрединг происходит и там – вдоль хребтов Срединно-Атлантического и Рейкьянес. Только движутся здесь океанические плиты вместе с ближайшими континентами. Поскольку сам океан имеет S-образную конфигурацию, южная часть его хребта, раздвигаясь, толкает на север Африку, а северная – ей навстречу Европу. Там, где материки упираются друг в друга, происходит коллизия (от англ. collision – столкновение) континентальных плит, и, словно при ударе друг о друга гигантских льдин, начинается «торошение» – растут горные хребты, подобные Альпийскому поясу от Пиренеев до Кавказа с вулканами и сопутствующими периодическими землетрясениями. Так как вдоль срединно-океанических хребтов, а также вдоль любых рифтов литосферные плиты расходятся, а на границе континентов или разных плит сходятся, первый тип границ называется дивергентным, а второй – конвергентным.