Теория литосферных плит, верность которой доказывается не только наблюдением за вышеназванными геологическими явлениями, но и замерами движений плит благодаря спутниковому и наземному мониторингу, объясняет, почему на дне океанов бессмысленно искать самые древние отложения. Их и не нашли, несмотря на тысячи скважин, заложенных по проекту глубоководного бурения с корабля «Гломар Челленджер» и международной программе бурения океанического дна начиная с 1968 г. А вот на континентах, хотя и они претерпели существенные изменения, кое-что осталось. По большей части это кое-что – тоже морские отложения, поскольку материковый шельф является частью континентов, а порой целые материки «тонули», покрываясь на десятки миллионов лет обширными мелководными эпиконтинентальными морями, аналогов которых нет в современном мире. И это явление было обусловлено тектоникой литосферных плит, поскольку с ростом океанических хребтов огромные объемы воды выталкиваются из океанических чаш на сушу. Данный процесс называется тектоноэвстазией (от «тектоника» и греч. εΰ – совершенно, στάσις – стояние). Обусловленный тектоноэвстазией подъем уровня моря – на сотни метров – на порядок превышает рост уровня моря в результате таяния ледниковых шапок (гляциоэвстазия от лат. glacies – лед и эвстазия) – не более нескольких десятков метров. К слову, поскольку гигантские ледяные щиты Северной Америки и Европы растаяли около 12 000 лет назад, дальнейшее потепление к заметному повышению уровня моря уже не приведет. Впрочем, для исчезновения под волнами океана Нидерландов, Дании и Северной Сибири, наиболее богатой нефтегазовыми месторождениями части России, и этого будет достаточно.

Нас, однако, сейчас интересует не то, что исчезнет, а то, что осталось. Даже простые расчеты показывают: чем древнее земные породы, тем меньшие площади они должны занимать. Ведь любые горные хребты, будь то все еще величественный, но далеко не высотный Урал или Казахский мелкосопочник, когда-то вздымались Андами и Гималаями. Если мы, к примеру, возьмем горный кряж высотой 5 км и площадью 25 км2 (условный квадрат 5 × 5 км), то общий объем горных пород в нем составит 125 км3. Любой, бывавший в горах, легко представит, что кряж прорезают ручьи и реки, что мороз и жара, а также деятельность самых разных организмов – от невидимых глазу бактерий и одноклеточных грибов до лишайников и кустарников – со временем превращают самые прочные скалы в труху курумов и речных наносов. И все это измельчается и перемещается все дальше и дальше от кряжа. Такое преобразование горных пород на поверхности планеты за счет физико-химических и биохимических процессов называется выветриванием. Если с нашего условного кряжа стекают пять горных речек, способных унести десятую часть кубометра горных пород в день каждая (далеко не самые бурные потоки), то за год они размоют около 180 м3. Значит, чтобы сровнять весь горный кряж с землей, живым и неживым силам природы понадобится не более 700 млн лет. (Кстати, именно так пытался определить возраст Земли английский геолог и биолог Чарлз Дарвин, избрав для расчетов мощность меловых утесов на юго-востоке Англии.) Так что чем древнее отложения, тем меньше от них остается в результате выветривания.

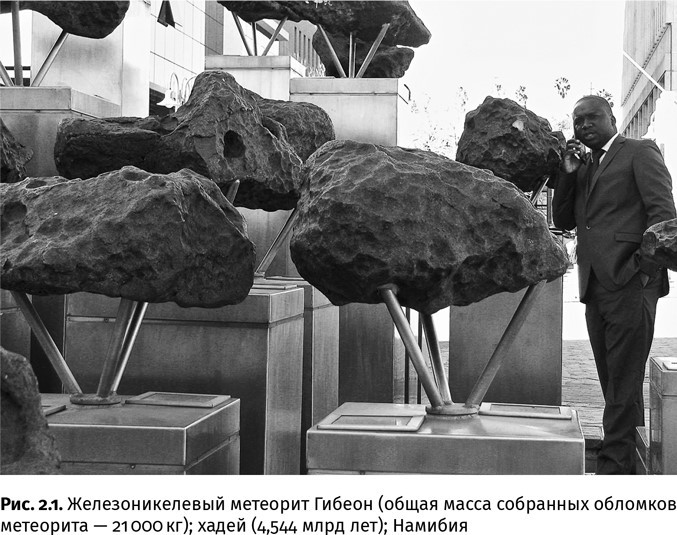

Еще более действенны процессы, связанные с тектоникой плит, – субдукция и гранитный метаморфизм в зоне коллизии. Ведь и сами материки вместе с шельфами не всегда были такими, как сейчас. Осталось ли вообще что-нибудь от древнейших отложений? Да, осталось. Хотя при возрасте Земли 4,567 млрд лет от ее горных пород возрастом свыше 4,03 млрд лет не сохранилось ничего, кроме жалких крох: переотложенных в более молодых осадках обломков кристаллов циркона (ZrSiO4) – одного из самых устойчивых минералов – возрастом 4,2 и 4,4 млрд лет на кратоне Йилгарн (Западная Австралия). И даже эти крохи способны кое-что прояснить благодаря захваченным ими в момент кристаллизации частицам других минералов: например, наличие у планеты той поры земной коры, жидкой водной оболочки, где кристаллы сформировались, и магнитосферы. Данные о древнейшей водной оболочке особенно ценны, поскольку от нее не уцелело больше ничего: она полностью испарилась и развеялась в космосе во время мощных метеоритных бомбардировок, которым планеты земной группы подверглись 4,0–3,8 млрд лет назад. К этому интервалу приурочено большинство лунных и марсианских кратеров; земные же поглощены тектоническими процессами. (Появились сведения об обнаружении в зеленокаменном поясе Нуввуагиттук на Канадском щите – на северо-западе полуострова Лабрадор – связанных с гидротермами морских отложений возрастом 3,77–4,28 млрд лет и даже о следах бактериальной жизнедеятельности в них. Однако эти находки и их датировка требуют дальнейшего всестороннего изучения.) В результате всевозможных и непрекращающихся преобразований земных слоев 80 % из них имеет возраст менее 200 млн лет, а вот на Луне, где процесс тектоники плит не пошел, те же 80 % представлены горными породами древнее 4 млрд лет. Поэтому, чтобы заглянуть глубже, придется слетать на Луну и привезти образцы оттуда, благо это уже сделали в 1960–1970-е гг. бесстрашные американские астронавты и хитроумные советские спускаемые аппараты: возраст древнейших лунных пород оказался 4,417 млрд лет (отдельных кристаллов – до 4,51 млрд лет). Некоторые включения минералов в метеоритах, найденных на Земле, но представляющих собой остатки протопланетного вещества, могут быть и постарше нашей планеты – до 4,568 млрд лет (время образования Солнечной системы) (рис. 2.1). Утерянная глава каменной летописи Земли – 4,568–4,0 млрд лет – называется хадейским эоном (от греч. γάϊος – подземный мир).

Дальше речь пойдет исключительно о геологической истории Земли – о том огромном временном интервале (4 млрд лет), события которого можно восстановить с помощью седиментологических, геохимических, палеонтологических и других методов, применяемых в науках о Земле.

Уцелевшая, «первоначальная», летопись начинается с архейского эона (от греч. άρχαιος – первоначальный, древний). Архейские «материки», по площади больше напоминавшие крупные современные острова, ныне вкраплены в различные континенты, где выходят на поверхность в виде древних щитов. А щиты состоят в основном из метаморфических (измененных, местами довольно сильно) горных пород, подобных гнейсам и гранитам (рис. 1.1). Геологи, геохимики и палеонтологи, правда, и среди этих клочков умудряются высмотреть наименее покореженные временем и тектоническими процессами останцы. К ним и приковано внимание ученого мира, особенно к древнейшим комплексам Акаста на северо-западе Канады (4,03 млрд лет), Исуа и Акилия на западе Гренландии (>3,8 млрд лет) и более молодым областям Канадско-Гренландского, или Канадского, щита, кратонам Йилгарн и Пилбара (3,6 млрд лет) в северо-западной части Австралийского щита, зеленокаменному поясу Барбертон (3,5 млрд лет) и кратонам Зимбабве и Каапвааль (3,6 млрд лет) на Южно-Африканском щите, и Фенноскандинавскому щиту, охватывающему Скандинавию, Финляндию, Карелию и Кольский полуостров (3,5 млрд лет) (рис. 2.2). Кратоны (от греч. κρατΰνω – укреплять) – это самые древние стабильные участки коры, которые условно можно считать протоконтинентами.

Интересной геологической особенностью протоконтинентов являлось то, что они состояли из фрагментов океанической и континентальной коры. Иначе говоря, механизм тектоники плит уже был запущен. Не вдаваясь в подробности глубинного движителя этого механизма (процессы в мантии и ядре Земли), следует отметить, что необходимым условием его запуска является дифференциация коры на относительно тяжелую и плотную океаническую (2900 кг/м3) и легкую континентальную (2500–2700 кг/м3). В геологии их также именуют «темной» и «светлой» – по цвету основных породообразующих минералов. Океаническая кора по большей части состоит из темно-зеленых и иссиня-черных минералов, богатых магнием, железом и кремнием, – пироксенов (Ca,Na,Mg,Fe2+)(Mg,Fe3+,Al)Si2O6, оливинов (Mg,Fe)2SiO4, основных плагиоклазов (Na,Ca,)Al(Si,Al)Si2O8, а континентальная – из серых, белых и красноватых кремний- и алюминийсодержащих силикатов (таких как кварц – SiO2, калиевый полевой шпат – KAlSi3O8, альбитовый плагиоклаз – NaAlSi3O8). Отсюда и другое название этих главных минеральных комплексов: мафический (аббревиатура от лат. magnesium – магний, ferrum – железо и суффикс ic) и фельзитовый (от лат. ferrum – железо, alumen – квасцы, silex – кремень и тот же суффикс). Анализ распределения этих минералов в магматических источниках, земных слоях разного возраста и космических телах, включая астероиды, показывает, что «темная материя» здесь первична, а «светлая» – результат ее дифференциации, преобразования в недрах и на поверхности Земли.