Эта непоколебимая вера в половой отбор как единственную движущую силу становления эксцессивных структур ведет Давиташвили к резкому отрицанию каких-либо иных эволюционных сил, действующих в этом направлении. В частности, он категорически противится достаточно продуктивному взгляду, согласно которому при увеличении размеров тела возможен непропорциональный рост тех или иных нефункциональных структур. «Биологу-дарвинисту – пишет он, – не могут не внушать сомнения предполагаемые Дж. Гекели, А. Гершем, Дж. Г. Симпсоном и другими загадочные «потенциальности» признаков и органов, абсолютно никак не выраженные у предков, но автоматически «актуализирующиеся» у потомков как неизбежный побочный результат увеличения тела до какого-то критического предела. Как могли возникнуть такие «потенциальности»? Согласно взглядам поборников аллометрии, «потенциальность» определенных признаков и органов может сохраняться на протяжении геологических веков где-то в таинственных недрах “вещества наследственности”. Эти подозрительные, как бы спящие в “зародышевой плазме”[13], признаки не особенно сильно отличаются от аристогенов, на которых Осборн строил свою теорию аристогенеза…» (там же: 459–460).

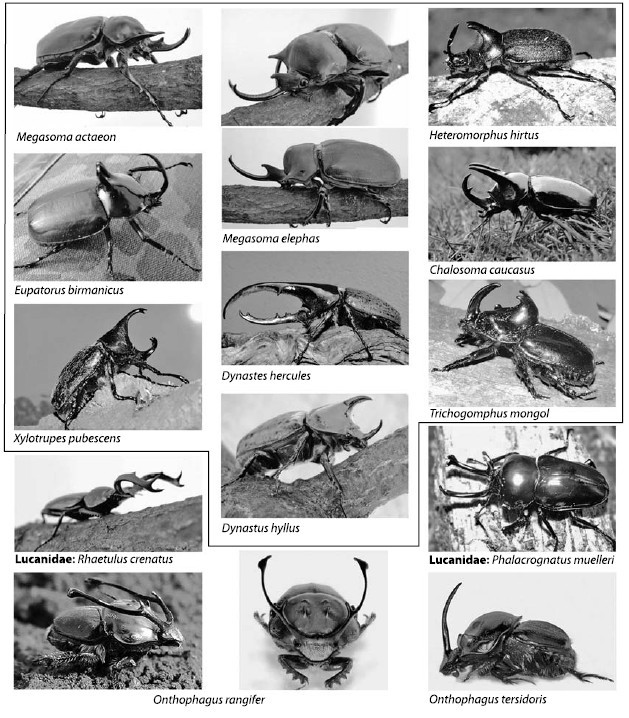

Между тем, сегодня явление аллометрического роста достоверно показано для множества видов животных, и в том числе жесткокрылых, самцы которых по характеру развития головных хитиновых выростов дают абсолютную параллель цератопсиям и прочим рогатым динозаврам (рис. 2). Процитирую в этой связи мнение одного из исследователей, серьезно занятого этой проблемой. «Множество функциональных гипотез, – пишет он, – было предложено для объяснения эволюции аллометрии в аспекте размерного полового диморфизма. Большинство из них опиралось на идеи полового отбора среди самцов и отбора на репродуктивный потенциал (reproductive selection) у самок. Среди них гипотеза, согласно которой аллометрия развивается в эволюции в силу отбора на корреляцию в свойствах полов, представляется наиболее перспективной моделью общего характера, которая подлежит дальнейшей проверке» (Fairbaim, 1997). Эта тема будет обсуждена в деталях далее, в главе 3.

Рис. 2. Разнообразие головных выростов у рогатых жуков семейств Scarabaeidae (подсемейство Dynastinae – в рамке) и Lucanidae.

Фото: Т. Libich (http://www.goliaphus.com/it/it-trichogomphus-mongol.html)

Формальные модели эволюции как «доказательство» справедливости идеи полового отбора. На той стадии обсуждения весомости гипотезы полового отбора, которую я рассматривал до сих пор, оппоненты идеи полового отбора пытались опираться на оценку событий, реально происходящих в природе. Другое дело, что их аргументация была крайне несовершенна, в силу отсутствия полноценных знаний о поведении животных в природе. Весомые эмпирические данные начали накапливаться лишь ближе к середине XX века – на основе возникшей в 1930-х гг. и набиравшей силу этологической теории.

Любопытно, что на протяжении нескольких десятилетий расцвета исследований этого направления (Панов, 2005) тема полового отбора не привлекала к себе ни малейшего внимания – до такой степени, что само словосочетание отсутствовало в лексиконе специалистов в этой области[14]. Интересы этологов были сосредоточены на теме эволюции сигнального поведения и некоторых примыкающих к ней проблем, таких, например, как роль этологической изоляции в видообразовании (Панов, 1978/2009, 1989а; Panov, 2012б).

Ситуация начала стремительно меняться в 1980-х гг. К этому времени широкое распространение получили формальные генетические модели эволюции, которые завораживали полевых зоологов своей кажущейся объяснительной силой. Вот как воспринимали это интеллектуальное новшество люди, далекие от попыток критически оценить поверхностный характер такого рода алгебраических построений. «Наше понимание эволюции и адаптивных аспектов брачного поведения (mating behavior) животных разительным образом улучшилось в последние годы – после того как удалось прояснить понимание процесса полового отбора и его последствий… Рональд Фишер (1930) указал, что для того, чтобы этот процесс начал действовать (in order to have begun in the first place) необходимы некоторые выгоды для тех самок, которые выбирают в качестве своих половых партнеров самцов с некими определенными качествами. Он утверждает, что такие качества, принимаемые самкой в учет при поисках партнера, должны коррелировать с высоким качеством генов данного самца или успешностью его вклада в выращивание ее потоков. Несколько позже Роберт Трайверс (Trivers, 1972) объяснил, что самки предположительно более избирательны, по сравнению с самцами, поскольку их вклад в каждого из ее потомков выше, чем вклад самцов, так что она может понести большие потери, спариваясь с самцом невысокого качества. Иными словами, репродуктивный успех самки можно рассматривать как лимитированный не числом ее копуляций, а способностью заложить основу для воспроизведения и выращивания своего потомства. Или, точнее, не столь важно, сколько раз самка будет спариваться, сколь велико количество гамет, продуцируемое ей. Что касается самцов, то они будут охотно спариваться с любой рецептивной самкой» (Rotowski, 1984).

Хочется принести извинение читателям за пересказ столь пространной цитаты, из которой очевидным образом следует, что излагаемые в ней построения столь же беспомощны в объяснении «полового отбора», как и сама эта идея. Приходится лишь диву даваться, насколько далеко простирается доверчивость зоолога-эмпирика к такого рода отвлеченным рассуждениям, не выходящим, по сути дела, за рамки обыденного здравого смысла, по принципу: «Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным». Вот что пишет в отношении моделей, подобных тем, о которых здесь идет речь, А.А. Любищев (1982). «Количественная теория естественного отбора хотя и развивается (Р. Фишер, С. Райт и др.), но никак не является доказательством теории естественного отбора». В комментарии к этой фразе редакторы данного труда пишут: «К сожалению, А.А. Любищев не развил эту мысль подробнее. По-видимому, он видел в математических моделях отбора не исследование фактической работоспособности механизма отбора малых случайных вариаций, но лишь иллюстрацию априорных убеждений, которые авторы моделей не пытаются анализировать» (Мейен, Чайковский, 1982). Каждому мыслящему биологу должно быть совершенно очевидно, что подобного рода отвлеченные модели не в состоянии объяснить ход столь сложных процессов, каковыми представляются становление и поступательное развитие структур, выступающих в качестве вторичных половых признаков – до достижения ими таких экстравагантных форм, какие мы видим, например, в оперении самца павлина.

Тем не менее, слепая вера зоологов-эмпириков в непогрешимость классиков, в особенности Р. Фишера, возродившего ушедшую было в историю идею полового отбора, незамедлительно сыграла свою роль. Начиная с 1980-х гг. мало у кого в западном научном сообществе осталось сомнение в том, что половой отбор есть неоспоримый факт, и что эти взгляды не требуют никаких дальнейших доказательств. После того, как через 10 лет после опубликования цитированной выше статьи Ротовски вышла в свет сводка М. Андерссона «Половой отбор» (Andersson, 1994), это понятие стало одной из наиболее значимых составных частей современной адаптационистской парадигмы.

«Изучение полового отбора, – пишет автор этой книги, – находится сегодня во взрывной стадии: почти каждую неделю публикуются новые захватывающие (exciting) результаты. Сейчас стало ясно, что половой отбор – это важный эволюционный агент с далеко идущими следствиями для понимания морфологии, поведения, систем спаривания и эволюции жизненных стратегий [животных], возможно даже структуры биологических сообществ, поскольку половой отбор может воздействовать на видообразование и вымирание видов» (Andersson, 1994: XV; курсив мой – Е.П.).