Ее лицо – рельеф лунного света в полумраке отдела, глаза – два бездонных провала, и я соскальзываю в них по дугам бровей и пытаюсь схватиться хоть за краешек рассуждений: «Это просто игра света и тьмы… тьмы и света», – но уже не разберу, то ли голова пошла кругом, то ли весь мир закружился, как в омуте, и не ясно: тону, захлебнулся, вдохнув легкий дурман из стакана? Только последней агонией разум: «Странно, ее глаза такие темные-темные, как выпавшие ягоды из грозди, отмытые теплым летним дождем от дымки налета. Я вижу в них вкус! Тягучий, сладкий сок…».

Эти глаза вбирают меня целиком, и кажется, что я из них никогда не вернусь, но тут на звон посуды и гул стола, закрывая весь проем двери, тенью грозовой тучи появляется огромный мужик. Застольный треп как срезало. Оглушив, тишина всех вернула на землю, а взвизгнувший под его тяжестью хлипкий стул подействовал как нашатырь. Сергеич молча придвинул к нему стакан, налил до краев. Тот приговорил его в двух звучных глотках, неубедительно коротко выдохнул, больше по привычке, чем по необходимости. Замер, погрузив взгляд сквозь нас в никуда, но все почувствовали тяжесть этого взгляда, словно каждому опустил на плечи по свинцовому поясу из водолазного снаряжения. Была отмерена еще такая же доза, после которой, видать, ему полегчало. Осунулся, плечи поникли. Шеф и Костя отработанно подхватили его под руки и с трудом сопроводили на веранду, в темноте которой на сваленных в углу палатках и спальниках я не заметил спящих водолазов, когда пришел.

– Это Володя. Старший. Его меньше, чем дуплет, не берет, – шепотом поведал Женька. Тут я обнаружил, что моя смутительница исчезла из-за стола. Поинтересовался, что за подруга сидела напротив?

– А черт ее знает. Наверное, Андрюха, как всегда, подцепил, шатаясь по городищу. Сильна, пьет наравне со всеми, и хоть бы хны. Слушай, наливай! Как представлю, что они там в Новороссийске делали, так трезвею влет! И вот уже три дня в таком режиме.

Мне мой режим тоже неясен, пил непонятно что, протрезвел или вовсе не пьянел? Пробую разобраться, чокнувшись с Женькой, и пью как первую, маленькими глотками. Но чуть не задохнулся – чистая водка, да кажется крепче обычной! Внутри полыхнуло, как положено, и поползло к голове с дикой догадкой: «Это оттого, что ее нет за столом! Оттого, что не вижу ее виноградно-черных глаз! Хм. Чушь, конечно!» – но наливаю быстренько вдогонку, подношу к губам, и в этот момент вижу ее в дверях, лоб, словно от боли, морщинит, из-под него выпучилось короткой фразой: «Ну, что ж Вы делаете, сударь! Хватит!».

Хмель, не успев толком пробраться к голове, сгинул, как не бывало, а из стакана в нос потянуло все тем же липким ягодным духом, и он уже бесит: «Зачем только пил?! Да кто она такая?! В конце концов, кто дал ей право мной командовать, сколько пить, а тем более – не пьянеть?!». Наверное, ужасно смешон своей мальчишеской вспыльчивостью, но ничего не могу с собой поделать. Играю, ей назло, в пьяную развязность. Избегая глаз, с пошловатым откровением разглядываю с головы до ног, но чем глубже вдаюсь в детали, тем больше увязаю в их нелепостях.

Такое ощущение, будто она натянула на себя все, что подвернулось под руку, и это все чужое. Джемпер с чужого плеча, джинсы с чужого бедра. Первый непомерно велик, вторые настолько малы, что непонятно, как она умудрилась втереться в их потертую бледность, до смешного коротки и заканчиваются как-то несуразно на икрах. Ее пропорции изысканно-уравновешенны, там нечего скрывать и незачем подчеркивать. Можно надеть все, что угодно, но воображение будет рисовать почему-то роскошное платье, глубокий вырез, вычерченную талию, а вместо ее аляповатых спортивных тапок – туфли на высоком каблуке. Да она и стоит, будто в них, на цыпочках! В ней все спутано, и вся она ошибка. Легкая, монашеская отстраненность, размеренно-пылкое дыхание грудью куртизанки, и на тебе: мальчишеские джинсы, шерстяная хламида!

Увязая взглядом в плетение нитей цвета ультрамарина, так созвучного ее глазам, не в силах удержать мысли на их поверхности, не вижу, но понимаю – под кофтой ничего больше нет! Она злодейски выставляет напоказ совершенство форм, и опять ловлю себя на повторе, и всплывает, как из глубины, сон в первую ночь по приезду: «Тонем. Я знаю. Какая теперь уж разница, теперь все едино…».

Чертовщина какая-то… Дьявольщина! Так и подмывает подойти и содрать с нее этот балахон, чтобы убедиться – бусины сосков цвета свернувшейся крови? С опаской поднимаю взгляд к ее глазам, ожидая увидеть в них смех над моим пошловатым спектаклем, но опять озадачила, смотрит на меня, виновато оправдываясь, явно сама стесняется своего вида: «Простите, сударь, так получилось… А все из-за Вас, из-за Вас…».

Злость моя куда-то улетучилась, стиснула жалость к ней и на себя негодование: «Э-э, старина, как же все это глупо и несолидно! Не пристало морскому офицеру, бывалому волку по женской части, так расслабляться!» – и отчего-то хочется верить в ее монолог, то ли и вправду звучащих, то ли придуманных слов, но так же мерещится во всем этом розыгрыш и подвох. Чувствую, что начинаю бояться ее глаз, в которых читаю каждое слово: «А ведь признайся, Капитан, еще ни одна особа женского пола так над тобой не куражилась!».

Опять разливают, что-то провозглашают, пьют вразброд, включают магнитофон, зашаркали в танце. Я полощу свой взгляд в стакане с водкой, размышляя: «А стоит ли?.. Стоит ли пить, не пьянея?».

Выпил, не выпил? Не пойму. Водка, вино или просто сок? Сам, или опять она нашептала? И ни обиды, ни злости, а так, констатация фактов: «Все ты надумал, сударь, чушь собачья! Пигалица какая-то залетная! Глазки строит. Порода такая – хороша и пользуется этим направо и налево. Так и есть, вон повисла на пьяном Андрюше, а он не столько танцует с ней, сколько лапает. Еще и поглядывает в мою сторону лукаво, вот же стерва! А ты, дурачок, было повелся, размечтался, а она вот влипла своими… Тьфу! Он аж дуреет, паразит, и что-то ей шепчет слюняво на ушко! Тебе-то что? Что за досада? Ревнуешь, что ли? Какая ревность?! Что за пионерские страсти, третий десяток на излете, старый козел! Ан, нет! Ревнуешь, дружочек. Как пацан ревнуешь…».

Сам себя знаю, пора уносить ноги от греха подальше. Командую: «Смирно, Капитан! Сигарету в зубы – и на выход. Спокойно! Это «динамо»! Увидел, торчащие сиськи, попку в обтянутых джинсах, глазки тебе построили, и клюнул с голодухи! Девочка просто в ударе. Девочка крутит хвостом. Давай, давай пробирайся к выходу, улыбнись, брось им что-нибудь, латая продырявленное самолюбие, типа: «Полный вперед, Андрючио! Так держать!» – Ох, уж мне этот флотский юмор! Да сойдет…».

Магнитофон затихает за спиной, веранда встречает потусторонним храпом спящих водолазов. Глупо, конечно, им завидовать, но хочется вот так же, как они, забыться, уйти в никуда… Там все просто – темно, а может быть, светло и просто, а здесь один зуд да агония, а я как-то ни там и ни здесь, завис между, потерялся, как тот летучий голландец, в поисках своей бухты. Вздыхаю: «Здесь тоже не мой причал», – и отваливаю восвояси. Прикрыв дверь отдела, отсекаю себя от всех, и стою, не понимая, – вышел или вошел куда-то?

Темно, за кончиком носа ни зги и какое-то литое беззвучие – ни сверчка, ни шороха, ни ночной прохлады, только духота гнетет запахами. Эта ночь меня передразнивает в унисон, и все равно куда идти – хоть вправо, хоть влево, а она поддакивает: «Все едино, тьма беспросветная!». Так хочется остыть и от невесть с чего взявшейся ревности, и глупой досады, а воздух еще поддает жару своим раскаленным дыханием. Не отпускает сладость, комом под языком, и запахи дарят тот же вкус, только с прелостью и гнилью уже падших на землю ягод. Вспоминаются слова Сергеича: «…в это лето в том конце двора, как никогда уродилась изабелла».

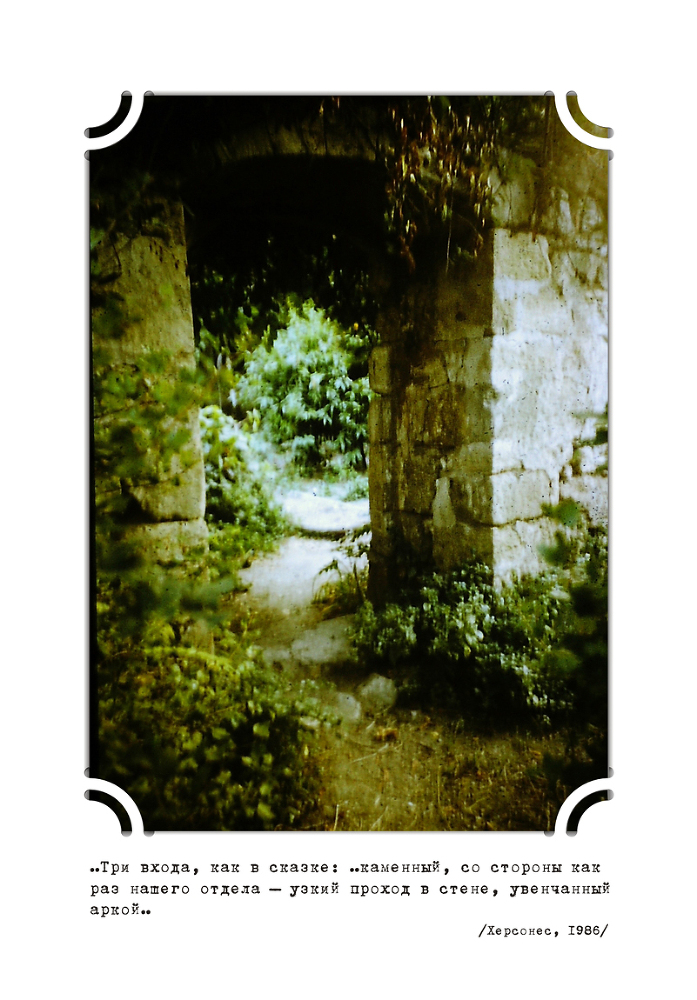

Пытаюсь и себя, и эту ночь взять в руки, вытягиваю их перед собой, как Вий, чтобы нащупать выход из этой мрачной безысходности. Знаю, он есть, тут, в нескольких шагах, за горбатой старой лозой проход в монастырский сад – неухоженный, заброшенный оазис, можжевеловые кущи. Он прячется в самом центре музея от непрошенных зевак за фасадом средневекового отдела. И ведут туда три входа, как в сказке: один – деревянный, калитка в штакетнике с табличкой: «Вход воспрещен!», другой – железный, небольшие кованые ворота, вросшие в землю и чуть приоткрытые к морю, третий – каменный, со стороны как раз нашего отдела, узкий проход в стене, увенчанный аркой. Может быть, это вход станет выходом для меня? Верится, что сад успокоит и приютит, как в первую ночь по приезду.