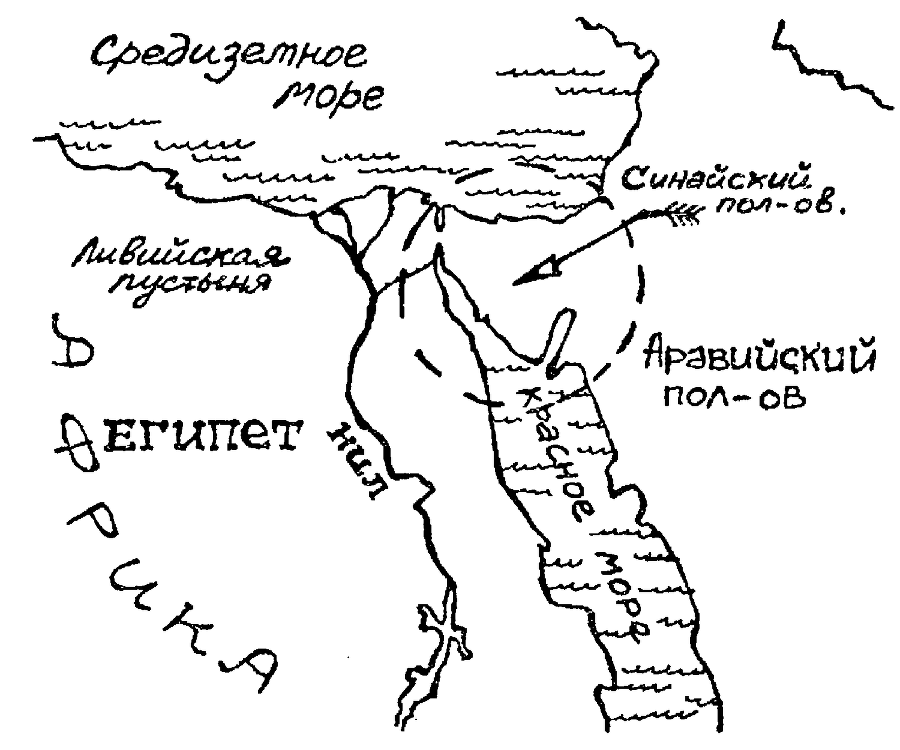

С глубокой древности этот камень добывался в Древнем Египте на Синайском полуострове (месторождения Сербит–Эль Кхаднм и Вади–Махаре). Поиском и добычей камня занимались тысячи пленных. В безводных песках полуострова находили они голубой камень и свою смерть. Археологами во многих местах найдены ювелирные изделия, созданные мастерами еще 5.000 лет назад. И во всех неизменно присутствует бирюза. Ею отделывали золотые и серебряные ножны, украшали ожерелья, браслеты, серьги, из нее изготовляли амулеты. Интересно, что месторождение Вади–Махаре до сих пор не утратило своего значения.

А древнейшее месторождение Нишапур, где добывалась бирюза самого высокого качества, действует до сих пор. Штольни, в которых ведутся работы, расположены на высоте 1250–1575 метров. Бирюза извлекается вручную. Еженедельно извлекается 4–4,5 кубометра руды. Из одной тонны руды получается 3,3 килограмма бирюзы. Наилучшая бирюза делится между собой еще на три сорта: первый, самый высокий – исхаки, второй – нишапури и третий – шбабеки.

Месторождения бирюзы разбросаны по всему миру. Кроме Египта, Ирана, есть, они в Средней Азии, Мексике, США, Китае, Азербайджане, Грузии.

Поскольку всегда больше всего ценилась голубая бирюза, то продавцы стремились «подкрасить» ее.

М.И. Пыляев пишет: «Бирюза вывозится продавцами из Персии в глиняных кувшинах с водой. Такая моченая бирюза по вынутии из воды на несколько дней приобретает цвет лучший, чем в действительности имеет.

Наши купцы не покупают бирюзу, покуда не высушат ее у продавца в ящиках за своими печатями».

Подкрашивали бирюзу, выдерживая в аммиаке, мочевой кислоте. Ухитрялись покрывать поверхность камня анилиновыми красителями. Иногда поверхность бирюзы покрывают пленками из ярко–голубых органических полимеров. В наше время «облагораживают» бирюзу, пропитывая ее коллоидным кремнезёмом или жидким пластиком, воском. Такую подкрашенную бирюзу, попадись она вам, вы можете очень легко выявить. Прикоснитесь к поверхности раскаленной иглой, и вы тут же почувствуете запах горелой пластмассы или воска. Пропитанная пластиком бирюза может даже вспыхнуть и гореть коптящим пламенем. Конечно, такая бирюза, хоть и легковоспламеняющаяся, не греет душу, не радует своей живой голубизной сердце, в ней нет ничего волшебного. А ведь к бирюзе относились люди именно как к живому существу. Говорили, что бирюза подобна человеку: у нее есть юность, зрелость и старость. Она может заболеть и умереть. Начнет бледнеть и тускнеть и станет неузнаваемой. Кроме того, верили, что если заболел человек, косящий перстекь или браслет из бирюзы, бирюза почувствует это.

Живший на Руси несколько лет при Иване Грозном английский дипломат Горсей рассказал в своих воспоминаниях о том, как относился к бирюзе московский самодержец. «Посмотри на этот коралл и на эту бирюзу, – говорил царь Горсею. – Возьми их; они сохраняют природную яркость своего цвета; положи их теперь мне на руку: я заражен болезнью, смотри, они тускнеют; это предвещает мне смерть».

Было распространено убеждение, что если заболевает бирюза, – это означает, что болезнь и смерть поселились в человеке, который ее носит. Впрочем, современные ученые находят этому объяснение. Например, человек заболел и стал принимать лекарства. Лекарства – химические вещества, которые могут действовать через кожу на бирюзу. Украшение за небольшой промежуток времени может потерять свой яркий вид.

Водный фосфат меди и алюминия, из которого состоит бирюза, – соединение очень чувствительное по отношению к другим веществам. И, может быть, английский монарх XIII века Иоанн Безземельный поступал не так уж глупо, держа при себе несколько голубых камешков. Монарх был уверен» что бирюза способна обнаружить яд, которым его могли в любой день и час отравить его верноподданные.

Лунный, солнечный, радужный (полевой шпат)

В конце XVIII века в Северную Америку направились христианские миссионеры, чтобы привести к вере живущих там туземцев – эскимосов. Среди множества диковинок этого края миссионеров необычайно поразил камень, которого было здесь предостаточно. Он напоминал сполохи северного сияния в бархатной черноте полярной мглы. Разноцветное зарево – зеленое, лазурное, малиновое – целая радуга цветов сияла в этом камне, превращая всю скалу, где он находился, в сказочную башню. В 1776 году невиданный доселе камень привезли в Европу и назвали по месту находки – лабрадорит. Его переливы и мерцания сравнивали с переливами крылышек ярких разноцветных тропических бабочек, с переливами павлиньих перьев. Так появилось название – павлиний камень. А за радужное сияние, словно в чистом голубом небе после дождя горела радуга, лабрадорит прозвали радужным камнем.

Этот камень – один из самых красивых в семье полевых шпатов. После того как его завезли в Европу, он целый век был модным камнем, и самые богатые люди почитали за честь носить его. Он стоил очень дорого, словно изумруд или алмаз. Его красоту описывали поэты. В Лионе на ткацкой фабрике стали выпускать переливчатый «таусиный» шёлк, напоминающий сиянием и переливами радужный камень.

Основное свойство этого камня – не просто цвет, а игра, радужность, перелив, который имеет свое название – иризация. Отчего же этот камень иризирует? В чем секрет перелива? Долгое время тайну раскрыть не удавалось. Но теперь, когда есть сильнейшие электронные микроскопы, множество других приборов для исследования, стало понятно, почему так полыхает камень. Кристалл этого минерала включает в себя тончайшие вростки альбита – минерала, который тоже относится к полевым шпатам. Кристалл радужного камня напоминает своим строением стопку тонких прозрачных пластиночек разной толщины. Перелив, или иризация, получается, если длина волны одной из составляющих лучевой спектр становится кратной толщине альбитовой пластиночки, много раз повторенная всей стопкой. Интерференция каждой пластиночки и порождает переливающееся сияние.

Через 20 лет после того, как радужный камень узнала Европа, его обнаружили и в России, в окрестностях Петербурга. Он по–прежнему ценился очень высоко, известно, что за один образец русского лабрадорита французы заплатили 25 тысяч франков. Правда, это был камень особенный, его воспринимали как настоящее чудо – и было отчего. В нем непонятным образом самой природой создано изображение Людовика XVII На бронзово–зеленом фоне вырисовывался лазурный профиль короля Франции. Гранатово–красная корона с переливающимся краем и маленьким серебристым султаном из перьев украшала лоб монарха.

Другим очень красивым камнем из группы полевых шпатов является лунный камень, в научных классификациях его еще называют перламутровый, или полевой, шпат. Лунный камень был известен с давних пор. В древней Индии восторженные рассказы о нем передавались из уст в уста, назывался он джандара–канд – «лунные лучи». Язычники, поклонявшиеся луне как божеству, представляли это божество в виде идола на колеснице, уносимой в поднебесье четырьмя гусями, а в руке идола сиял драгоценный джандараканд.

Этот камень полон играющего, льющегося из глубины голубовато–призрачного, лунного света. Такие голубоватые лунные камни в основном добывают в Бирме и Шри–Ланке. Но есть лунные камни, из которых льется свет, похожий на свет яркой луны южного неба. Он желтовато–золотистый, иногда с зеленоватым оттенком. Зеленовато–золотистые лунные камни были открыты уже в нашем веке в местечке Капгям, в Южной Индии. А еще, правда очень редко, встречаются лунные камни, обладающие астеризмом в виде звезды с четырьмя лучиками. У нас месторождение лунного камня открыто в Северной Карелии, у Белого моря. Он не такой прозрачный, чуть потемнее, и больше напоминает маленький голубоватый осколочек, полный лунного света, а по словам А.Е. Ферсмана «белый, едва синеватый камень, едва просвечивающий, едва прозрачный, но чистый и ровный, как хорошо выглаженная скатерть». Этот полевой шпат Поморья Ферсман назвал беломоритом в честь Белого моря, у которого он залегает. Камень напоминает холодное свечение морской воды Заполярья. «По отдельным блестящим поверхностям раскалывался камень, и на этих гранях играл какой–то таинственный свет. Это были нежные синевато–зеленые, едва заметные переливы. Лишь иногда вспыхивали они красноватым огоньком, но обычно сплошной загадочный лунный свет заливал весь камень, и шел этот свет откуда–то из глубины камня...»