— Как не знать? Отпущенным жил под надзор. Каторжанин, а человек достойный.

— Очень даже достойные, правильно вы говорите. Он сыночка прям на Громотухе принял. Сказал: туда — одинокая, обратно-с подарочком. С Божьей милостью вернулась, вот при счастье.

Лукерья Павловна выпрямилась и громко вздохнула:

— До поры, до поры, золотце, пока крылья не отросли. Летать начнет сокол, и кончилось материнское счастье.

— Сама ему дорожку налажу, — заупрямилась Клавдия. — Не всегда оно так будет, чтоб весь народ воевал. Образуется к тому времени.

Лукерья Павловна взяла с пола глазурованный кувшин, налила в глиняную кружку молока и сказала:

— По молодости тоже за них мечтала. Удачу в ратном деле ворожила, жен ласковых. Лесная теща теперь водит души молодые по невидимым тропкам. Кто сгубил — подвиг совершил. Одежду поснимал, оружие, коня словил доброго. Чем не добыча? Чужое счастье — мое горе. Пей, молоко парное. Перед вами доила. Я пока в пристрой сбегаю, на мужиков гляну — кабы не стащили чего.

— Неужто могут?

— Кому вера, коли веры нет?

Она погладила Клавдию по волосам, усмехнулась невесело ей в глаза и ушла.

По полу от двери пробежал резвый холодок. Клавдия поджала ноги, начала пить молоко. Оно не имело вкуса, было тепловатое, как озерная вода. Наболевшее нутро вздрагивало, подергивалось, точно не могло успокоиться, смириться с тем, что произошло. Голова кружилась, гасло усталое сознание, уходило плавными провалами, и нудящую боль сменяло тупое безразличие к ней.

— Измаялась, золотце, — Лукерья подхватила гостью под руки и повела к кровати. — Придержись, придержись за меня, не то упадешь. Ну, вот и все, теперь приляг. Спи, золотце.

Сон не маял, пришел сразу. Незримое, но пережитое в душе, стало видимым, пугающим событием. Вначале, едва не стоптав, пронесся всегда смирный мерин комиссара, потом открылся ее родной дом, по-летнему светлый. Посреди кухни стоит корыто с косой трещиной на боку. Во младенчестве ее в нем купали, а нынче Родион, заботливый и строгий, в том корыте моет плачущего фельдшера, совсем крохотного, но уже в очках. Снял бы очки, редкость такая! Но не снял. Окунул с головой в корыто, а плач приглушила музыка — не гармонь, не балалайка — торжественная, похожая на то, как поет уставший от жаркого дня вечерний лес, уже слышанную ею однажды в своем полном звучании на сборе паданки в Кыр- менском урочище. Перед ней, крохотной, беспомощной девчонкой, точно живая скала, возник огромный сохатый. Был он красноватого цвета, с короткими отростками будущих рогов, на вытянутой к девчонке голове. Она почувствовала его дыхание. На мгновение онемела тайга, и по той немоте в захолонувшем сердце спустилась музыка. Девчонка не могла ни двигаться, ни кричать, девчонка слушала музыку, волшебный голос лесной жизни. Все покинуло ее, кроме замечательных звуков, отстранилась опасность, утонув в огромных глазах зверя. Музыка катилась свежим, лесным ветром по ее крови, оберегая детский разум от потрясения.

Зверь насторожил ухо, прислушался и медленным красноватым пятном удалился в ближайший кедрач. А музыка пошла за ним, так же медленно покидая кровь девчонки. И много лет она не могла вспомнить той дикой мелодии, посетившей ее в минуты опасности. Музыка вернулась во сне, владела ею безраздельно, как и там, в Кыр- менском урочище, отстранив чувства от переживания. Клавдия только в звуках, хотя глаза видели, как Родион одевает плачущего фельдшера, по-бабьи ловко обряжая очкастое дитя в белые одежды. Родион взял его на руки, качнул. Очки упали, и открылись взрослые глаза, сблизились с ее глазами — ждут. Она не может им ничего ответить и спросить не может — «Чего же вы плакали?». Глянули глаза на Родиона, тот начал пятиться и петь свою страшную песню, что довелось ей слышать в Волчьем Броде. И в крови ее столкнулись двемелодии. На изломе их столкновения начала она двигаться в немоту. Но как-то странно — спиной вперед, точно привязанная к хвосту лошади. Музыка сменилась свистом ветра, кашей незнакомых голосов, но один выделился, и она его опознала. А когда открыла глаза, то поразилась яркости света. Каждый предмет в комнате был четок, будто обведен черным угольком.

— Он есть хочет, — наклонилась над ней Лукерья Павловна.

Срок возвращения из сна был короток. Клавдия заторопилась, сопя уперлась в подушку спиной, протянула к хозяйке нетерпеливые руки. Та подала ей сыночка. Теплое, родное существо слабо почмокивает губешками.

— Вымя-то помой, деревня, — улыбнулась хозяйка.

— Батюшки, запамятовала! Савелий Романович наказывали.

И, с тревогой вспоминая странный свой сон, переживая о несчастном фельдшере, начала вытирать хозяйским полотенцем розовый сосок.

Был второй утренник, крутой, как и предыдущий. Но на этот раз правил он недолго: солнышко слегка пригрело ему бок, и утренник убрался по зачирелому снегу в темные еловые распадки зализывать весенний ожог, копить силы для следующих проявлений.

— Чом! Чо! Хлеб почем! — приговаривала Лукерья Павловна с кухни. — Настырно чавкает казачок. Ты кормишь, у меня грудь ноет. Подставиться хочется.

— Жорок больно, мальчик. Правильно то? — спрашивает довольная Клавдия.

— Еще как правильно! Пусть ест вволю. Нет! Не могу терпеть — глянуть надо на казачка.

Вытерла руки о передник. Подошла, села напротив, подперев ладошкой щеку. Настроение у Клавдии выправилось, сон постепенно забылся, сердце ее поддалось другим, неопасливым чувствам. Ведь надо же было так сложиться удачно наступающему дню: теило, молоком пахнет, каравай дымится на столе. Дышит волнующим парком, а корочка румяна, с маслянистым блеском.

Сынок под грудью набирается силы на будущую свою жизнь. Что еще можно загадывать?! О чем мечтать деревенской девке?!

Не сдержалась Клавдия. Не осилила привалившего счастья. Оно слезой вышло благодарной.

— Никак плачешь, золотце? — вздернула тонкие щипаные брови Лукерья Павловна. — Какая еще беда у тебя отыскалась?

Клавдия плавно отмахнулась рукой:

— Не от беды плачу, тетя Луша. Светло мне, до сердца свет достал от доброго вашего участия. Что насмотрелась на дороге, ума лишиться можно. А у вас — дом родной! Кажен бы день так, чтоб ни горюшка, ни худой заботы ему, родненькому. Хлебушком пахло, молочком, покойно, как в церкви…

Она еще продолжала говорить, но уже видела, что в хозяйке начались странные перемены: суровел взгляд, с голубого становился почти черным. Лицо замкнулось, уже чужое, озаренное изнутри потаенной обидою. Сменился человек на глазах, другим стал ей, ране не виданным.

Клавдия примолкла, ладошкой убрала счастливые слезы…

«Опять неладное сболтнула», — решила она, пытаясь догадаться, что могло так больно задеть хозяйку. Не найдя, однако, вины в своих разговорах, опустила глаза на младенца.

Некоторое время они молчали. Первой не выдержала Лукерья Павловна. Она сказала:

— Не сложится твой покой, золотце: от воина родила, от безбожника и тем судьбу своему сыну определила.

— Господи! Тетя Луша! Другой доли не бывает разве?!

— И я надеялась… Гляди теперь, как ошиблась жестоко. Каждой сыновьей смертью карается мать. Дважды убитая живу. Счастливее хочешь быть?!

— Тетя Луша…

— Не тетя я тебе: у тебя — сладость под сердцем сахарная, у меня — холод могильный! Одно лишь родство имеем — бабы мы с тобою.

Хозяйка тяжело поднялась с резного стула. Скрипнула половица под первым шагом, второго не последовало. Остановилась, смотрит на Клавдию вполоборота, пристально, но уже не сурово. Так смотрят в зеркало женщины, внезапно узнавая приближающуюся старость. Ее голос едва поднялся выше шепота:

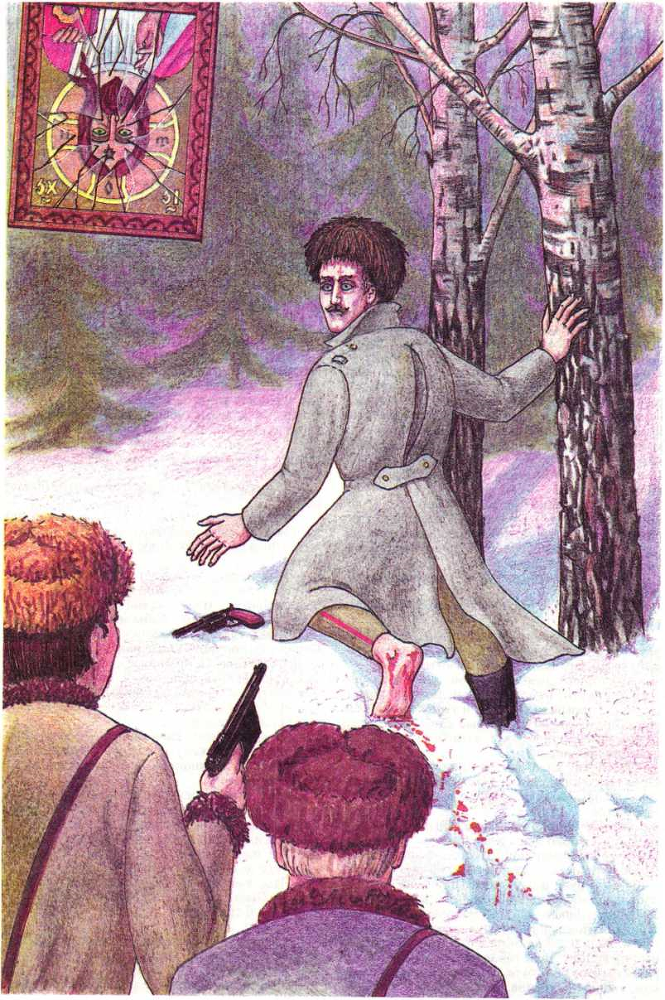

— Их убили. Всех. Ночью слышу — зовут. Гляну в окно — будто кто улетел с белым крылом. Душа, думаю, освободилася, проститься явилась к грешной матери…

Солнце сдвинулось, открыло едва приметную паутину морщин на лице Лукерьи Павловны. Глаза прищурились, морщины стали глубже.