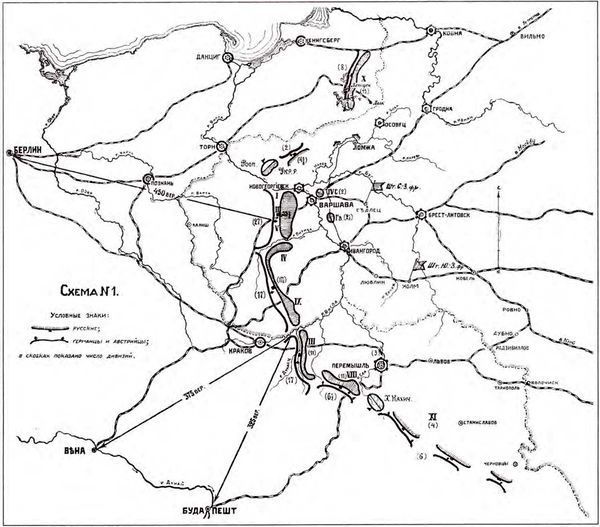

В итоге, в то же самое время, как Юго-Западный фронт получил карт-бланш на наступление в Карпаты, наступательные задачи были поставлены и перед Северо-Западным фронтом. Так, 4 января 1915 года на совещании генерал-квартирмейстера Ставки ген. Ю.Н. Данилова и главнокомандующего армиями СЗФ ген. Н.В. Рузского в Седлеце, было твердо решено наступать в Восточную Пруссию. Для решения этой задачи, формировалась новая 12-я армия, а к русско-германской границе в этом регионе притягивалось семь кавалерийских дивизий. В своем стратегическом планировании Ставка во многом исходила из географической карты. К началу 1915 года от 1-й, 2-й и 5-й армий Северо-Западного фронта до Берлина было 450 верст; а от стыка 3-й и 9-й армий Юго-Западного фронта до Вены 375 верст, и до Будапешта всего 325 верст. Но зато последнее расстояние приходилось преодолевать по горам, где численное превосходство не играло особенного значения.

Понимая, что русские армии Юго-Западного фронта, увязшие в горных боях, вполне могут не преодолеть Карпат, начальник штаба Юго-Западного фронта ген. М.В. Алексеев в очередной раз предложил нанести по австрийцам главный удар на левом берегу Вислы с севера на восток, пока войска Северо-Западного фронта скуют германцев. То есть, по сути, генерал Алексеев вновь воспроизводил тот план, что предлагался им еще до войны, в 1908 и 1912 годах. Однако, во-первых, австрийцы уже были подкреплены германскими частями, которые вкраплялись в них на самых тяжелых участках, и способствовали сдерживанию продвижения русских. В своих воспоминаниях, ген. А.А. Брусилов писал о германской тактике: «Нужно отдать справедливость немцам: они, предпринимая какую-либо операцию, бросали в выбранном ими направлении сразу возможно большие силы с некоторым риском и решительно приводили в исполнение принятый ими план действий; это давало им в большинстве случаев блестящий результат»[9].

Положение противоборствующих сторон на Восточном фронте к началу Карпатской операции в январе 1915 г.

Во-вторых, в условиях, когда русские не могли получать хорошо подготовленных пополнений в достаточном количестве, а число боеприпасов уже строго лимитировалось, лучшим вариантом необходимо признать мнение ген. Н.В. Рузского. Командующий армиями Северо-Западного фронта, признавая, что немцы могут легко перебрасывать войска с Запада на Восток и тем самым всегда успеют парировать опасную ситуацию, главкосевзап предложил ограничиться занятием Восточной Пруссии, постепенно вытеснив оттуда немцев, пока их главные силы еще по-прежнему скованы на Западе. Таким образом, генерал Рузский фактически признавал необходимым переход к стратегической обороне на всем Восточном фронте, подобно тому, как это сделали англо-французы, и поставить перед войсками ограниченные, а не глобальные, цели, достижение которых лишь улучшало наше положение, не ведя к коренному изменению обстановки.

Тем не менее, в Ставке были полны оптимизма и уверенности в своих силах, а потому единственным решением становилось только наступление, причем на большинстве направлений усилиями обоих фронтов. Чем вызывался такой оптимизм, непонятно: Начальник Штаба Верховного главнокомандующего ген. Н.Н. Янушкевич постоянно контактировал с военным министром ген. В.А. Сухомлиновым, и знал о трудностях снабжения, пополнения, развертывания промышленных мощностей. Но вел. кн. Николай Николаевич не желал слушать осторожничавших генералов: 5 января он утвердил решение о наступлении 10-й армии в Восточную Пруссию (несмотря на то, что 12-я армия, долженствовавшая стать ударной, еще не успела сформироваться), а 12 января армии Юго-Западного фронта перешли в общее контрнаступление в Карпатах.

В окопе зимой. Карпаты, 1915 г.

Создавалась парадоксальная ситуация: с одной стороны, Верховный главнокомандующий жаждал реализации своих грандиозных (увы, только в мыслях) замыслов, и потому считал, что если не Берлин, так, по крайней мере, Вена, будут наиболее достойной целью для русских армий. Но с другой стороны, Юго-Западный фронт развивал главный удар в направлении Самбор — Ужгород (8-я армия ген. А.А. Брусилова) при поддержке удара на Стрый — Мункач (11-я армия ген. А.Н. Селиванова), то есть на Будапешт. А 4-я (ген. А.Е. Эверт) и 9-я (ген. П.А. Лечицкий) армии, которые должны были получить задачу главного удара по Алексееву, вели вялые бои на левом берегу Вислы под Краковом и Ченстоховым. Поэтому все подкрепления и ресурсы шли на левое крыло и в центр Юго-Западного фронта, в 8-ю и 11-ю армии. Справедливости ради надо отметить, что центральная 8-я армия закрывала блокированный войсками 11-й армии Перемышль, к которому рвались австрийцы. То есть, на этом направлении шли встречные бои, так как обе стороны наступали.

Не было ли более разумным перейти к обороне на левом крыле Юго-Западного фронта, усилить правое и ударить по тылам неприятеля, что в случае успеха обещало блокировать противника в Карпатах? Неизвестно. Но, повторимся, в любом случае сил и, особенно, средств у русских хватало только на ограниченные операции, поэтому главнокомандующий армиями ЮЗФ ген. Н.И. Иванов, рвавшийся форсировать Карпаты во что бы то ни стало, избрал заведомо неверный вариант действий.

Одно дело, если бы мы имели дело только с австрийцами, тогда неприятель действительно быстрее русских расходовал бы свои ресурсы и резервы, что позволяло Юго-Западному фронту пробиться к выходам на Венгерскую равнину, имея перед собой сломленного врага. Но австрийцев уже подкрепили германские части, ставшие костяком обороны (около девяноста тысяч штыков к началу 1915 года)[10], а превосходство германцев в артиллерии и боеприпасах, делало победу русских чудом на грани фантастики, а на войне чудеса если и бывают, то почти всегда в пользу сильнейшего. Весь январь генерал Иванов перегруппировывал войска, и отстаивал свою «правоту» в Ставке. Фактически главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта вынудил Ставку перенести основные усилия в Карпаты, что сделало частную операцию главной. Затем, в десятых числах февраля, на южный фас фронта будет переброшена 9-я армия, что означало окончательный отказ от действий на левом берегу Вислы.

Ничтожные средства распылялись в тяжелых горных сражениях, а с середины марта части с Северо-Западного фронта стали передаваться на Юго-Западный. В то же время, инфраструктурная обеспеченность карпатского театра военных действий была ничтожной для таких масс войск. Железнодорожные полотна планомерно уничтожались, и вновь восстанавливались обеими сторонами. Также, Карпатские горы перерезаны восемнадцатью шоссе и двадцатью двумя колесными дорогами, но в зимнее время года доступными для движения являются только шоссе[11]. Из этих скупых статистических данных видно, на каких узких участках приходилось наступать всем без исключения армиям Юго-Западного фронта.

Русский обоз в Карпатах, 1915 г.

Как считает ген. Ю.Н. Данилов, на согласие Ставки по поводу проведения Карпатской операции, как это ни парадоксально, повлияла нехватка вооружения, военной техники (русские к этому времени вдвое уступали немцам по числу полевых легких и тяжелых орудий на штатную дивизию) и боеприпасов. Конечно, в Восточной Пруссии стояли хорошо вооруженные немцы, а Карпаты защищались неоднократно битыми русскими войсками австрийцами, но бои в горах гораздо быстрее расходовали людские жизни и снаряды, чем в прусских лесах. Также, штаб Юго-Западного фронта необоснованно рассчитывал на сепаратный мир с Венгрией: этот факт говорит о том обстоятельстве, что даже командование фронтов пыталось заниматься политикой и дипломатией, отнимая данные прерогативы у правительства и императора. Кроме того, главнокомандующим армиями ЮЗФ ген. Н.И. Ивановым были представлены недоказанные сведения о готовящемся генеральном наступлении противника в Карпатах. Отсюда делался вывод, что лучше предупредить врага, чем обороняться, дав австрийцам шанс на восстановление боеспособности своей армии. Вдобавок, почему-то считалось, что в условиях горной войны расход боеприпасов будет меньше[12].