Надгробный рельеф Публия Аидия и его жены Аидии. Первая половина I века. Мрамор. Высота — 64

Данный рельеф — один из самых знаменитых в древнеримском искусстве. Дело в том, что представленный экспонат демонстрирует зрителю сразу несколько основных характеристик античного искусства. Во-первых, это надгробие. Оно традиционной прямоугольной формы и, одновременно, обыгрывает мотив «окна в мир». Сейчас специалисты насчитывают более 120 надгробий с такой композицией, что еще раз подтверждает социальную важность похоронных обрядов в античном обществе. Человека не просто хоронили со всеми почестями, он оставался в общине. Умерший портретом и эпитафией напоминал соплеменникам о своих заслугах, достоинствах, исторических событиях, в которых участвовал. Его доблести должны были говорить живущим об их гражданском долге. Античность, особенно в Древнем Риме, была насквозь пронизана социальными связями и ритуалами. Именно это перешло в идеалы европейского общества в эпоху Ренессанса. Во-вторых, здесь представлены классические римские портреты, которые прославились своим веризмом (правдоподобием). Именно в Риме появились остро реалистические изображения людей. Античные скульпторы достигли небывалого совершенства в портретировании: они точно передавали облик человека со всеми его достоинствами и недостатками и одновременно создавали образ, полный собственного достоинства. До сих пор большинство скульпторов-портретистов учатся искусству изображения личности именно на древнеримских образцах, стремясь совместить документальность облика с общей идеализацией. Интересно, что здесь изображены бывшие рабы, получившие римское гражданство. В, казалось бы, простом надгробии много говорящих деталей, укажем, например, на кольца, которые должны свидетельствовать об относительном достатке умерших. Эта плита была найдена на знаменитой древней Аппиевой дороге в самом центре Рима.

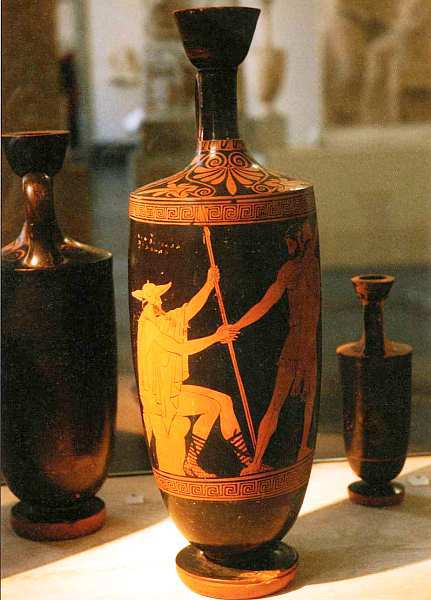

Краснофигурный лекиф. Без даты. Керамика

В Древней Греции искусство керамики и росписи сосудов (вазопись) получило широкое распространение. Можно смело утверждать, что никакая культура ни до, ни после греков не достигала таких вершин в этой области. В те времена существовало несколько десятков разных форм утвари, каждый вид имел свое название.

Перед зрителем — краснофигурный лекиф, сосуд для масла. Техника такой росписи состояла в сплошной окраске темным цветом тулова вазы и сохранении светлого оттенка керамики фигур. Изображения получались не силуэтными, плоскостными, а объемными. Сцены поражали изысканно скомпонованной композицией и невероятным разнообразием сюжетов. Лекифы помимо своего утилитарного значения использовались как погребальные сосуды, их ставили на могилы. Поэтому, как и в данном случае, тематика росписи была связана с культом умерших.

Дионис с сатиром из терм Фаустины в Милете. Фрагмент. Вторая половина II века. Мрамор

Перед зрителем — знаковый экспонат из античной коллекции музея. Знаменитый император-философ Марк Аврелий подарил городу Милету в Малой Азии великолепный комплекс терм. Просторные залы бань были богато украшены и обставлены прекрасными статуями. Данная группа представляет собой пример имперской римской пластики. По сравнению с греческой она более рафинирована, фигуры не столько атлетичны, сколько прекрасны идеальной, немного холодной красотой и даже изнежены. (Наблюдательные зрители заметят в классической скульптуре Европы XVIII–XIX веков подражание именно римскому искусству пластики.) В данном произведении эта чувственность позы Диониса объясняется тем, что прекрасный бог был покровителем виноделия. Его традиционными спутниками являлись сатиры — мифические лесные существа, которые стали символами распутства и безудержного веселья.

Искусство ислама

Страница из Корана. 1560–1570

Замок-дворец Мшатта. Каменный резной фриз южного фасада. Фрагмент. Первая половина VIII века. Камень, резьба

Работники музея не хотели оставлять традицию монументальных архитектурных реконструкций, которая триумфально началась с экспозиции Пергамского алтаря. Поэтому изюминкой собрания, беспрецедентным событием в музейной практике стала целая серия подобных восстановлений шедевров древнего искусства. В данном случае это богатый каменный резной фасад дворца восточного владыки.

Дворец Мшатта предназначался для использования в качестве зимней резиденции халифа аль-Валида из династии Омейядов. Его короткое правление осталось в истории именно благодаря этому архитектурному проекту. Властитель распорядился возвести величественный замок в иорданской пустыне, к юго-востоку от современной столицы — города Амман. Постройка так никогда и не была завершена, потому что халифа убили, а землетрясение вскоре разрушило возведенные стены. Руины обнаружили лишь в 1840. Сейчас в это трудно поверить, то тогда недостроенный замок, его величественные обломки были преподнесены в дар немецкому кайзеру Вильгельму II османским султаном! Фриз прибыл в Берлин, в строящийся музей кайзера Фридриха (ныне Музей Боде на Музейном острове). К 1932 произведение было реконструировано в зале Пергамского музея. Во время Второй мировой войны оно пострадало от бомбежек. Сегодня это один из самых ценных и известных экспонатов отдела «Музей исламского искусства».

Внутренняя часть дворца состояла из жилых помещений и грандиозных залов для приема гостей, а также мечети. Южный фасад был богато украшен сплошным резным каменным рельефом. Данный фриз высотой 5 и длиной 33 м — прекрасный пример раннего исламского искусства. Между цоколем и карнизом проходит зигзагообразная линия. Внутри вписаны розетты (медальоны в форме цветка). Все пространство заполнено изощренным абстрактным цветочным орнаментом. В его изгибах и извилинах искусно вырезаны фигурки разных реальных и мифических животных: птиц, грифонов, драконов с павлиньим оперением и даже кентавров. Это классическое изображение рая. Все божьи создания, мирно сосуществуя, не вступая во вражду, живут в волшебном прекрасном саду, наслаждаясь нектаром из изящных сосудов. Однако около башни декоративный мотив меняется. Животные исчезают, уступая место флоральному орнаменту, стебли и цветы тянутся из изысканных ваз. По правилам ислама изображения живых существ были запрещены в религиозном искусстве. Возможно смена мотива объясняется тем, что сразу после башни начинались стены мечети.

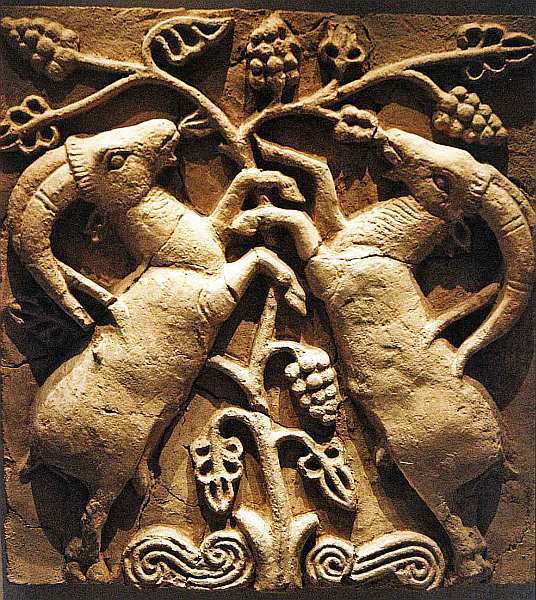

Бараны у виноградной лозы. VI–VII века

Можно сравнить эллинистический фриз Пергамского алтаря с данным древним рельефом. Он является частью другой важной и богатой коллекции берлинского музея, представленной в «Музее исламского искусства». Этот отдел посвящен культуре восточных стран, для которой в целом характерно реалистически точное изображение животных и придание большой роли растительному орнаменту. Баран (овен) — важный символ жертвы богу. Перед зрителем — ранний образец исламского искусства. Привлекает внимание, как неизвестный скульптор варьирует фактуру камня. «Шерсть» баранов контрастирует с прорезанными линиями завитков и гроздей винограда. Особенностью орнаментальных изображений также является их симметричность.

Блюдо с изображением всадника. IX или X век. Фаянс, подглазурная роспись. Диаметр — 22

Данное блюдо было найдено во время раскопок древнего города Нишапур, одной из столиц империи Саманидов в IX–XI веках (сейчас это территории Ирана и Узбекистана). В манере исполнения этой работы переплелись традиции разных народов, населявших Персию. Для области, где преобладали военные и кочевники-торговцы, изображение всадника очень характерно. Композиционно фигура расположена строго симметрично. Герой смотрит прямо на зрителя, однако общая трактовка не портретна и реалистична, а, наоборот, крайне причудлива, декоративна и отвлеченна. Весь рисунок состоит из силуэтно исполненных геометризированных, почти абстрактных фигур, но потрясает богатством орнаментальной выдумки, большим количеством нарядных деталей. Буквально вся поверхность блюда заполнена птицами, цветами, крестами, арабской вязью. Гамма изделия ограничена тремя цветами: черным, желтым и синим. Тщательность отделки и идолоподобная поза всадника делают эту работу настоящим произведением искусства, символом той эпохи.