Наш дом у шоссейной и железной дороги многое повидал. Скрыть от детских любопытных глаз что–либо было трудно. Детская память «сфотографировала» торжественную встречу так называемых «жителей» станицы Брюховецкой с командованием немецких войск. Встречали «освободителей» с «хлебом солью». Старики с длинными окладистыми бородами, при царских орденах и медалях, с крестами на груди и благовидные старушки с повязанными на голове платочками. Возглавлял это шествие поп в рясе и с кадилом в руках. О чём они говорили, мы не слышали, но видели, как часто били поклоны.

Колонна немецких штурмовых орудий StuG III на марше на Кавказ

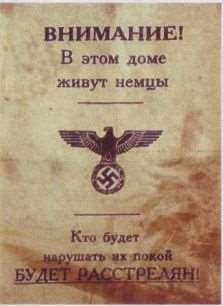

С «немецким порядком» и педантичностью стали знакомиться до оккупации. В определённые часы появлялся самолёт и сбрасывал листовки. В указанное время начинался обстрел из орудий, самолёты бомбили цели в указанные часы. А так как напротив нас находился железнодорожный вокзал, нам доставалось больше всех. С первых минут оккупации дом оцепили и тщательно проверили жильцов. На ломаном русском языке было указано: «Никому никуда не отлучаться, никого не впускать, докладывать о сомнительных. Невыполнение — расстрел!!! Стать на учёт в комендатуре евреям и «сознательным коммунистам», а при невыполнении — расстрел!» На дороге с первых минут поставлены регулировщики с флажками, на немецком языке трафареты с названиями посёлков и указателями движения.

Наутро была сформирована комендатура и появился первый приказ коменданта. На всех множественных приказах в конце: «При невыполнении — расстрел!» Появились полицаи с нарукавными повязками. Они зверствовали похлеще немцев. И поползли слухи: там сожгли целый хутор, там расстреляли партизан, евреев, коммунистов…

Запомнился надолго один из приказов: «Всем жителям сдать скот! Кто не сдаст — расстрел!» Нас четверо, мы беженцы, нас не приняли даже родственники, вся надежда была на корову. Собрался семейный совет. Не сдать — расстрел, сдать — голодная смерть. Мать предложила самое рискованное решение: попытаться корову затолкать в коридор, а оттуда в чулан, всё пространство кроме входа в комнату заставить кулями камыша, которым топили печь. Ночью в строжайшей секретности (не должны знать не только немцы, но и особенно соседи и родственники) завели корову в чулан, коридор заставили кулями камыша. Каждый день, соблюдая строжайшую конспирацию, кормили, поили, доили корову. Животное как будто чувствовало, покорно зашло в чулан и за весь период своего заточения ни разу не стукнуло или замычало.

Всякий раз, когда стучали в двери, семью охватывал страх. Если немцы, то сильно и беспорядочно стучат коваными сапогами и орут: «Курка, яйка, молоко!…» Самое страшное, когда приходят полицаи, которые всё вынюхивают и выведывают. А румыны, вечно грязные и голодные, без стука врываются в квартиры, все перерывают и забирают то, что можно съесть или напялить на себя. И вот однажды вваливается группа румын и начинает шарить по всему дому, а один полез под камыш, там дверь в чулан, где стоит корова и висит кусок вяленого свиного окорока, на который сестры удачно сменяли свои вещи. Мать бросилась к «незваным» гостям, давай угощать тем, что заготовила детям. До коровы не дошли.

А вот бабушка, будучи в ответе за шестерых малых детей, решила не рисковать. Отвела, сдала корову и заревела белугой. Старший сын Борис, узнав, что бабушка сдала корову, прибежал к нам, припал к иконке, по–детски рыдая и неумело крестясь, просил защитника Серафима вернуть корову. Спустя три дня корова с оборванной верёвкой на шее прибежала домой, а Борис к нам с порога: «Я же говорил, есть Бог! Есть Бог! Он услышал и вернул нам корову!» — и вновь припал к иконке, плача от радости, благодаря защитника Серафима за корову. Наша мать долго не могла простить бабушку за «торжественный приём», а у неё, кроме двух дочерей (в их числе наша мать), было три сына, которые ушли на фронт. Два из них офицеры, коммунисты.

Мы, дети, быстро нашли общие интересы и даже выгоду для обеих семей. Немцы, прежде чем расквартировать солдат, направляли интенданта, который скрупулёзно, по–немецки, осматривал квартиру, что–то писал в блокноте, затем отмечал на доме мелом. Те квартиры, где было много детей, обходил стороной. Наша задача была защитить сестёр, которых мать прятала от немцев. Увидев немца, семь пацанов, грязных, в лохмотьях, поднимали такой шум, что тот невольно покидал наш дом, повторяя: «Русишь Швайн! Русишь Швайн!» Пока немец осматривал соседний дом, мы дворами были уже у бабушки, и все повторялось. Тому, кто не перенёс ужасы войны, трудно даже представить жизнь на оккупированной территории. Отступая и оставляя незащищённых стариков, жён и детей, уничтожалось всё, что представляло хоть какую–нибудь ценность. На вокзале горели и взрывались цистерны с горючим, сжигали зернохранилища, продовольственные и вещевые склады. Категорически запрещалось раздавать что–либо населению, а так называемые «мародёры» расстреливались своими же из заградительных отрядов. Все, что не успело сгореть или не было взорвано, переходило в руки оккупантов и вывозилось в Германию, вплоть до кубанского чернозёма. Каждый выживал по–своему и как мог. Мать вспомнила свою старую профессию сапожника, раздобыла инструменты и тихонько за продукты ремонтировала старую, изношенную обувь. Сёстры, переодевшись в рваньё, вымазавшись сажей, пешком уходили на хутора, где одежду меняли на продукты, а в слякоть и непогоду на колхозных полях искали початки кукурузы. Дома на крупорушке мололи добытое зерно и высушенные корни рогоза, и из так называемой муки выпекали лепёшки. Длинными холодными и голодными вечерами мы вспоминали, как хорошо жили до войны. Мечтали увидеть отца, прижаться к нему в тёплой постели и услышать наше заветное семейное: «Якишов Борык, через попив дворик, сокирка тупорык, масляны пырожкы, ев бы ты, чи ни?…» Мать рассказывала, как она именно здесь, в Брюховецкой, встретила отца, каким он был, как она его любила и как без родительского благословения в одном платьице сбежала к нему в свои 17 лет. Она росла в зажиточной казачьей семье, а тут «пришлый голодранец с Волги, без рода и племени, грузчик с тремя классами образования». И как потом, спустя годы, он стал любимым зятем. Рассказала мать и о самом тяжёлом в их жизни 1933 годе, когда на Кубани бушевал голод. Отца, в то время управляющего отделением, по ложному доносу посадили как «врага народа» за разбазаривание посевного зёрна. На самом деле он выписывал своим голодающим рабочим отходы, их перебирали, мололи, за счёт этого выживали. В защиту поднялось всё отделение, нашли подставных. Отца оправдали, предложили восстановиться в партии. Он отказался, сказав, что коммунисту–большевику не обязательно иметь партбилет.

Каждый стук в дверь, особенно ночью, в период комендантского часа, означал: за нами пришли и это — конец! Однажды поздно ночью раздался тихий стук в дверь. Все насторожились и не сдвинулись с места. Стук повторился. Открыла дверь мать. На пороге стоял небритый мужчина, тихонько просил пустить и закрыть дверь. Мы насторожились. Представьте себе положение матери, у которой трое детей, четвёртая с отцом в партизанском отряде и совершенно посторонний незнакомый человек просит его укрыть. А вдруг он провокатор, а за укрытие — расстрел! Вошедший объяснил, что знал, к кому он шёл, где его не выдадут. Это был партизан. Он привёл факты, которые посторонние не могли знать. От него мы узнали, что Москва не пала, о чём твердят немцы, что Ленинград сражается и скоро будет наступление. Гость пронёс через линию фронта и подарил мне бесценный по тому времени подарок — совершенно новую, довоенную ручку, перо — тоже новое и тетрадь в линейку. Это было по тому времени целое состояние. Но самое ответственное для ребёнка то, что об этом богатстве нельзя никому говорить. Партизан уходил ночью и приходил под утро. А однажды ушёл и не вернулся. И только когда ушли немцы, мы узнали, что его кто–то предал. Героя зверски избивали, пытали, мучили, но он нас не выдал.