Истоки Нила

Константин Нивников

© Константин Нивников, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вступление

Где находилась Европа в древности

Изучая любую работу, любой предмет, мы неизбежно, так или иначе, используем свой багаж знаний. Особенно это актуально при изучении истории – каждую работу по истории мы воспринимаем с помощью своих знаний истории и не только истории. Точно так же любой автор, который взялся за какую-то тему, использует первоисточники, анализирует их, опираясь на свои более современные знания, пропускает их сквозь призму этих знаний. Но если знания, которые были использованы, ошибочны, то и картина истории, которая в итоге у него получится, окажется искаженной. Важно понять, и это самое главное, что наши знания сложившейся схемы истории, как и знания тех, кто создавали эту схему, находятся в противоречии с первоисточниками. В этом легко убедиться, прочитав любую книгу древнего автора. Каждый последующий автор, если он анализирует работы своих предшественников, пытается доказать, как был не прав или не правы, более ранние авторы. Так было раньше, так происходит и сегодня. История держится не на самих первоисточниках, а на комментариях к ним. Не буду разбирать причины этого, но мы имеем факт, что нынешняя версия истории не выдерживает никакой критики. Работы самых ранних авторов не сохранились, но, к счастью для нас, они цитируются, пересказываются позднейшими исследователями и это позволяет частично восстановить картину реальной истории. Это важнейший момент. Надо суметь найти в дошедших до нас работах информацию, которая дошла до нас в неискаженном виде. Здесь я имею в виду, в первую очередь, реальную картину географии древности (когда я пишу древняя, то это не значит, что согласен с традиционной версией истории, понятия «древняя история», «древняя география», «древние авторы» я отношу к средневековью), не определившись с которой не имеет смысла заниматься историей. Но, к сожалению, существующая версия истории, как и другие современные версии истории (я имею в виду, в первую очередь работы А. Т. Фоменко), полностью игнорируют противоречия, касающиеся знаний географии древности. Именно поэтому картина истории, с точки зрения географии, которая получается у Фоменко, совершенно не реальна, хотя, справедливости ради, надо сказать, что с точки зрения хронологии она больше соответствует реальности, чем традиционная версия истории. Если же сделать попытку разобраться с этими противоречиями, то возникает довольно интересная картина истории – последовательная и логичная. Об этом позднее, а сейчас приведу, как пример, начало работы Плиния Старшего. В книге первой своей знаменитой работы «Естественная история» Плиний перечисляет громадное количество источников, которые он использовал в своей работе. Об этом интересно рассказано в работе А. В. Подосинова «Римские географические источники». Описание Земли у Плиния начинается со второй книги. И, что замечательно, в этом описании присутствуют, в первую очередь, такие географические объекты, как Понт, Скифия, Геркулесовы Столпы, Каспий, Меотида, которые, с современной точки зрения, – окраины древнего мира. Что уже заставляет задуматься, а правильно ли мы понимаем древнюю географию? Почему этим географическим объектам уделено такое внимание, и не были ли они на самом деле в центре основных событий, происходивших в древности. В самом конце второй книги Плиния даны размеры известной части Земли: «…Наша Земля… простирается с востока на запад… от Индии до Столпов (Геркулесовых) … на 8568 миль, согласно Исидору, на 9818 миль… Ширина же земли с юга на север, приблизительно вполовину меньшая, определяется Исидором в 5462 мили…». Замечу, что ширину Земли Плиний определяет от берега «Эфиопского океана» до устья Танаиса. Измерить расстояние от Индии до Гибралтарского пролива сегодня – минутное дело, достаточно открыть атлас и убедиться, что это расстояние примерно 8000 км, что в полтора раза меньше, расстояния у Плиния. Естественно возникает вопрос: «Откуда взялись у Плиния эти данные». Да, источники Плиния не сохранились, но в данном случае не сложно найти ответ. Откроем карту мира Птолемея (рис. 1).

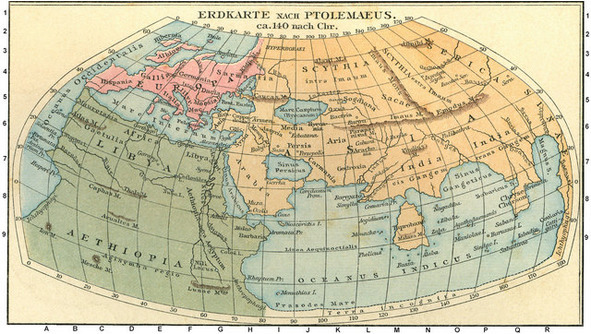

Рис. 1. Карта мира Птолемея

На этой карте показана Земля в ширину, примерно в тех пределах, о которых пишет Плиний, а с востока на запад – от Китая до Гибралтарского пролива. Если смотреть расстояние с востока на запад в градусах долготы, от Индии до Столпов, то получим, примерно, 120°. А это расстояние уже очень близко к значениям, указанным Плинием, если вспомнить, что 1° долготы соответствует 110 километрам. Как видим, глядя на карту Птолемея, знания древних авторов были весьма точные, и если сравнивать познания европейцев в географии вплоть до 14 века, то окажется, что знания европейцами были утеряны – «темные века», объясняют историки. Я хочу обратить внимание на две детали карты Птолемея: первая деталь – на ней нет Северного Ледовитого океана (Северного моря), о котором упоминают многие древние авторы, и вторая деталь – Индийский океан на этой карте не соединяется с Атлантическим океаном значит, в древности об этом ничего не знали и путешествия вокруг Африки, о которых пишут комментаторы, – это результат неправильного прочтения первоисточников, в частности, Геродота. Таким образом, у Плиния Старшего перед глазами была уже почти современная карта мира. Эта карта, вероятнее всего, была у всех авторов, которые писали на латинском языке, т.е. они подгоняли под довольно современную карту тексты, которые были у них в распоряжении, поэтому найти у этих авторов что-то интересное довольно сложно.

Замечу, что и у Геродота были в распоряжении географические карты (карта): «Смешно видеть, как многие люди уже начертили карты земли, хотя никто из них даже не может правильно объяснить очертания земли. Они изображают Океан обтекающим землю, которая кругла, словно вычерчена циркулем…». Комментаторы пишут, что тут возможно речь идет об Аккадской (Вавилонской) карте мира (рис. 2).

Рис. 2

Интересно сравнить эту карту, со средневековыми картами, выполненными в виде круга (рис. 3). Таких карт довольно много, приведу только одну, очень характерную.

Рис. 3. Карта типа Т-О в печатном издании «Краткий обзор мира» («Orbis breviarium», Флоренция, 1493 г.) Захария

На этой карте в центре обозначены Танаис и Нил, которые отделяют Азию от Европы и Африки. Тут интересна логика историков. Они считают, что во времена Геродота (5 век до н. э.) существовали карты, на которых Земля изображена в виде круга. Потом в 1 в н. э. появляется карта Птолемея, на которой довольно точно обозначены Европа, Северная Африка, Аравийский полуостров. Потом про эту карту Птолемея забывают, в средние века (10—12 века) появляются снова круглые карты (!) Земли, довольно примитивные, близкие к Аккадской карте мира, и только позднее, в 14—15 веках, карты по точности изображения Европы приближаются к карте Птолемея. Понятно, что эта история с картами не вызывает никакого доверия, слишком уж она нелепа.

Рассмотрим еще одну карту – Херефордскую карту мира. Как объяснено в Википедии, в центре карты находится Иерусалим, от центра вниз к Гибралтарскому проливу идет Средиземное море, слева Европа, справа Африка, верхняя половина карты — Азия. Кажется, что все ясно и вопросов быть не должно. Но, во-первых, самая главная странность в том, что на карте, на континенте, который комментаторы называют Европой, написано «Африка», а на континенте, который назван комментаторами Африкой, написано «Европа». Европа указана справа, и эта Европа больше похожа на Индию, а, во-вторых, побережье континента, который считается Европой, но на котором написано Африка, действительно напоминает побережье восточной части Африки. И если я скажу, что на карте в центре изображен Индийский океан со своими заливами, слева действительно Африка, как и написано на карте, а справа – Индия, на которой написано Европа, то понятно, что вызову недоумение у читателей, ведь Индийский океан – громадная водная поверхность, здесь же ничего этого и близко нет. Но объяснение этому факту можно найти на другой, более поздней карте – карте Рожера (карта Аль-Идриси). На ней этот же Индийский океан изображен таким же узким. Дело в том, что первые мореплаватели не рисковали удаляться далеко от суши, поэтому их маршруты пролегали вдоль берегов, и эти маршруты они довольно точно фиксировали на картах. И на Херефордской карте очень четко отмечена береговая линия Индии, ее западное побережье, прекрасно виден Инд, многочисленные реки, текущие из глубины материка на запад (рис. 4).