Таблица 3.1

Развитие психологии в античности

В период классической греческой психологии появились первые развернутые концепции психического, сформулированные Платоном и Аристотелем. Этот период, считающийся вершиной греческой философии, можно рассматривать как ведущий и для психологической науки. В это время ученые обратились к человеку, началось исследование тех качественных отличий, которые свойственны только душе человека и которых нет у других живых существ. Возникла идея о том, что психика – носитель не только активности, но и разума и нравственности, т. е. на ее развитие оказывают влияние не только материальные факторы, но и культура, духовный уклад. Так появились идеи о необходимости свободы для человека, которая возможна только при отходе от мысли о том, что поведение детерминируется и регулируется эмоциями. Таким образом, разум, а не чувства начинают рассматривать в качестве главного регулятора поведения, и разум же становится источником объективных знаний о всеобщем, истинном, которое может быть совершенно не связано с чувственными ощущениями.

Рациональным исследованием человека и его мира занимался Платон (427–347 гг. до н. э.). Платон, верный пифагорейским традициям, заключил, что математический код – неотъемлемое свойство мироздания – лежит в основании всех явлений. Размышления Платона о теле и его отношении к миру разума, желаний и чувств содержат удивительное интуитивное предвидение позднейших научных взглядов. Платон первым осознал, что жизнь является динамическим равновесием.

Тело постоянно вырабатывает новые вещества и освобождается от отходов; жизнь являет собой процесс непрерывного ритма угасания и регенерации наподобие дыхательного ритма. По Платону, состояние тела отражает состояние души. Жизненным источником для тела являются души. Местоположение рассудка – рациональной души – постоянно и расположено Богом в голове – месте, наиболее близком к небу. Иррациональная душа пребывает в теле. Ее верхние составляющие – смелость, честолюбие и энергия – располагаются в сердце; нижние желания, наклонности и аппетит находятся под диафрагмой. Всетело в целом управляется рациональной душой. Души внутри тела сообщаются между собой посредством внутренних органов. Основная идея заключалась в том, что в нижних частях тела психологические и физиологические процессы изначально хаотичны и неуправляемы, в отличие от высших функций разума. Здесь невозможно не вспомнить фрейдовскую концепцию хаотического Id, которое постепенно становится все более и более организованным под влиянием Ego.

В своей “Республике” Платон предвосхитил теорию сновидений Фрейда. Согласно его представлениям, во время сна душа обращается к внешним и внутренним влияниям, но желания, которые в состоянии бодрствования не определялись, выражаются во сне.

Вклад Платона в медицину состоит в том, что он рассматривал психологические феномены как общие реакции всего организма, как отражение внутреннего состояния организма. Конфликт между дезорганизованными нижними (низменными) побуждениями и высшими организующими функциями разума является основой платоновской психологии.

Аристотель в своем трактате “О душе” впервые выделил идею о неделимости души и живого тела. Душа, психика проявляются в различных способностях к деятельности: питающей, чувствующей, движущей, разумной; высшие способности возникают из низших и на их основе.

Первичная познавательная способность человека – ощущение и т. п. Аристотель считал, что душой может обладать только естественное, а не искусственное тело. В своих работах он различал три вида души (рис. 3.3).

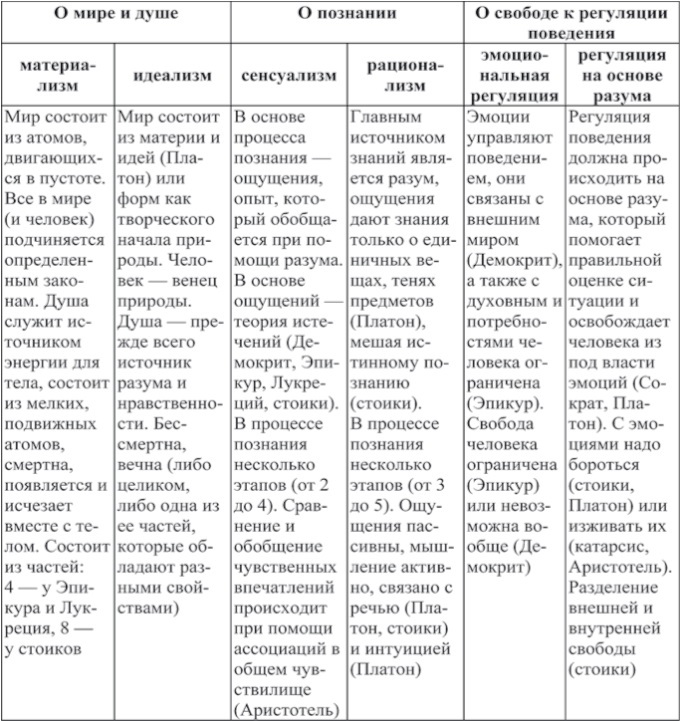

К обладателям высшей души философ относил людей и Бога. Бог обладает лишь разумной душой, а человек еще растительной и животной. Аристотель отвергал учение о переселении душ, но считал, что в душе есть часть, не возникающая и не подвергающаяся гибели. Эта часть – ум. За исключением ума, все части души подлежат разрушению, так же как и тело. Положения мыслителей Древней Греции сведены в таблицу, приведенную на рис. 3.4.

Рис. 3.3. Классификация Аристотеля

Рис. 3.4. Положения мыслителей Древней Греции

В период эллинизма, в котором греческая наука и культура вышли за рамки Греции, произошло и перемещение основных психологических школ из Греции в Рим. В это время не возникли принципиально новые подходы к психике, большинство школ модифицировали взгляды, высказанные учеными в предыдущие периоды. Однако открылось много важных фактов, связанных с исследованием особенностей поведения, его регуляции, с проблемой оценки деятельности человека и критериев этой оценки.

Окончился этот период в III–IV вв., когда зарождающаяся религия начала доминировать над научными концепциями и стал возвращаться сакральный подход к знаниям, которые рассматривались не с точки зрения их доказательности, а с точки зрения веры или неверия. Наступал период Средневековья.

Философы средневековой церкви дают следующие определения души. “Душа есть сущность живая, простая, бестелесная, словесно-разумная, действующая посредством тела и сообщающая ему жизнь и возрастание, чувство и силу рождения. Свободная, одаренная способность хотеть и действовать, изменяемая в воле, имеющая ум, не как что-либо отличное от нее, но как чистейшую часть самой себя. Что глаз в теле, то ум в душе” (Иоанн Дамаскин, “Душа человеческая”). В этом определении указаны не только все функции души, но и ее отношение к телу. “Душа есть сущность живая, простая и бестелесная, невидимая для телесного зрения, бессмертная, наделенная умом и разумом (словом)” (Добротолюбие, т. 1, 634, Евагрий Монах). “Душа субстанциальна, но принимает и обратное, она нематериальна” (Григорий Неокесарийский, De anima).

“Душа есть сущность бестелесная, разумная, живущая в теле, источник жизни для него” (Максим Исповедник, De anima).

§ 2. Психология Средневековья

На почве платоновской или, лучше сказать, неоплатоновской и аристотелевской психологии стояли все восточные и западные мыслители; из первых (в начале V в.) – Шемезий, Эней Газа (487), Филопон (около середины VI в.), из аторых – Клавдий Мамертинец (около середины V в.) и Боэций (470–520). Все они придерживались деления души на разумную и неразумную части и свободу души понимали как возможность для нее выбора путей, ведущих к высшему или телесному миру. Они защищали бессмертие души. Это было связано еще с тем, что все они былибогословами. Наряду с этими более или менее учеными рассуждениями о душе и ее частях детально разрабатывалось знание душевных состояний (практическое). Сокровища практического самонаблюдения собраны в трудах аскетов и подвижников, глубоко погрузившихся в себя и тщательно изучавших тайные изгибы сердца и желаний. Таковы, например, труды Исаака и Ефрема Сирян, Аввы Дорофея, Марка Подвижника, Варсонофия, Иоанна ученика его, Иоанна Лествичника и др. Христианские аскеты всегда с напряженным вниманием следили за корнями и гнездами греховных наклонностей, помыслов и способами борьбы с ними. Аскетическая литература имеет для психологии прямой интерес как богатое собрание фактов самонаблюдения. Из всех средневековых авторов самые замечательные открытия в области психологии сделал Блаженный Августин (354–430). Так, он заметил, что самонаблюдение является важным источником психологических знаний.

Августин как преданный сын Церкви воспринял большую часть ее догматов и религиозных предрассудков и верил в Божественное Откровение как первоисточник психологического знания. Однако его взгляд на самонаблюдение как важный инструмент понимания человеческой психологии явился существенным вкладом в развитие психологии. Августин был первым, кто живо и детально описал субъективный эмоциональный опыт, сделав это с помощью методологических принципов, которые до настоящего времени все еще составляют основу психологии. Без самосознания психология не может существовать. Эмоции – гнев, надежда, радость, страх – могут быть наблюдаемы только субъективно; если человек сам никогда не испытывал гнева, то никому не удастся объяснить ему, что же такое гнев. Тем более он никогда не сможет понять психологических изменений, сопровождающих гнев. “Исповедь” Августина – глубокий и проницательный аналитический труд.