Снимки россыпью — 8 фотографий непонятного происхождения. «Непонятного» в том смысле, что неясно, из какой фотопленки они происходят и кем сняты, хотя по всем признакам они сделаны именно во время трагического похода. Фотографии эти довольно известны и почти все уже воспроизведены в настоящем исследовании (подборку полностью можно видеть на странице Алексея Коськина в разделе «Отдельные кадры»). Вполне возможно, что все эти фотоснимки (или их часть) связаны с той самой пленкой Игоря Дятлова, которую мы так и не увидели в опубликованной подборке.

Подведем итоги несколько подзатянувшегося (и вероятно, поднадоевшего читателю) разбора фотографий, представленных Алексеем Косыгиным. По мнению автора, проведенный анализ позволяет выделить следующие моменты, существенные в контексте трагической гибели туристической группы:

1. В группе четко выделялось «ядро», состоявшее из Игоря Дятлова, Рустема Слободина, Георгия Кривонищенко и Николая Тибо-Бриньоля. Эти лица производили взаимную фотосъемку и поэтому чаще других попадали в кадр. «Ядро» это образовано выпускниками У ПИ (о Дятлове тоже можно говорить как о выпускнике, так как он фактически закончил обучение и готовился к защите диплома). Несомненно, члены «ядра» хорошо знали друг друга на протяжении достаточно длительного времени и отношения между ними могут быть охарактеризованы как товарищеские, доверительные и полные искренней симпатии.

2. В упомянутое «ядро» органично вписался Семен Золотарев. По частоте его фотографирования участниками похода он, пожалуй, является лидером. Во всяком случае, если он и отстает от Тибо-Бриньоля по числу своих фотопортретов, то не намного. Не подлежит сомнению, что Семен если и был поначалу встречен участниками группы настороженно, то очень быстро и ловко сумел растопить лед в отношениях. Анализ походных фотоснимков позволяет категорически утверждать, что Семен Золотарев не являлся источником напряжения внутри группы, не противопоставлял себя Игорю Дятлову, и все версии внутреннего конфликта, связанные с присутствием в группе «чужеродного» студенческой среде Золотарева, можно смело отмести как полностью несостоятельные.

3. Соответственно существованию «ядра» должна существовать и «периферия» группы (что наблюдается всегда в достаточно многочисленных коллективах единомышленников независимо от целеполагания создания подобных коллективов). К таковой «периферии» можно отнести Александра Колеватова, Юрия Дорошенко, Зину Колмогорову и Людмилу Дубинину. Юрий Юдин также попадал в «периферийный состав» до тех пор, пока не отделился от группы.

4. Последнее обстоятельство (т. е. отсутствие девушек в составе «ядра» группы) резко снижает вероятность конфликтов, так или иначе связанных с «женским фактором». В принципе, присутствие девушек или женщин в коллективе с преобладанием мужчин, с точки зрения виктимологии может служить серьезным дестабилизирующим фактором, причем в силу самых разных обстоятельств (если говорить об этом в самых общих словах, то причина конфликтов и обусловленных ими преступных действий может быть связана как с борьбой мужчин за внимание женщин, так и с борьбой женщин между собою за влияние на мужчин. Обычно в такого рода группах присутствуют сложные комбинации самых противоречивых мотивов, в которые нет смысла сейчас углубляться, важно лишь отметить, что для запуска «конфликтной цепочки» женщина или девушка должна попасть в «доминирующее ядро» и иметь возможность навязывать ему свои суждения). То, что обе девушки оказались вне «доминирующего ядра» группы, фактически свело к нулю угрозу внутреннего конфликта, связанного с «женским фактором». Ни борьба за симпатии девушек, ни их игры в «фаворитизм» не смогли бы разрушить целостность группы просто потому, что «ядро» этого не допустило бы. Можно не сомневаться в том, что присутствие девушек в группе не являлось источником напряжения и не создавало внутренних конфликтов. Все версии, а точнее домыслы, обыгрывающие «женский фактор» как спровоцировавший конфликт между участниками похода группы Игоря Дятлова, можно с полным основанием отнести к умозрительным и совершенно беспочвенным.

5. Анализ походных фотографий, представленных Алексеем Коськиным, заставляет предположить, что число фотоаппаратов, имевшихся в распоряжении участников похода, превышало число, зафиксированное следствием. Фотоаппаратов было более тех четырех штук, которые следователи обнаружили в палатке группы и вернули родственникам погибших туристов. Раскладка фотоаппаратов по принадлежности дает следующий, в высшей степени неожиданный результат: два фотоаппарата находились в распоряжении Семена Золотарева (один из них остался в палатке, второй был унесен в овраг), по одному имелось у Рустема Слободина, Игоря Дятлова, Георгия Кривонищенко и Николая Тибо-Бриньоля (предположительно). Еще один фотоаппарат на данном этапе может считаться «неустановленной принадлежности, возможно, принадлежащий Зине Колмогоровой».

6. Можно ли допустить, что фотоаппарат Тибо-Бриньоля был унесен последним в овраг и впоследствии именно он оказался найден на трупе Золотарева? Другими словами, не считает ли автор «один фотоаппарат за два»? Подобное предположение, откровенно говоря, представляется нелогичным и внутренне противоречивым, прежде всего потому, что Тибо и Золотарев были одеты одинаково хорошо и у Тибо просто не было никаких оснований передавать свой фотоаппарат Семену: тот имел ничуть не больше шансов пережить ночь, чем сам Николай. Если бы Тибо-Бриньоль действительно умудрился унести свой фотоаппарат из палатки, то, скорее всего, последний был бы найден на его трупе. Можно, правда, предположить, будто Золотарев снял фотоаппарат уже с трупа Николая Тибо-Бриньоля и носил его на шее вплоть до собственной смерти, но это предположение также выглядит слабо мотивированным. Зачем Семену забирать именно фотоаппарат, если для его выживания в то время куда большее значение имели вязаные перчатки Тибо-Бриньоля и его куртка на овчине? Разумного ответа нет и быть не может, особенно если мы примем во внимание, что тело Тибо-Бриньоля не подвергалось раздеванию его товарищами и погибал он, судя по всему, одним из последних. Все эти рассуждения подкрепляют уверенность в том, что приведенная выше раскладка фотоаппаратов по принадлежности верна и фотоаппарат Тибо-Бриньоля не имеет отношения к тому фотоаппарату, что оказался найден на трупе Золотарева.

7. Предположение о наличии у членов группы более четырех фотоаппаратов, обнаруженных следователями в палатке, заставляет задуматься над тем, какова же была судьба исчезнувшей фототехники. В случайную утрату сразу двух фотоаппаратов и последующую случайную гибель всей группы не верится напрочь — просто в силу того, что здравый смысл отрицает вероятность одновременной реализации столь малореализуемых случайностей. Напрашивается предположение о взаимосвязи или даже взаимной обусловленности этих событий. В 18-й главе уже указывалось на то, что целый рад серьезных, хотя и косвенных улик свидетельствует о проведенном в палатке туристов обыске (разбитый светофильтр фотоаппарата Кривонищенко, не до конца подрезанная лыжная палка из бамбука, короткие разрезы ската палатки, обращенного вниз по склону, рассыпанные сухари и т. п.). Именно во время обыска и могли исчезнуть 5-й и 6-й фотоаппараты туристов, которые мы условно закрепили за Тибо-Бриньолем и Колмогоровой. Почему же исчезли два фотоаппарата, но остались четыре других? Каков же мог быть критерий отбора фотоаппаратов таинственными похитителями, другими словами, чем они руководствовались, решая, что забрать с собою? Оставшиеся фотоаппараты «Зоркий» были сравнительно новыми: Золотарев и Дятлов владели фотоаппаратами 1955 г. выпуска, а Кривонищенко и Слободин — 1954 г. (это легко устанавливается из их серийных номеров). В принципе, все они выглядели одинаково, поскольку являлись однотипными. Видимо, те фотоаппараты, которые были похищены, чем-то заметно от них отличались.

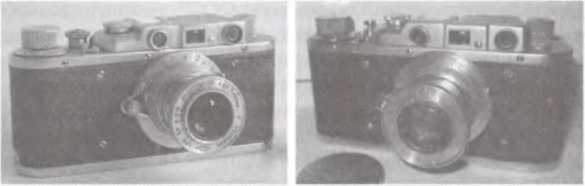

Хотя с точки зрения механики, оптики и кинематики работы фотоаппараты «Зоркий» являлись точной копией фотоаппаратов ФЭД и даже имели одинаковые с ними габариты, их невозможно было перепутать. «Зоркие» (снимок слева) с самого начала выпуска в 1948 г. комплектовались объективами «Индустар-22» с просветленной оптикой (которую изготавливали на станках, вывезенных из разгромленной Германии в счет послевоенных репараций). Между тем фотоаппараты ФЭД вплоть до 1955 г. (а ФЭД-2 — до 1956 г.) получали объективы «Индустар-10» с непросветленной оптикой. Просветленные и непросветленные линзы легко различались визуально, поскольку имели разные показатели свето-отражения, в силу чего просветленная оптика казалось явно более темной. Кроме того, объективы «Индустар-22» и «Индустар-10» имели различную маркировку торцевых поверхностей. «Зоркий» Георгия Кривонищенко был снабжен желтым светофильтром (найден в палатке туристов с треснутым стеклом).