Итак, дивизионные пушки уступили первенство дивизионным гаубицам — орудиям, самая целесообразность которых некогда отрицалась многими артиллеристами. В самом деле, на протяжении десятилетий главной целью легкой полевой артиллерии была открыто расположенная живая сила противника. Именно необходимость поражения колонн вражеской пехоты и кавалерии привела к постепенной выработке маневренных и скорострельных полевых пушек. Если же противник находился в крепостях, под защитой одетых камнем фортов и бастионов, в дело вступала могущественная, но малоподвижная тяжелая осадная артиллерия. В отличие от полевой артиллерии, обходившейся лишь 75—77-мм пушкой, осадная имела на вооружении как пушки калибром 150–155 мм, так и гаубицы калибром 210–220 мм. И каждый из этих типов орудий при бомбардировке крепостей играл свою важную роль.

Вообще говоря, пушка превосходит орудия всех других типов одинакового с ней калибра по длине ствола, по начальной скорости снаряда, по дальности стрельбы и скорострельности. Благодаря настильной траектории пушка способна поражать открытые вертикальные цели. Другое дело гаубица. Ствол у нее короткий, начальная скорость снаряда раза в 2–3 меньше, чем у пушки. Угол возвышения, наоборот, в 2 раза больше, чем у пушки, — 65–75°. Поэтому траектория гаубичного снаряда — навесная. Меняя количество пороха в заряде, можно при одном и том же угле возвышения получить разные дальности стрельбы и крутизну траектории. Хотя из-за переменного заряда снижается скорострельность гаубицы, каждый выстрел получается гораздо экономичнее, он меньше изнашивает ствол и меньше нагружает лафет. В результате калибр гаубицы при одинаковом весе с пушкой оказывается раза в полтора, а вес снаряда раза в два-три больше, чем у пушки. Ведя навесной огонь, гаубица, в отличие от пушки, может поражать горизонтальные цели — перекрытия казематов, укреплений и зданий, нанося значительные повреждения своими тяжелыми и содержащими более мощный заряд снарядами.

Долгое время деление артиллерии на легкую полевую и тяжелую осадную было вполне оправданным. Первую поправку в эту схему внесла русско-турецкая война 1877–1878 гг. При осаде Плевны турецкие войска, укрывшиеся в сравнительно легких земляных укреплениях, оказались недосягаемыми для огня русских полевых пушек. Снаряды трехдюймовок лишь «слизывали» слой земли с укрытий, которые в то же время не представляли достойной цели для тяжелых осадных орудий. Русско-японская война дала новое подтверждение тому, на что лишь намекнула война русско-турецкая: нужны полевые орудия навесного огня с мощным фугасным снарядом. Эти орудия должны разрушать прочные сооружения, блиндажи и окопы, вести стрельбу по удаленным целям большого значения — артиллерийским батареям, войсковым резервам и колоннам, транспортам, переправам и т. д. И при этом орудия навесного огня должны быть более подвижными, чем тяжелые осадные орудия. После 1905 года почти все крупные страны, кроме Франции, уповавшей на совершенства своей 75-мм полевой пушки, осознали необходимость создания тяжелой полевой артиллерии, вооруженной пушками калибром 105–120 мм и гаубицами калибром 150–155 мм. Но одна лишь Германия к началу первой мировой войны имела достаточное количество таких орудий. Всем остальным странам тяжелую полевую артиллерию пришлось создавать в экстренном порядке уже в ходе боевых действий. В экстренном же порядке пришлось всем странам, включая и Германию, создавать легкую полевую гаубицу…

Действительно, в ходе наступления войска могут натолкнуться на противника, обороняющегося в окопах, в блиндажах без прочного бетонного или земляного покрытия. Против таких укреплений легкая полевая пушка с ее снарядом бессильна. Она не в состоянии даже поразить живую силу противника, укрывшуюся в неглубоких окопах или просто в складках местности. Тяжелая же полевая артиллерия слишком дорога и малочисленна, чтобы стрелять по таким мало достойным ее целям. Кроме того, сравнительно малая подвижность тяжелой артиллерии дает противнику время закрепиться на позициях, подвезти свою артиллерию и создать прочную оборону. Чтобы не дать противнику времени на сооружение хорошо укрепленных позиций, чтобы наступающая пехота не была остановлена самыми легкими земляными укреплениями, чтобы иметь возможность поражать врага навесным огнем, требовалось новое артиллерийское орудие. По весу и подвижности оно должно было приближаться к легким полевым пушкам, а по калибру и мощности снаряда — к орудиям тяжелой полевой артиллерии. Вот какая задача стояла перед конструкторами, приступившими к проектированию легких полевых гаубиц.

Образцы таких гаубиц были разработаны в 1909–1912 годах. Германия остановила свой выбор на калибре 105 мм, Австро-Венгрия на 100 мм, Англия — на 114, Россия — на 122 мм. 122-мм полевая гаубица, принятая на вооружение русской армии в 1910 году, была отличным орудием, превосходившим по своим баллистическим качествам легкие гаубицы Германии и Австро-Венгрии. Но недоверие к гаубицам было в русской армии так велико, что даже артиллеристы, отличившиеся в русско-японской войне, продолжали считать: «Гаубичные батареи в бою не всегда найдут для себя подходящую работу». В результате легкие полевые гаубицы были введены на вооружение русской армии лишь в незначительном количестве. Чтобы понять, насколько недальновидным было это решение, следует вспомнить, что, пожалуй, важнейшим для артиллеристов итогом первой мировой войны была идея гаубизации армии, то есть облегчения тяжелой артиллерии за счет снижения дальнобойности при сохранении мощности снаряда…

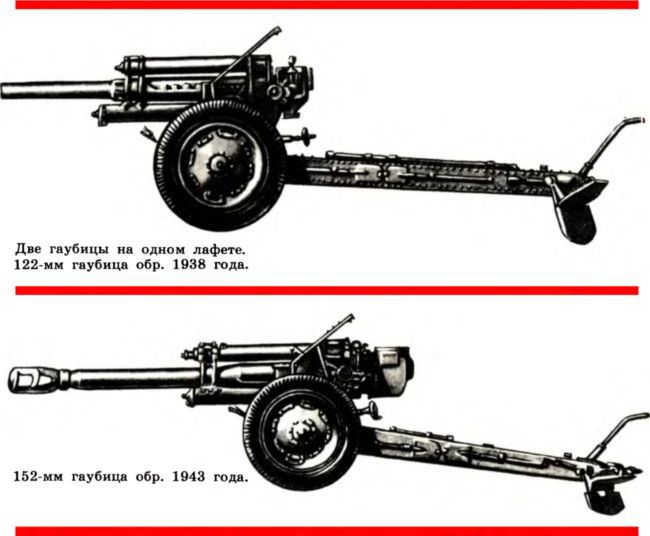

В «Системе артиллерийского вооружения», утвержденной Реввоенсоветом Республики в мае 1929 года, перед конструкторами была в числе прочих задач поставлена и задача создать к 1932 году новую 122-мм дивизионную гаубицу, более совершенную, чем гаубица образца 1910 года. Орудие, в котором нуждалась Красная Армия, должно было быть в полтора раза дальнобойнее и в три раза скорострельнее старой гаубицы. Но тут повторилась почти такая же история, что и с созданием новой дивизионной пушки, — история, которая показывает, как трудно найти конструктивный компромисс между мощностью и подвижностью. Если тяжелые орудия были созданы, как говорится, с первой попытки, то создание легких — дивизионных — орудий потребовало гораздо больше времени. Все новые образцы 122-мм гаубиц оказывались чересчур тяжелыми, и эти неудачи в конце концов породили даже мнение о невозможности получения гаубицы, удовлетворяющей новым требованиям. Специалисты начали поговаривать об отказе от калибра 122 мм и о переходе на принятый в западноевропейских армиях калибр 105 мм.

Такое предложение было высказано в марте 1937 года на совещании в Кремле, посвященном развитию артиллерийского вооружения. Против этого предложения горячо выступил молодой конструктор Ф. Петров, ставший впоследствии генерал-лейтенантом инженерно-технической службы, Героем Социалистического Труда.

«Я говорил, — вспоминает Федор Федорович, — о реальности создания именно 122-мм гаубицы и, отвечая на многочисленные вопросы, выдавал, как говорится, векселя. Мой оптимизм питался большим, как мне казалось тогда, успехом нашего коллектива по созданию 152-мм гаубицы-пушки. Совещание наметило завод (к сожалению, не тот, где я работал), которому предстояло разработать опытный образец. Чувствуя большую ответственность за все сказанное мной на совещании в Кремле, я предложил руководству своего завода проявить инициативу в разработке 122-мм гаубицы. Чтобы предложить руководству завода поработать над проектом этой гаубицы в инициативном порядке, мне нужно было самому много, очень много потратить дней и бессонных ночей на продумывание и наброски различных конструктивных схем будущего орудия и приобрести необходимую уверенность в реальности осуществления выбранной схемы. Затем к более углубленной проработке была привлечена небольшая группа конструкторов…»