Астероиды. Наиболее хорошо изученными среди малых тел Солнечной системы являются астероиды – малые планеты. История их исследования насчитывает более двух столетий. В ночь на 1 января 1801 г. Джузеппе Пиацци открыл первую малую планету, которая получила название Церера.

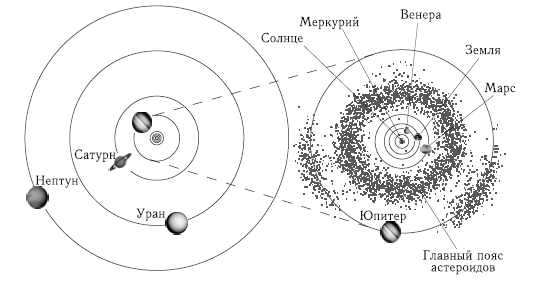

Орбиты практически всех астероидов располагаются между орбитами Марса и Юпитера и образуют Главный пояс астероидов (рис. 2.2). К настоящему времени открыто более 500 тыс. астероидов. Более чем для 200 тыс. астероидов надежно определены орбиты (такие астероиды получают свой номер, а затем и название). По имеющимся оценкам, в Главном поясе существует не менее миллиона астероидов размерами более 1 км.

Рис. 2.2. Солнечная система и Главный пояс астероидов

В прошлые века астрономы, сохраняя древние традиции в названиях планет, присваивали малым планетам имена богов, как греко-римских, так и других. К началу ХХ в. на небе появились имена почти всех известных человечеству богов – греко-римских, славянских, китайских, скандинавских и даже богов народа майя. Открытия продолжались, богов стало не хватать, и тогда на небе стали появляться названия стран, городов, рек и морей, имена и фамилии реальных живых или живших людей. Неизбежным стал вопрос об упорядочении процедуры этой астрономической канонизации имен. Вопрос этот тем более серьезен, что, в отличие от увековечения памяти на Земле (названия улиц, городов и т. п.), имя астероида не может быть изменено. Каждый объект, будучи открыт и занесен в каталог, становится предметом изучения астрономов. Все данные об обнаружении и результатах наблюдений пересылаются в Центр малых планет (ЦМП). После того, как будут проведены многократные наблюдения астероида на интервале времени, превышающем период его обращения вокруг Солнца, ему присваивается постоянный порядковый номер. (Подробно о порядке нумерации см. в главе 3.)

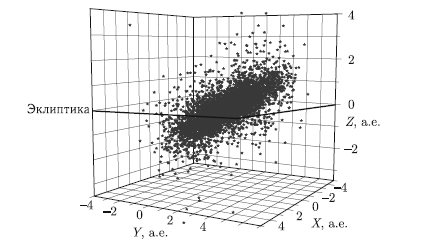

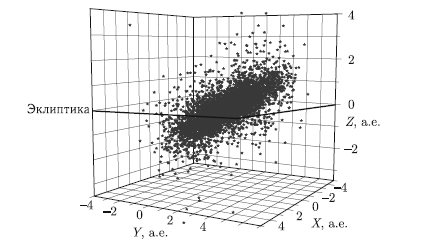

Рис. 2.3. Мгновенное положение астероидов в прямоугольной системе координат, основная плоскость – плоскость эклиптики

Большие полуоси орбит большинства астероидов заключены в пределах от 2,06 до 3,27 а.е., а среднее значение составляет 2,77 а.е. Средний эксцентриситет орбит всех пронумерованных малых планет – 0,14, средний наклон плоскости орбиты астероида к плоскости орбиты Земли – 7,7° (мгновенное положение астероидов см. на рис. 2.3). Скорость движения астероидов Главного пояса относительно Солнца – около 20 км/с, период обращения (астероидный год) составляет от 3 до 9 лет. Период собственного вращения астероидов (т. е. продолжительность суток на астероиде) в среднем составляет 7 часов.

Кометы. Кометы известны с глубокой древности. Это небесные тела, которые выглядят как туманные пятна и становятся все ярче и ярче по мере приближения к Солнцу, приобретая длинные и яркие хвосты. Кометы появляются на небе довольно редко и, как правило, неожиданно. Из-за необычного вида их считали предвестниками несчастий: голода, стихийных бедствий, эпидемий, войн или смерти правителя. Редкие случаи совпадений таких событий с появлениями комет запоминались надолго и лишь укрепляли веру в «зловредное» действие комет.

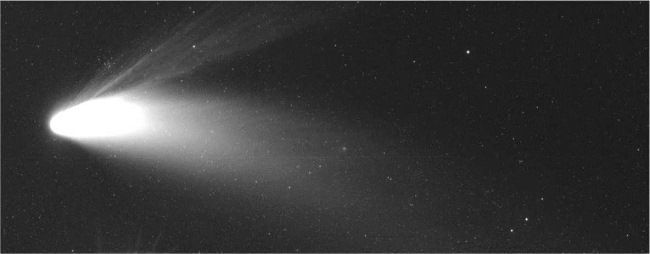

Кометы по своему виду очень индивидуальны, и «нормальной», типичной кометы не существует. Общим можно считать то, что на звездном небе комета видна в виде туманного пятна или хвостатой звезды (рис. 2.4). Кометы состоят из головы и хвоста (хвостов).

Рис. 2.4. Комета Хэйла – Боппа. Снимок получен на камере ВАУ Звенигородской обсерватории ИНАСАН (апрель 1997 г.)

Голова кометы – основная часть кометы, состоящая из комы и ядра кометы. Видимые размеры головы кометы достигают 2 млн км.

Ядро кометы – центральная часть головы кометы, в которой сосредоточена почти вся масса кометы. Размеры ядра кометы достигают нескольких десятков километров.

Кома кометы – сферическое газопылевое разреженное облако (туманная атмосфера), окружающее ядро кометы. Кома образуется при нагревании Солнцем ядра кометы.

Хвост кометы – протяженная и разреженная часть кометы, состоящая из пыли, газа и ионизованных частиц. Кометный хвост формируется из вещества комы, которое под давлением света и солнечного ветра отбрасывается в направлении от Солнца. Видимые размеры хвоста кометы достигают десятков миллионов километров.

Обычно комета обладает двумя хвостами: ионным хвостом и пылевым хвостом, изогнутым по отношению к орбите кометы и содержащим много пылевых частиц.

Подробнее о кометах см. в главе 4.

Планеты-карлики. Первые объекты, обнаруженные в районе орбиты Плутона и далее, так называемые «транснептуновые объекты», были невелики по размерам. Позднее астрономы обнаружили в этом поясе гораздо бо́льшие тела, такие как 136108 Haumea (экваториальный диаметр 1960 км) и 136472 Makemake (около 1800 км). Крупнейший из известных на сегодня объектов – планетоид 136199 (2003 UB313), известен под именем Эрида. Его поперечник оценен в 2400 км, что превышает диаметр Плутона. На рис. 2.5 (см. вклейку) можно сравнить размеры карликовых планет и кандидатов в карликовые планеты с размерами Плутона.

24 августа 2006 г. в Праге после ожесточенных споров Генеральная ассамблея Международного астрономического союза (МАС) проголосовала за новое определение, которое автоматически лишило Плутон звания планеты, присвоенного ему тем же МАС в 1930 г. Согласно новому определению, планетой Солнечной системы считается тело: 1) вращающееся по орбите вокруг Солнца; 2) имеющее достаточную массу для того, чтобы сформировать под действием собственного гравитационного поля гидростатически равновесную фигуру (близкую к сферической); 3) «расчистившее» область в районе своей орбиты от более мелких объектов. Таким образом, в Солнечной системе стало всего восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Тела, не удовлетворяющие третьему условию, но не являющиеся спутниками, теперь будут называть карликовыми планетами – к ним относят, например, Плутон и Цереру. Все остальные тела, кроме спутников, называются малыми телами Солнечной системы. Это большинство астероидов, комет и объектов пояса Койпера, некоторые из них являются кандидатами в карликовые планеты.

2.2. Происхождение малых тел, их эволюционная взаимосвязь

Какою ты стихией порожден?

Все по одной отбрасывают тени,

А за тобою вьется миллион

Твоих теней, подобий, отражений.

У. Шекспир. Сонет 53

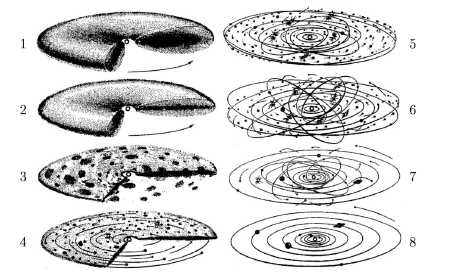

В рамках стандартного сценария образования Солнечной системы формирование каменных и ледяных астероидов находит естественное объяснение – это своего рода остатки строительного материала планетной системы Солнца. На рис. 2.6 показаны стадии формирования нашей планетной системы из околосолнечного протопланетного диска.

Рис. 2.6. Стандартная модель эволюции газопылевого допланетного диска около молодого Солнца [Левин, 1964; Витязев и др., 1990]

На этом рисунке слева сверху вниз показаны следующие фазы эволюции протопланетной системы: опускание пыли к центральной плоскости и образование пылевого субдиска (1); уплощение пылевого субдиска (2); развитие гравитационной неустойчивости в нем и его распад на пылевые сгущения (3); сжатие пылевых сгущений и образования роя плотных тел астероидных размеров (4). Справа – объединение планетезималей в планеты: появление крупных тел (5); рост относительных скоростей планетезималей (6); ударный нагрев, сильный метаморфизм, плавление и испарение вещества и его реконденсация; диссипация газа из Солнечной системы и аккреция его на Юпитер и Сатурн, выброс планетами-гигантами малых каменно-ледяных тел на периферию Солнечной системы (образование облака Оорта) (7), завершение процесса формирования планет и спутниковых систем, пояса астероидов, образование тел пояса Койпера из вещества окраинных областей допланетного диска (8) [Левин, 1964; Витязев и др., 1990].