Обработка всей поступающей информации о наблюденных положениях объектов, присвоение предварительных обозначений объектам, идентификация объектов, определение предварительных орбит и их последующее уточнение в настоящее время полностью выполняются под контролем Центра малых планет (ЦМП), финансируемого НАСА и работающего под эгидой МАС (http://cfa-www.harvard.edu/cfa/ps/mpc.html). Центр также публикует информацию об объектах, которые нуждаются в дополнительных наблюдениях для подтверждения их открытия, уточнения орбит и других характеристик.

Прогнозирование движения ПОО, поиск их тесных сближений с Землей и получение оценки вероятности столкновений на протяжении ближайших десятилетий регулярно осуществляется в настоящее время в Лаборатории реактивного движения США (http://neo.jpl.nasa.gov/risk/) и в Пизанском университете (Италия) (http://newton.dm.unipi.it/gi-bin/neodys/).

Конечно, при анализе известных данных о потенциально опасных объектах возникает наиболее существенный вопрос – сколько же неучтенных потенциально опасных объектов? Представляются разумными оценки: от 2 104 (для тел размером более 140 м) и до 106 (для тел крупнее 50 м). Сведения о ближайших известных прохождениях ПОО даны в приложении 1. Слово «известных» подчеркнуто специально, ведь, несмотря на очень значительный прогресс, мы пока еще слишком мало знаем об этом классе малых тел Солнечной системы. Можно сказать, что в силу ограниченности современных наблюдательных возможностей эти тела открываются практически по счастливой случайности.

Поскольку опасность столкновений с малыми телами все более серьезно осознается в наше время на различных уровнях – от профессионалов-ученых до правительств, естественно, встает вопрос о расширении возможных путей предотвращения угрозы. Разработка и создание методов и средств активного противодействия падению космических тел – важная составляющая в подходе к решению проблемы АКО. Выбор метода существенным образом зависит от размеров опасного тела и времени упреждения (времени, остающегося до столкновения). Собственно, таких методов два: уничтожение (дисперсия) угрожающего тела и увод его с угрожающей орбиты.

Мы считаем очевидным, что необходимо развивать все аспекты создания эффективной системы, позволяющей или отклонить, или уничтожить приближающееся к Земле опасное тело. Важнейшими научно-техническими задачами в плане решения проблемы АКО являются:

– организация всемирной сети обнаружения, мониторинга и изучения свойств потенциально опасных объектов;

– организация всемирной (глобальной) системы защиты Земли от этой опасности.

К возможности решения этих задач нас приближают достижения последних двух десятилетий, в том числе:

– проведены и проводятся работы по обнаружению и мониторингу небесных тел (астероидов и комет), которые могут столкнуться с Землей. Эти работы пока находятся в начальной стадии развертывания, но уже дали весьма важные результаты;

– сделаны существенные шаги по созданию системы контроля космического пространства – созданы и создаются средства, способные обнаружить опасные небесные тела (даже небольшие по величине) на подлете к Земле;

– совершенствуется ракетно-космическая техника, которая обеспечивает возможность полета космических аппаратов к малому небесному телу;

– созданы ядерные взрывные устройства, способные отклонить небесное тело от Земли или уничтожить его (в зависимости от размера угрожающего объекта). Так, тело размером 1 км и более невозможно разрушить, даже используя весь накопленный ядерный потенциал Земли.

Более детально вопросы развития методов противодействия освещены в главе 10.

Специфика проблемы активного противодействия состоит в том, что она не может решаться одной страной или группой стран. Это – международная проблема, затрагивающая интересы всех стран, которая может быть решена лишь при наличии международного соглашения в отношении предпринимаемых действий. Особенно чувствительным вопросом является применение ядерных взрывов как инструмента противодействия. Сегодня на вывод ядерного оружия в космос существует запрет. Но в некоторых ситуациях без этого инструмента при современном уровне технологий обойтись нельзя. Можно указать и на ряд других причин, по которым оказание активного противодействия падению космических тел должно стать предметом международного соглашения.

В главе 11 рассмотрены различные аспекты организации международной кооперации (разумеется, с участием России) по проблеме АКО.

Глава 2

Малые тела Солнечной системы

…Я помню иногда

Угасший метеор в пустынях мирозданья,

Седой кристалл в сверкающей пыли…

М. Волошин

2.1. Классификация малых тел Солнечной системы

О, пыль миров! О, рой священных пчел!

Я исследил, измерил, взвесил, счел,

Дал имена, составил карты, сметы…

М. Волошин

Пространство Солнечной системы между планетами населено телами, чьи размеры сильно отличаются – от мельчайших пылинок до тысячекилометровых астероидов. Эти небесные тела называют малыми телами Солнечной системы. Как отмечалось в главе 1, их подразделяют, в зависимости от размера и свойств, на межпланетную пыль, метеороиды, астероиды и кометы. В разделе 1.1 приведены характерные границы размеров для каждого класса. В принципе, сближаться с Землей при своем движении в пространстве и даже падать на Землю могут любые малые тела. Но угрозу для Земли представляют только наиболее крупные из них. Например, метеороиды размером до 10 м можно считать малоопасными, если же определение метеороидов расширить до 100 м, то столкновения с такими телами, конечно же, становятся весьма опасными и проблему АКО нужно было бы называть астероидно-кометнометеороидной опасностью.

Различие между указанными типами обусловлено как природой этих тел, так и исторической традицией в их изучении. В этом разделе дадим очень краткое представление об этих телах (и карликовых планетах), более глубокое рассмотрение проводится в главах 3–5. Мы практически не рассматриваем в этом разделе, да и в целом в книге межпланетную пыль, поскольку ее роль в проблеме АКО ничтожна.

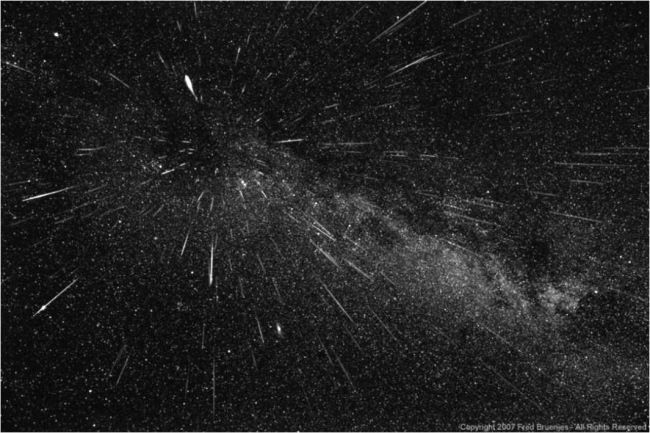

Метеороиды. Метеороидами называют малые тела, проявляющие себя при падении на Землю как метеоры и болиды, сгорающие в атмосфере. Такие падения наблюдаются как красивые явления, называемые «падающими звездами», а при массовом характере – «звездным дождем» (рис. 2.1). Размеры метеороидов, как правило, не превышают нескольких метров. Некоторые метеороиды долетают до поверхности Земли в виде метеоритов. Значительная часть метеороидов представляет собой довольно рыхлые тела, образующиеся в результате распада кометных ядер.

Рис. 2.1. Метеорный поток Персеиды (http://www/moonglow.net/ccd/pictures/ meteors/index.html)

По динамическим характеристикам метеороиды разделяют на два класса: спорадические и метеороиды, образующие рои. Метеороидный рой – это множество частиц, двигающихся по близким в некотором смысле орбитам. Если метеороидный рой пересекается Землей, то при достаточно больших геоцентрических скоростях метеороидов и пространственной плотности роя мы наблюдаем явление метеорного потока. Наблюдения метеорных потоков – это практически единственный способ регистрации метеороидного роя по наземным наблюдениям. Начиная с открытия Дж. Скиапарелли, установившего сходство орбит метеорного потока Персеиды и кометы 1862 III, считается, что метеороидные рои образуются при разрушении ядер комет. (Подробнее см. в главе 5.)