И араб Ибн-Баттута, никогда не интересовавшийся никем, кроме мусульман, решил достичь тех земель и своими глазами увидеть и небесные огни, и серебряные рудники.

Это удивительно. Вот не пошел же на пермский север Марко Поло, тоже знаменитый путешественник. Марко Поло бывал в Булгарах, более того, там одно время жили его отец и дядя. Их семья не была близка к сильным мира сего – обыкновенные купцы. В своих записках Марко Поло просто повторил то, что, видимо, знали все. «Много у тех людей на севере дорогих мехов, у них есть соболя, и горностаи, и белки, и эрколины, и множество лисиц. Но главное – серебряные рудники». И все, резюмировал Марко, более тут ничего интересного нет, пойдем в…

И повел рассказ про Китай.

Ни татары-ордынцы, ни татары-булгары никогда не совались на пермские севера. Никогда. Ни разу единого. Ибн-Баттута на север пошел. Он снарядил экспедицию и дождался зимы. Его уговорили оставить жен и наложниц в Булгаре, что для жизнелюбивого путешественника было немалой жертвой. Накупил одежды, полностью для него непривычной. «…Надевал по три шубы и по двое штанов, на ногах были валенки, а сверху еще и сапоги из стеганых полосок материи, поверх которых вдобавок надевались сапоги для верховой езды из медвежьей шкуры». Упакованный таким образом, он не мог сам без посторонней по мощи даже взобраться на лошадь.

По замерзшим рекам экспедиция тронулась в путь. Нормы ислама требовали многократного омовения в течение дня. Долбили лед и совершали омовение. Студеный ветер с верховьев гудел по реке, до зеркальной гладкости оголяя лед. Верхом было уже невозможно, шли пешком по границе льда и снега. На льду ноги скользили, в снегу тонули, встречный ветер опрокидывал. Борода Ибн-Баттуты заледенела, кожа на лбу потрескалась. Нанятый в Булгаре народец, боясь погибели, начал сбегать. Тщательно хранимые в глиняном горшке угли от мороза погасли. Мучила жажда, которую снег не унимал, а отбирал последнее тепло. Но Ибн-Баттута повернул назад только тогда, когда не смог добыть воды для омовения. Хоть и обморозился основательно, но остался жив, и мир узнал его записки. Поднимись он по Каме чуть выше – шансов уцелеть у него не было бы никаких.

…Ибн-Баттута все же достиг Индии и провел восемь лет при дворе султана, став одним из его приближенных. Он, так любивший жить богато, имел дом и собственную мечеть, гарем и многочисленных невольников.

Вспоминал ли он посреди индийской неги зеркальный камский лед, студеный ветер с верховий и солоноватый вкус крови на потрескавшихся от мороза губах? Осталось ли сожаление о том, чего никогда не увидел? Самое жгучее сожаление для человека рожденного идти к неведомому…

Да будет мир праху досточтимого шейха Абу Абдуллах Мухаммед Ибн Абдуллах Ибн Мухаммед Ибн Ибрахим ал-Лавати. Он оставил бесценное свидетельство о том, сколь загадочной и притягательной была Великая Пермь в глазах его современников, какие богатейшие серебряные рудники мечтали найти в этих бескрайних северных просторах под черным небом, горящим сказочными огнями… Как мало знали о той земле, как страстно хотели узнать.

Изветчик

– Своей ли охотой крестятся югра и пермь? И не срамят ли они наше византийское благочестие? – вопрошает с пристрастием князь московский про Пермь Великую.

– Богатства ради иной раз и крестятся, княже. Так они и русам новгородским служат богатства ради. А какое у их благочестие? Из древес Христовы фигуры вырезают, с ликом узкоглазым, какой был у ихнего Куды-водэжа. Раскрасят и молятся. Иконы имя непривычны, дак оне идолам этим молятся, как, мол, понятнее. Иной кровью козлиной губы христовы мажет, жертвы приносят. Срамят, ох, срамят благочестие!

Так ответствует князю его специальный посланник, все ведающий про обширный край именем Пермь Великая. Этот посланник – Эльдэнэ. Единственное, что он про себя знал: он – Эльдэнэ. О-о-эльдэнэ-э-э! Так протяжно и нежно когда-то пела мать, качая его. Может быть, это означало: «Мой сынок». Или «Весенний ветер». Или еще что-нибудь. Его мать была крещеная татарка, из просторных ордынских степей попавшая в московский терем. У него не было народа, не было родины. В Москве он постился и совершал крестное знамение, в татарском шатре брал с расписного блюда жирные куски баранины, в юрте лесных людей пил теплую лосиную кровь. С русскими он говорил по-русски, с татарами – по-татарски, а с лесными людьми умел говорить молча, читать на лице шамана знаки власти и на своем – внятно обозначать покорность и внимание. При этом даже глаза его, круглые в Московии, превращались в узкие щелочки. Он погибал неоднократно, но он был нужен, жизненно важен для Московии, поэтому он оживал и вновь уходил в не ведомые края.

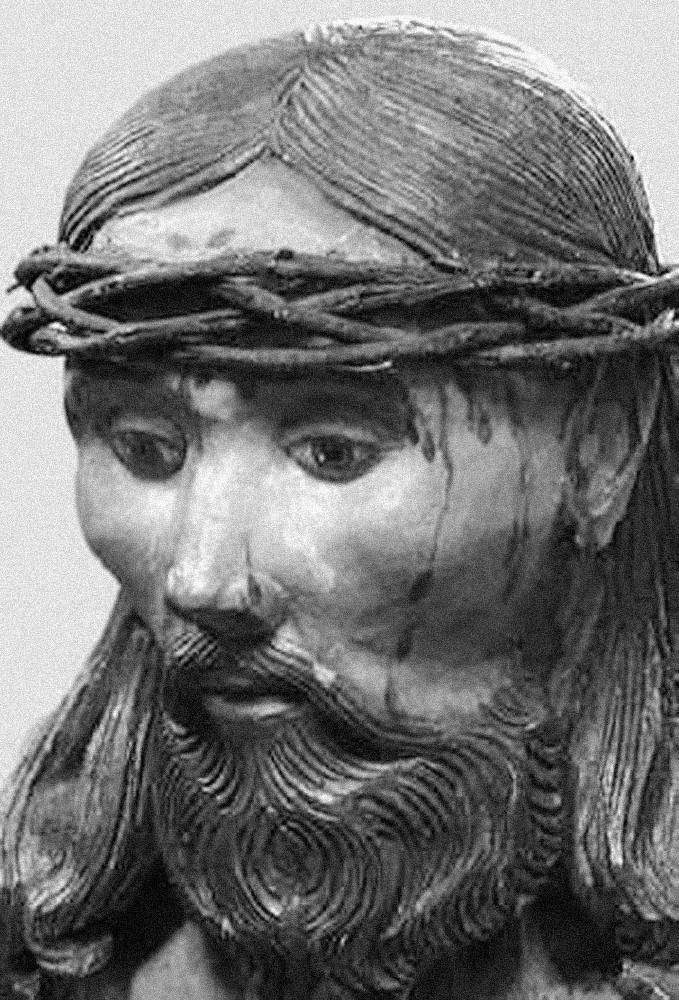

Спас полунощный. XVIII в. Фрагмент. Из собрания Пермской государственной художественной галереи.

Не зря говорят, что Москва – место мистическое. Деревня на болоте вдали от торговых путей, на которых издревле возни кали центры цивилизаций. Никогда не славилась Москва ни ремесленниками, ни торговцами, да и крестьяне были малочисленны и худородны. Казалось бы, подняться абсолютно не на чем. Но идея власти витала в московских палатах, как будто ее питали некие подземные испарения, которые сгущались и принимали человеческое обличье, иной раз такое, от которого содрогался мир.

С момента возникновения Москва всегда хотела знать всё. Изветчики, как муравьи, несли и несли большое и малое слово в ее терема. Был составлен «Чертеж московских земель», только-только на живую нитку собранных, а то и вовсе покуда живущих сами по себе. На огромном кожаном листе – леса, реки, народы… Карта мечты. И мало-помалу неистовая московская мечта начала сбываться! Московия прирастала землями и людьми, поднялась как центр финансовый, идеологический и информационный. Изветы собирались, значит, и изветчики такие ходили.

И что бы князю московитов далекие пермяне и югра?! Разве не было дел поважнее? В те годы тяжко задувал северный ветер. Казалось, он доносил в Московию из Новгорода звуки вечевого колокола, шум толпы. Смутное, тяжелое время. Слабела Золотая Орда. Она уже давно гнила изнутри, ушел, выветрился ее сильный злобный дух, заставлявший трепетать, ненавидеть и трепетать. Уже давно Золотая Орда была просто мифом, символом той страшной силы, страх перед которой объединял тверичей и владимирцев, Торжок и Псков, делая их покорными, заставляя платить дань. Темник Мамай решил восстановить былое величие. Его возмущало, что кочевники теряют злость, полюбили негу и роскошь, отдают дочерей женами в московские терема. Решил Мамай перехватить власть, навести страх, собрал войско, пригрозил сидевшему тогда владыке Орды и попер на Московию. Ордынский владыка шлет гонцов князьям московским. Мол, темник Мамай нам – никто. Бейтесь с ним, раз вы – наши союзники.

Ладно, кличем народ биться с Мамаем. А народ-то – воодушевился. Духовный подъем начался. Ополчение. С хоругвями, с женами и малыми детьми двинулся настрадавшийся народец на степняка. Разбил. Опять подъем, пение святых текстов. В Москву пришедши, объявляют: победили Орду! Колокольный звон и всеобще счастье. Напинали всем, в ком прозрели ордынца. Сожгли терем ордынцев, где велся учет сборам, поступавшим от сопредельных княжеств. Конец игу! Того, кто сказал бы, как дело было, кого на самом деле разбили, порвали бы в клочья. Свобода!

Это народ может – орать про свободу. А правитель должен думать, как собрать дань. Власть князей стоит на дани. Ведь было иго – был страх. Даже богатый кичливый Новгород платил дань князю московскому, имевшему на то ярлык от Золотой Орды. А что теперь? Конец, конец всему приходит! Хаос стучится в дверь.

Только что говорил московский князь с посланником новгородским. Дивился тот, как Москва богата стала. Где былая деревянная нищета? Везде пестрые каменные шатры церквей. Внутри теремов кремля – угодное женам-татаркам пестрое узорочье. Низкие потолки нависают, как в любимых шатрах. Князья московитов носят роскошные до пят халаты узорчатые, золотом шитые. Дверцы в княжеских хоромах низкие для гостей. Хочешь не хочешь, а голову наклонишь, входя.