Зная, что памяти свойственно «улучшать» прошлое, фотографы (такие, как Борис Михайлов) стараются запечатлеть мир достаточно неприглядным, чтобы наши попытки его приукрасить ограничивались возможностью всего лишь сбалансировать этот образ без утраты правдоподобия. Что касается Гороховского, то в его рисунках и живописи, сделанных с «оглядкой» на фотографию, происходит нечто обратное. Он как бы изначально смотрит на настоящее глазами будущего. В его работах сталкиваются две стихии – непосредственный (актуальный) опыт и отсроченный ностальгический эпос, в рамках которого новое поколение воспринимает своих предшественников (см. ил. 6.1).

Несмотря на крушение советского строя, многие из нас продолжают – подобно Гороховскому – мучительно вглядываться в его прошлое в попытке подвергнуть его «рентгеновскому» просвечиванию. Официальная культура годами убеждала зрителя в тотальной прозрачности мира, в невозможности скрыться от всевидящего ока власти. В ответ оппозиционные художники (соц-артисты и др.) демонстрировали сходную мощь проницательности в отношении своих оппонентов. И хотя в контексте 1960-х, 1970-х и 1980-х годов значение такого «сквозного зрения» трудно переоценить, нельзя не признать сходства оппозиционной оптики с оптикой доминантной культуры.

6.1

Эдуард Гороховский в своей мастерской. Москва, 1980-е. Справа: Маргарита Мастеркова-Тупицына и Виктор Агамов-Тупицын под картиной Гороховского, 1989. Фото художника.

Поэтому катапультирование Гороховского из сферы тотальной прозрачности в зону хаоса – не каприз, а нравственное решение.

Говоря о хаосе 1990-х годов, я имею в виду работу, где наблюдатель (женского пола) сидит на стуле, обозревая хаос, обуревающий другие стулья, не подчиненные императиву сидения. Другая композиция демонстрирует еще более динамичный хаос: люди с лозунгами, прокламациями и зонтиками составляют некий ансамбль. Применительно к этой композиции текст, призывающий «активно бороться против антинародного движения», работает как описание убийства, предложенное Питиримом Сорокиным: «объект А направляется в сторону объекта Б, после чего объект Б падает, тогда как объект А продолжает двигаться». С одной стороны, перформативный сюжет происшествия исключает эмоциональное восприятие. С другой стороны, создается вакуум, вопиющий о том, чтобы его немедленно заполнили океаном эмоций.

Как это часто бывает, работы Гороховского «заезжают» на территорию политики и социальной жизни. На одной из них идиотический генерал наблюдает за движением идиотических танков, стреляющих в небо, чтобы Господь Бог обратил на них внимание. Фразы «Социальное ослепление» и «Гарантии отменяются» вкупе с поверженными человеческими фигурами напоминают о событиях 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. С той же темой соотносится еще один изобразительный ряд – группа вооруженных солдат, разделенная (по горизонтали) сочетанием из двух слов: «свобода передвижения».

«Как любой приличный человек, хорошо смотрелся он в прицеле» – это мнение Сергея Чудакова о Пушкине в равной мере относится к друзьям Гороховского (Чуйков, Кабаков), запечатленным в его картине «Полевой бинокль» (2002). Любопытны также работы конца 1980-х – начала 1990-х годов, несущие на себе выцветшую печать социального с преобладанием зеленовато-коричневого, кладбищенского колорита – как будто их только что вынули из могилы. Вообще говоря, метаморфозы пигментации всегда соответствуют в живописи Гороховского той временной дистанции, которая отделяет его от изображаемого им события. Речь идет о картинах «Коммунистический субботник» (1996), «Контора» (1996), «Заседание парткома» (1997) и т. д. Как в этих, так и в других вещах (более персонального характера) отчуждение и ностальгия проступают сквозь поверхность холста то в образе сонных мух («Пора мыть окна», 2002), то в виде цветовых разводов – пятен на обоях или на страницах старых газет («Лексикон», 2001; «Диалог», 2003).

Выставка Эдуарда Гороховского «Черный прямоугольник» состоялась в ГЦСИ (2003) за год до смерти художника. В 2007 году его работы были представлены в московском музее актуального искусства «ART4.RU». Название экспозиции: «Портрет художника».

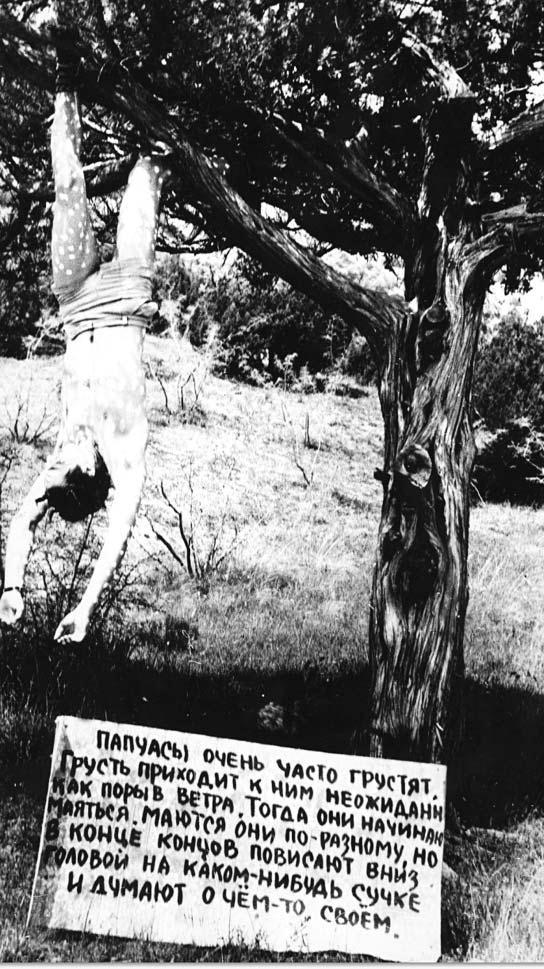

7.1

Группа «СЗ» (Виктор Скерсис и Вадим Захаров), 1982–1983.

Вадим Захаров, Виктор Скерсис, Юрий Альберт и другие

Захаров родился в Душанбе в 1959 году. «То, что я занимаюсь искусством, является для меня самым главным в искусстве», – это представление о самом себе, озвученное художником в начале 1980-х годов, вполне гармонирует с его сегодняшней «я-презентацией»32. «У искусства свои законы, и моя задача – следовать им или нет. Если более конкретно, то в настоящий момент, в искусстве, мне важны: сам процесс развития искусства, методы работы, художественная среда, взаимосвязь и структура работ, соавторство». Сейчас это высказывание кажется особенно значимым – учитывая, что за последние 30 лет Захаров не отклонился от намеченного им курса, и в этом смысле его можно считать хранителем ортодоксии, на которой покоится московский концептуальный проект33.

Захаров сотрудничал с Виктором Скерсисом (группа «СЗ») (см. ил. 7.1), с Игорем Лутцем и Надеждой Столповской, а в последние годы – с Андреем Монастырским и Юрием Лейдерманом (группа «Капитон») (см. ил. 7.2). «Курсы самообороны от вещей» были осуществлены коллективом «СЗ» в период с 1981 по 1982 г. В описательном тексте авторы спрашивают/отвечают: «Что вы будете делать, если на вас движется разгневанный телевизор? Сядете и закроете голову руками или убежите? Неправильно! Следует сделать выпад вилкой в сторону хулиганствующего предмета. Это его образумит». Инфантилизм – отличительная черта этих работ. Визуальные образы подразделялись в них на «бодалки», «тыкалки», «ковырялки». Согласно «СЗ», «„бодалки“ (предметы для бодания) приспособлены для горизонтального и вертикального применения – детские, мужские и женские, для людей и для вещей». В числе индивидуальных перформансов Захарова «Слоники» (1981), «Папуасы» (1982) (см. ил.7.2), «Колодец» (1982), «Надписи на руке», также известные под названием «Я приобрел врагов» (1982), «Пиратство» (1983).

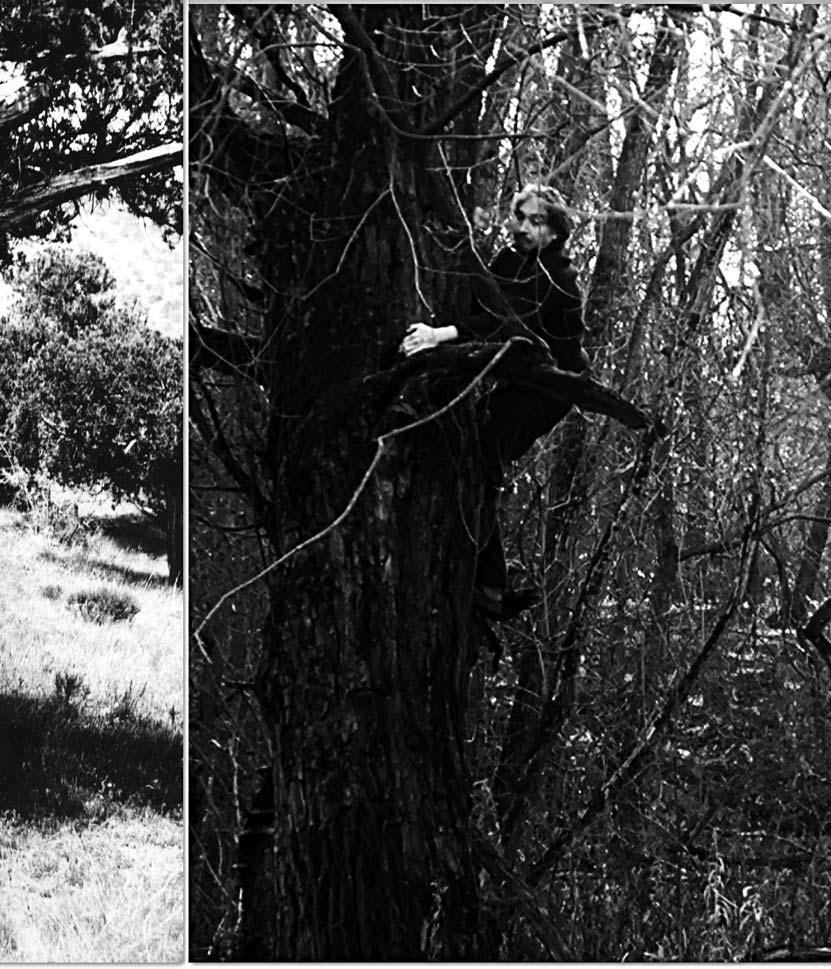

7.2

Слева: Вадим Захаров, «Папуасы», 1983. Справа: Захаров в акции «КД» «Три мегафона для Капитона», 2008.

Захаров был активным участником движения апт-арт, а после его разгона перебрался (вместе с другими апт-артистами) в заброшенное здание в Фурманном переулке. В 1987 году в беседе с художниками Фурманного переулка34 я спросил, существуют ли противоречия внутри таких объединений, как «Эрмитаж» или «Клуб авангардистов». Первым отреагировал Свен Гундлах, заявив, что «не хотел бы, в отличие от Вадима Захарова, иметь персональные выставки в обществе „Эрмитаж“. Групповые, хотя и компромисс, еще куда ни шло».

В.З.: А я считаю, что деятельность «Клавы» («Клуба авангардистов») ни к чему хорошему не приведет.

С.Г.: Но тогда какого черта ты потратил столько сил и здоровья, чтобы сделать неудачную экспозицию в «Эрмитаже» вместо того, чтобы продолжать выставляться в «Клубе авангардистов», который – в отличие от «Эрмитажа» – сформировался не как искусственная ситуация, а как констатация реально сложившейся общности художников, много лет разделявших взгляды и судьбы?

Ю.А.: Во времена апт-арта все толкали друг друга вперед, а теперь стараются отбросить назад. Вчерашние коллеги стали балластом на пути к карьере.

В.З.: Дело в том, что три года назад нас было всего тридцать человек на весь Советский Союз. Теперь положение изменилось коренным образом: пришло время соблазна. Появилась масса новых имен, скоропостижных карьер, людей совершенно иной формации. Волков, к примеру, а до него «Детский сад» и т. п. То есть сейчас рождается нормальная художественная ситуация, к которой нелегко приспособиться. Иначе говоря, настала эра конкуренции. Пора повзрослеть. А вместо этого мы, как и прежде, собираемся, болтаем и ни о чем не можем договориться. Болтовня – все, на что мы способны.