С огорчением узнал Наумов, что в Мангазее давно не собирались ярмарки, что не восстанавливался гостиный двор и что сюда больше не приходят торговые и промышленные люди. Осмотр убедил его в том, что Мангазея пережила свой расцвет и восстановить город уже нельзя. Оставалось одно — забрать из него все, что имело ценность, а также бо́льшую часть гарнизона и оставшихся на посаде «жилецких» людей и перевести в Туруханское зимовье и уже на новом месте строить новую Мангазею. Поэтому отрядив для охраны опустевшего города два десятка стрельцов, он вместе с семьей продолжал свое ненадолго прерванное путешествие. Через несколько дней старый воевода из Туруханского зимовья выехал в Енисейск и оттуда в Тобольск.

Для Наумова началась трудная служба, окончившаяся через долгие шесть лет. За это время он построил новый город — Новую Мангазею. А все свое свободное время посвящал изучению большого архива Туруханского зимовья, надеясь найти ответ на мучивший его вопрос: что же все-таки это был за город — Мангазея, что такое Мангазейский морской ход? Между прочим, рассчитывал закончить непривычное для него дело в короткий срок, а вышло все не так: чем больше углублялся последний мангазейский воевода в изучение пожелтевших свитков и книг, тем труднее было оторваться от них. Перед ним развернулась удивительная история Мангазеи.

ПОЛЯРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Еще в Москве он слышал, что морские пути в Сибирь открыли крестьяне северных областей Руси — поморы. Жили они с незапамятных времен у ледовитого моря. Опытнее их на всей земле не отыскать полярных мореходов. Поэтому и знакомство свое с севером Наумов решил начать с поморских книг и летописей. Принесли их ему монахи Троицкого монастыря, что стоял против Туруханского зимовья. В библиотеке преподобного Тихона, настоятеля монастыря, этих книг оказалось немало. Считался Тихон тайным приверженцем пламенного и неистового протопопа Аввакума, недруга патриарха Никона. Удалили его из Москвы и сослали в Сибирь. Тихон основал Троицкий Туруханский монастырь и поставил его хозяйство широко. Видел его Наумов всего один раз, когда приезжал в монастырь на богослужение, там и договорился пользоваться библиотекой Тихона. Ревнитель старой веры был патриотом Поморья, считал северные области Руси, куда отступили раскольники, центрами культуры и письменности. «Таких рукописей и стародавних книг, — говорил Тихон, — не отыщешь и в Соловецкой обители».

И вот сейчас они лежали перед Данилой в массивных кожаных переплетах с серебряными или медными застежками, с причудливыми киноварными буквами и заставками. Читая их, восхищался он русским письменным искусством, дивился долготерпению тех, кто строчка за строчкой пером рисовал по тонкому блестящему пергаменту буквы полууставного и уставного письма. Здесь были новгородские и киевские летописи, жития святых, сборники рассказов и повестей, царские грамоты на Двину, неразвернутые столбцы с первыми отписками[6] мангазейских воевод, расспросами о морских путях.

Наумов узнал уже многое. Главные события, непосредственно предшествовавшие постройке Мангазейского города, развернулись одновременно в Поморье и в Москве в 1598–1601 гг.

В Поморье, в Холмогорах, весной 1601 г. собрался в мангазейский поход торговый и промышленный люд: кто из Усть-Пинеги, кто из Устюга Великого, а кто из Вологды, народ бывалый — мореходы. Шумная, веселая ватага заняла небольшие деревеньки под городом, но задерживаться они не собирались — спешили. Еще года два тому назад послали они своих земляков — Угрюма Иванова и Федула Наумова в Москву с челобитной к самому царю Борису Годунову. А просили они позволить им торговать и промышлять «повольно» на реках Оби и Енисее, согласившись — без этого было не обойтись — платить за упромышленных соболей и бобров, песцов и горностаев десятинную пошлину старосте и целовальнику[7] Окладниковой слободы. Дело казалось неотложным и важным.

Незадолго до этого по поморским селам и городам, стоявшим в устьях медленных северных рек, прошла тревожная весть: нежданно-негаданно объявился в далекой, богатой серебристым соболем и серебристым бобром земле за Обской губой, на реках Таз и Енисей, отряд тобольских стрельцов во главе с думным дьяком[8] Федором Дьяковым. Царский посланец привез с собой двух целовальников, сборщиков таможенной «десятинной» пошлины, и под пыткой «расспрашивал» кочевой народ — самоедов и остяков[9] — о промыслах и торгах поморских крестьян, домогаясь, не собирали ли они ясак от имени русского царя. Почувствовали поморы в приезде Дьякова большую для себя опасность, узнали, что навет на них подстроили сольвычегодские купцы Яков и Григорий Строгановы, после похода казака Ермака Тимофеевича захватившие все торговые дороги в Сибирь и вершившие там свой суд и расправу. Мангазейский морской ход, освоенный поморами, был неподвластен им, мешал им обогащаться на сибирском промысле и торге. В 1598 г. по указу слабовольного царя Федора Ивановича, по настоянию Строгановых, и была направлена на Обь и Таз экспедиция Дьякова, которую по проторенной дороге через Тобольск на Березов вел вымич Василий Тарабукин. Верхотурский воевода Василий Петрович Головин на своих обширных плотбищах[10] должен был строить «для мангазейского ходу… судно с четыре или с пять, распрося тамошних людей, на каких судах мошно в Мунгазею и в Енисею ходить». С Перми и Вологды, Сольвычегодска и Вятки согнали в Верхотурье 110 плотников-корабельщиков. С Казани везли железные гвозди и скобы, а в ближайших «пашенных местах» собирали парусину и пеньку.

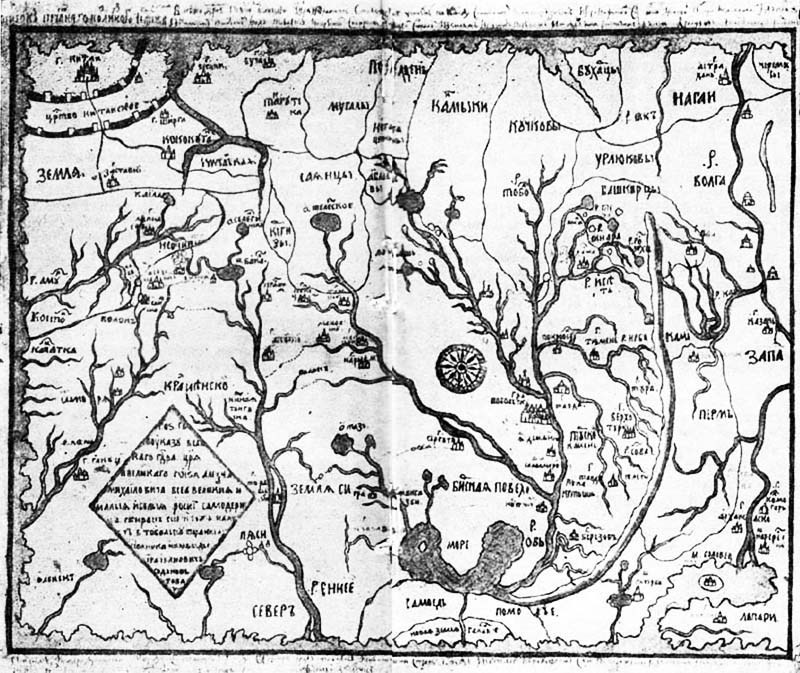

Чертеж Сибири Петра Годунова (1667 г.)

Дьяков отправился из Тобольска рано, вслед за отступающими льдами, но продвигался медленно по опасной Обской губе — месяцами стоял, ожидая «пособного» ветра. В Мангазею дошел осенью. Там и допросы чинил и собирал с промышленников первую десятинную пошлину, а с самоедов и остяков — первых ясачных соболей. Запечатав сургучной печатью «распросные речи» о «воровских делах»[11] поморских крестьян, двинулся он обратно в Тобольск, понимая, какая крупная рыбка попалась ему в сети, за нее он ждал наград от «царских прибыльщиков» Строгановых.

Но сибирские дороги длинные и трудные. Шли месяцы и годы. В Москву Дьяков прибыл только весной 1600 г. По-новому жила столица. Волновались крестьяне, бежали на южные границы, где кругом ходила казачья вольница. Царь Борис заигрывал с «чернью и крестьянами», пытался умиротворить их, не ущемляя интересов дворян.

Свой доклад о поездке Дьяков представил Казанскому приказу, ведавшему тогда всеми казанскими, приуральскими и сибирскими землями. Здесь и узнал, что незадолго до его приезда царь «пожаловал» поморов вольным торгом и промыслом в Мангазее. Показали ему и жалованную грамоту на Двину. Огорчился служилый, но, поддержанный Строгановыми, решил не сдаваться.

А Угрюму Иванову и Федулу Наумову эта жалованная грамота стоила дорого. Приказной дьяк Федор Нечаев целый год кормил обещаниями поморских ходатаев, вывернул все их карманы наизнанку, соболя, что дали им земляки, все до единого лежали на нечаевом дворе. Пообносились и поиздержались пинежане, живя в Москве, но своего добились. В январские морозы позвал Нечаев Угрюма и Федула в приказную избу и торжественно вручил долгожданный документ. Читали они грамоту и не верили своим глазам: согласились царь и боярская дума со всеми их просьбами, рассчитывая на богатый сбор «государевой казны». А когда вернулись в Холмогоры и на Усть-Пинегу, объявили жалованную грамоту народу. «Божьей милостью мы великий государь и великий князь Борис Федорович всеа Руси…, — вещали бирючи[12], — есьмя Двинского уезда пинежан и мезенцев… и всех промышленных людей пожаловали в Мунгазею, морем и Обью рекою, на Таз и на Пур и на Енисей, им ходити и с самоедами, которые живут на тех реках, на Тазу и на Пуре и на Енисее, им торговати велели повольно; а нашу десятую пошлину, от девяти десятая, из соболей лутчей соболь, а из куниц лучшая куница, а из лисиц лучшая лисица, а из бобров лутчей бобр, а из песцов лучшей песец, и изо всякие мяхкие рухляди и изо всякого товару десятое, тем торговым людям пинежаном и мезенцом… велели есьмя давати на Мезени, в Окладниковы слободке, приказным людям и старостам и целовальником, а опричь Окладниковой слободки, что на Мезени, нигде десятого не давати есьмя им не велели;… а возити им с собою там наших государств русские товары незаповедные да съестные всякие запасы; а про свою нужу имати им с собою по топору человеку или по два, да ножей по два или по три ножи человеку да по саадаку[13] да по рогатине[14] человеку для того, что они там для своих промыслов живут года по два и по три и им без того быти нельзе, а больши того им с собою оружия и топоров и ножей не имати и того им ничего не продавати, а заповедных им товаров, пищалей[15] и зелья[16] пищального, и саадаков, и сабель, и луков и стрел, и железец стрельных, и доспехов, и копей и рогатин… всяких заповедных товаров не возити».