Теперь пришло время рассказать о Джоне Валлисе (1616—1703), одном из основателей Лондонского королевского общества и главе кафедры геометрии в Оксфорде с 1649 года. Возможно, этот пост был пожалован ему за то, что он расшифровал перехваченные сообщения роялистов во время Гражданской войны в Англии. В библиотеке Валлиса были двуязычные издания трудов греческих авторов (на латинском и греческом языках), в том числе Архимеда. Валлис также был автором грамматики английского языка (1653).

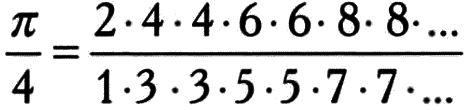

Он видоизменил метод неделимых Кавальери, присвоив им числовые значения. Таким образом, на смену геометрическим преобразованиям при вычислении площадей фигур пришли арифметические расчеты. Кроме того, Валлис ввел примитивную операцию, подобную переходу к пределу. Валлис достаточно свободно использовал бесконечные процессы (стоит напомнить, что именно он является автором знака бесконечности ∞, который мы используем и поныне), сделав тем самым еще один шаг от безупречной логической строгости к открытию новых, более мощных методов. Степень этих изменений можно увидеть, если обратить внимание на названия трудов Кавальери и Валлиса: труд Кавальери носил название Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota, книга Валлиса — Arithmetica infinitorum. Труд Валлиса отличается общим характером арифметических и алгебраических расчетов по сравнению с частными геометрическими доказательствами Кавальери; он также полностью использует широкие возможности бесконечности, в то время как Кавальери вынужден формулировать строгие и логичные доказательства в древнегреческом стиле, что, безусловно, накладывало свои ограничения. Показательным для того времени является следующий комментарий Валлиса относительно недостаточной логической строгости его метода: «Этот метод является в высшей степени еретическим, однако его можно подтвердить с помощью хорошо всем известного метода вписанных и описанных фигур, что излишне, поскольку частые повторения отвлекают читателя. Любой сведущий в этом предмете может выполнить такое доказательство». Это один из немногих случаев, когда в книге фигурирует термин «доказательство». Будучи под впечатлением от созданного им арифметического метода, с помощью неполной индукции и интуиции Валлис смог рассчитать площадь всех парабол вида xr, где r — любое рациональное число, не равное —1. Более того, ему удалось найти удивительную формулу для расчета числа π:

Арифметические методы Валлиса для вычисления площадей оказали огромное влияние на Ньютона, который подтвердил, что идеи о биноме и других основных понятиях математического анализа возникли у него после тщательного изучения книги Валлиса во время учебы в Кембридже. Сам Валлис предложил любопытную родословную анализа бесконечно малых.

1. Метод исчерпывания (Архимед).

2. Метод неделимых (Кавальери).

3. Арифметика бесконечного (Валлис).

4. Метод бесконечных рядов (Ньютон).

Центры тяжести

С расчетом площади и объема тесно связана задача об определении центра тяжести. В конце XVI века, после того как был обнаружен труд Архимеда «О равновесии плоских фигур», некоторые математики начали уделять внимание решению подобных задач. Среди них были два переводчика трудов Архимеда на латынь Франческо Мавролико (1494—1575) и Федерико Коммандино (1509—1575), а также Симон Стевин, который систематизировал и упростил методы Архимеда.

Несколько позднее появились работы швейцарского математика Пауля Гюльдена (1577—1643), который повторно открыл теорему об объемах тел вращения и центрах тяжести, известную как теорема Гюльдена, хотя она упоминается еще в «Собрании» Паппа Александрийского: «Объем тела вращения равен площади фигуры, умноженной на длину окружности, радиусом которой служит расстояние от оси вращения до центра тяжести фигуры». Гюльден вел ожесточенный спор с Кавальери (оба они были иезуитами) о методе неделимых: швейцарец обвинял Кавальери, с одной стороны, в плагиате кеплеровских идей, с другой — в отсутствии логической последовательности при рассмотрении площади как совокупности отрезков. Гюльдену удалось привести простое и элегантное геометрическое построение, где метод неделимых Кавальери вел к противоречию. Однако доказательство Гюльдена, которое он привел для своей теоремы, изобиловало метафизическими рассуждениями и было еще более спорным, чем методы Кавальери. Последний не замедлил указать на это в ответ на нападки Гюльдена.

Расчет угла наклона касательной

Методы анализа бесконечно малых, связанные с расчетами угла наклона касательной, наряду с задачами вычисления объемов и площадей относятся к числу задач, изучение которых привело к появлению математического анализа.

Само понятие касательной, «прямой, которая касается кривой в одной точке», вызвало множество трудностей, так как с помощью аналитической геометрии Ферма и Декарта можно было с легкостью вводить новые кривые, и, как следствие, предметом изучения математиков стал широкий спектр различных кривых. В этом смысле интересный пример представляют логарифмы, появившиеся как средство упрощения операций умножения, деления и извлечения корня из больших чисел, что использовалось в астрономических наблюдениях. Это позволило составить очень точные таблицы положений звезд и небесных тел. В итоге была введена логарифмическая функция и соответствующая ей кривая, для которой можно вычислить ограниченную ею площадь, угол наклона касательной и так далее. Рост числа изучаемых кривых привел к тому, что старое определение касательной как прямой, которая касается кривой в одной точке, стало не вполне удобным. Кроме того, потребовались новые методы нахождения касательных к новым кривым. Следует упомянуть метод, предложенный Ферма, также применимый в задачах определения максимумов и минимумов и для спрямления кривых. В знак признания этих и других работ о квадратурах некоторые французские математики XVII века (французом был и Ферма) считали его создателем математического анализа. Важность этих результатов Ферма несколько преувеличена, но сам Ньютон в письме, найденном в 1934 году, признавал, что в своих работах по математическому анализу он опирался на метод касательных Ферма: «Указание я получил из метода касательных Ферма. Применив его к абстрактным уравнениям прямым и обратным способом, я придал этому методу общий характер». Как бы то ни было, Ферма, «король среди любителей», как называл его шотландский математик и писатель Эрик Темпл Белл, имея в виду его непрофессиональные занятия математикой, занимает почетное место в истории науки. Это право он заслужил не только за предполагаемое доказательство своей знаменитой теоремы, для которого оказались «слишком узки» поля книги.

Другие математики, помимо Ферма, также разработали новые методы для определения углов наклона касательных, но практически во всех использовались бесконечно малые величины. Так, можно упомянуть Роберваля и его кинематический метод для нахождения касательной к спирали, который также использовали Галилей, Торричелли и Архимед. Заслуживает упоминания Декарт и его метод, представленный в труде «Геометрия», а также Барроу, Худде, де Слюза и их псевдодифференциальные методы. Все они обладали схожими недостатками: они были в достаточной степени применимы к алгебраическим кривым, но требовали изменений для каждой конкретной кривой, что было чрезвычайно сложно, а иногда и вовсе невозможно сделать для трансцендентных кривых. Все эти методы были унифицированы с помощью дифференциала, введенного Лейбницем, и флюксии, введенной Ньютоном. Эти понятия были близки к современной производной.

В середине этого же столетия возник важный класс задач, имевший большое историческое значение, в которых требовалось определить кривую по известным свойствам ее касательной. Первую задачу такого типа сформулировал юрист и ученик Декарта Флоримон де Бон (1601—1652). Возможно, самой известной из предложенных им задач является задача о нахождении кривой с постоянной подкасательной. Эту задачу не удалось решить самому Декарту, и вся слава досталась Лейбницу: как вы увидите чуть позже, он привел решение в первой в истории книге по анализу бесконечно малых и тем самым продемонстрировал всю мощь созданного им метода.