В Америке уже не только в фильмах, но и в серьезных научных журналах все чаще фигурирует такая фраза: It’s not me, it’s my brain. Фраза используется для оправдания своих поступков: «Это сделал не я, а мой мозг, не виноват же я, что он у меня такой плохой». Примечательно, что используется не слово «сознание», а слово «мозг», обозначающее конкретный физический объект. Если человек не виноват, что родился уродом, наказывайте его мозг. Нетрудно догадаться, что эта история не исчерпана.

Создается сложная ситуация. Тот же инструмент, что позволит нам «выключить» в геноме человека гены, вызывающие болезнь Альцгеймера или рак молочной железы, может быть использован для создания не чувствующих боли солдат, у которых нет угрызений совести. Не лучший пример, потому что сейчас и техника все может делать сама, но идея ясна.

С наукой надо быть очень аккуратным. Наука занимается анализом, берет хорошую вещь и режет ее на части. Загвоздка в том, что при таком анализе самое главное зачастую пропадает. Наши знания о том, как функционирует мозг, несильно вырастут, если мы его, как капусту, нашинкуем во всех деталях. Самое важное находится не там.

Общество сегодня совершенно не осознало себя единой семьей. Планета покрыта страшным хламом. Человечество ведет себя так, как будто у него есть другое место жительства. Меня не удивляет, когда дикие, неразвитые люди, загадив один дом, переезжают в другой, но нам переехать некуда. Об этом все говорят, но на жизнь это абсолютно никак не влияет. Между прочим, это касается каждого, а уж то, что наших детей, – и разговора нет. Общество мало учитывает полученные наукой знания. Так, новые знания не участвуют в организации образования: вместо того чтобы на самом деле изменить и лучше использовать человеческие интеллектуальные ресурсы, вводят простой вариант ЕГЭ. В результате общество не готово к глобальной оценке социальных и природных явлений.

Нужно ясно осознать, что мы находимся в ситуации опасности для цивилизации. Не только потому, что какой-нибудь придурок может нажать кнопку и все взорвать. Опасность у нас в головах: мы не то делаем!

Максим Кронгауз. «1984» в 2014-м, или Чего не знал Оруэлл

Максим Кронгауз – Доктор филологических наук, профессор РГГУ и РАНХиГС, директор Института лингвистики РГГУ.

Перед вами текст, основанный на лекции, прочитанной по приглашению проекта «Сноб» 17 сентября 2014 года в Москве, в гостинице «Украина».

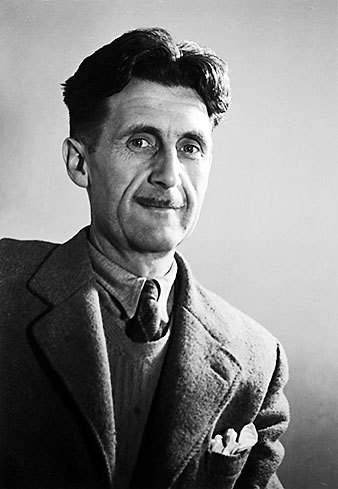

В 1949 году вышел в свет великий роман Nineteen Eighty-Four («1984»). Это был последний и главный роман английского писателя Джорджа Оруэлла, умершего 21 января 1950 года. Роман-антиутопия стал своего рода путеводной антизвездой для его читателей, с нетерпением ожидавших 1984 года как некоторой даты-символа с не вполне ясным значением.

Джордж Оруэлл – 1903–1950 – Английский писатель и публицист. Автор повести «Скотный двор» и романа «1984». Первым употребил выражение «холодная война», широко вошедшее в политический обиход 1950-х годов.

Считается, что роман писался с натуры, которой служили два тоталитарных общества: немецкое времен Третьего рейха, созданное фашистами, и советское, созданное вскоре после революции 1917 года большевиками. Ко времени написания романа уже закончилась война, фашистская Германия прекратила свое существование, и роман воспринимался прежде всего как книга о Советском Союзе.

Ставший популярным текст сам начал влиять на язык. Одним из проявлений такого влияния стало возникновение новых слов. Во-первых, это английское слово newspeak, традиционный перевод которого на русский – «новояз» – всем хорошо известен, хотя этот перевод не является ни единственным, ни первоначальным. Во-вторых, это слово doublethink (в русском переводе: «двоемыслие»), по-видимому, несколько менее употребительное.

Истоки «новояза»

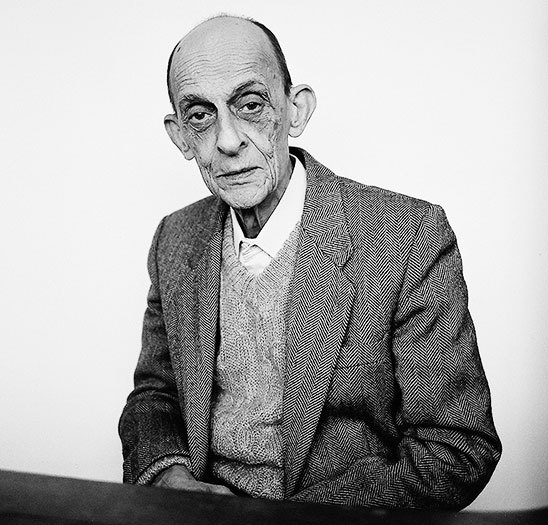

Одна из ключевых фигур этой истории – замечательный переводчик с английского Виктор Голышев. Он не первым перевел Оруэлла, но его перевод самый известный, так что слова на русском языке я взял из перевода Голышева. Его текст был опубликован в журнале «Новый мир»[4] в 1989 году, и слово newspeak в нем было переведено как «новояз». Чуть позже появился другой перевод романа – В. Недошивина и Д. Иванова, – и они параллельно и, по-видимому, независимо также перевели это слово как «новояз». При этом нельзя сказать, что все названные переводчики это слово придумали, потому что оно уже крутилось в воздухе.

Виктор Петрович Голышев – р. 1937 – Переводчик английской литературы, преподаватель художественного перевода. Известны его переводы Сэлинджера, Буковски, Фолкнера, Уайлдера, Капоте.

Но это был не единственный вариант. Самый первый перевод романа был опубликован в журнале «Грани»[5] в 1955–1956 годах, но переводчики скрылись под псевдонимами: В. Андреев и Н. Витов. С момента выхода романа в 1949 году прошло всего шесть лет, и это было очень быстро для того времени. В первом переводе романа имя и фамилия автора транскрибировались «Георг Орвелл», а не Джордж Оруэлл, а newspeak было переведено как «новоречь». Еще один вариант перевода встречался в текстах петербургского писателя Бориса Бахтина: «новоговор».

Любопытно посмотреть и на то, как переводчики в разных странах искали нужное слово. Были разные стратегии перевода, связанные со значением слова newspeak и с выбором соответствующих корней Оруэллом. Понятно, что смысл слова – «новый язык». Но в слове Оруэлла подчеркнута уродливость слова: вместо language («язык») взят глагольный корень speak.

Вот небольшая подборка переводов, сделанных на славянские и другие языки: навамоўе (белорус.), новомова (укр.), nowomowa (пол.), novořeč (чеш.), новговор (болг.), novorêk (словен.), novogovor или novozbor (серб. и хорват.), Neusprech или Neusprache (нем.), novlangue (франц.), neolengua или nuevahabla (исп.), neolingua (итал.). И одно из принципиальных противопоставлений состоит в выборе между именным корнем «язык» (или «речь») и глагольным корнем «говорить» (как, собственно, в английском). Колебания, в частности, видны в немецком и испанском языках, где опробованы обе модели.

Русский язык попытался пойти сразу по трем путям с использованием корней «язык» («новояз»), «речь» («новоречь») и глагольного «говорить» («новоговор»). В результате же победил не оруэлловский прием, а более привычный «язык», но в сокращенном виде, что добавило уродства. «Новояз» – именно тот вариант, который выбрали несколько прекрасных переводчиков.

Теперь о слове «новояз» принято говорить, что появилось оно в русском языке недавно, вошло в словари в связи с публикацией романа. Роман читали и в официальных изданиях, и в перепечатках, но все-таки это было не массовое чтение. Массовым же оно стало после публикации «Нового мира» в 1989-м году. Не знаю точно, какие тиражи у «Нового мира» сегодня – тысяч пять, наверное. Тогда тиражи были миллионные: ранняя перестройка – пик популярности толстых журналов.

После этого слово потихоньку стало входить в некоторые словари. Не всегда авторы знали, что слово «новояз» пришло из перевода романа Оруэлла. Слово где-то слышали, но больших корпусов текстов тогда не было, а примеры искались тяжелым способом – листанием книг, выписыванием цитат на карточки.

В «Толковом словаре языка Совдепии», появившемся в 1998 году, слово «новояз» имеет два значения. Первое и основное, по-видимому, можно рассматривать как некий лингвистический казус, случившийся в результате незнания истории появления данного слова и непонимания его смысла: «Филологическое и идеологическое течение 20-х годов, сторонники которого стремились создать «новый», приближенный к революционным условиям времени язык. // Отсюда новояз – сокращение от «новый язык».