Из обзора границ наших, изложенного во 2-й главе настоящего труда, видно, что благодаря деятельности нашей армии XVIII и XIX столетий Россия не нуждается в дальнейшем увеличении территории на всем огромном протяжении границ ее. Вывод в высокой степени важный и успокоительный.

В то же время соотношение сил и средств наших по обороне границ с силами и средствами наших соседей [93] стало ныне менее благоприятным, чем то было ранее, главным образом вследствие железнодорожных путей. Особая опасность может угрожать границам нашим при нападении с запада, ввиду огромной боевой готовности Германии и Австрии. Поэтому и главное внимание Военного ведомства необходимо было обратить на усиление нашего положения на западной границе, расходуя для сего и главную массу отпускаемых на Военное министерство кредитов.

2 . В течение XVIII и XIX столетий мир продолжался 72 года. В остальное время мы вели 33 внешних и 2 внутренних войны. В среднем каждые 6 лет мы в течение XVIII и XIX столетий вели войны. В особенности часты были войны в первую половину XIX столетия. Во вторую половину этого столетия, кроме войны Кавказской и азиатских походов, мы вели лишь две войны: Восточную 1853—1856 гг. и Турецкую 1877—1878 гг. Мы вступили в XX в. после 22 лет мира. В XVIII и XIX столетии еще не было такого промежутка времени без войны. Горючих материалов было собрано всюду слишком много. Государство изнемогало под тяжестью вооруженного мира. Напряжение было так велико, что можно было опасаться, что «ружья разных армий начнут стрелять сами собой».

Начала XVII, XVIII и XIX столетий ознаменовались для России тяжелыми испытаниями. Можно было ждать, что и начало XX в. при общем военном напряжении принесет военную грозу. Война могла вспыхнуть на одном каком-либо участке границы и развиться в общий пожар. Поводы к войне на западной границе, на границах турецкой, афганской существовали серьезные. В 1895 г. явился повод к войне и на границе китайской. При таких условиях требовалась особая осторожность в делах, имеющих международное значение, чтобы не увеличивать этих поводов.

3. Из всех войн XVIII и XIX столетий, не считая Кавказской, мы вели на территории отечества только 6 войн в продолжении 6,5 лет. Остальные войны мы переносили [94] за черту государственной границы. Это давало нам огромные преимущества и доказывало нашу большую готовность сравнительно с противниками той эпохи.

Наступательный способ действий имеет такие огромные преимущества перед оборонительным, что и ныне к нему надо всемерно стремиться. Для сего наша боевая готовность не должна отставать от готовности наших соседей.

4. Потери убитыми и ранеными в сражениях XVIII века были много меньше, чем в сражениях XIX в.

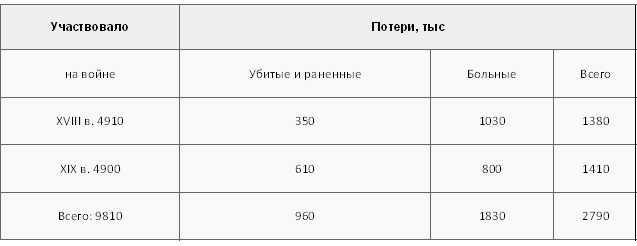

Общая цифра потерь в 26 больших сражениях XIX в. на 1 500 000 участвовавших достигла 323 000 человек, т. е. почти 22 %. Наибольшие потери понесены в сражениях под Аустерлицем на 75 000 сражавшихся 21 000 потерь, Бородином — на 120 000 бойцов 40 000 потерь и во время осады Севастополя — на 235 000 защитников 85 000 потерь. Всего потери за XVIII и XIX вв. составили в тысячах:

Из таблицы видно, что почти при равном числе участвовавших в боях потери убитыми и ранеными в XIX в. были почти вдвое больше, чем в XVIII в. Это указывает на более ожесточенный характер войн XIX столетия (война затрагивает более существенные интересы), а также на то, что с усовершенствованием оружия увеличиваются потери. Если предположить, что рост потерь будет продолжаться в той же пропорции, и предположить, что и в XX в. Россия в вооруженной борьбе в течение столетия выставит то же число бойцов, что выставлялось ею в XVIII и XIX столетиях, то следует ждать потери до 2 млн людей убитыми и ранеными, т. е. 40 % всех сражавшихся. [95]

5. В зависимости от все увеличивающейся боевой готовности наших соседей, несомненно, Россия вынуждена будет увеличивать в XX в. и армии, выставляемые ею в случае войны.

В победоносную войну с Турцией в 1827—1829 г. наибольший состав нашей армии в одну кампанию составлял 155 000 человек, а в войну 1877—1878 гг. таковой состав пришлось постепенно довести до 850 000 человек.

Прибавим, что наибольший состав нашей армии в войне с Пруссией в 1756—1762 гг. составлял всего 130 000 человек. Мы прожили, слава богу, с тех пор 150 лет, не воюя со своей западной соседкой, но если бы Россия была вызвана ныне к вооруженной борьбе на Западе, то даже сил в десять раз больших, при отсутствии у нас союзников, могло бы оказаться недостаточным для того, чтобы сломить германскую армию, а главное, чтобы победить патриотизм германского вооруженного народа. Поэтому мы должны быть готовы на случай войн в текущем столетии выставить огромные сравнительно с прошлым армии. Но чтобы иметь такие армии фактически, а не на бумаге, требуются колоссальные денежные средства на так называемые единовременные расходы, независимо от расходов постоянного характера на текущую жизнь армии.

6. В XVIII и первой половине XIX столетия наша армия, сформированная по европейскому образцу, с продолжительными сроками службы, нехитрой боевой подготовкой и однородным вооружением могла считаться ни в чем не отставшей даже от таких своих противников, как шведы, пруссаки, французы, а по отношению к главному своему противнику — туркам — имела полное превосходство в организации, вооружении и обучении. Около середины прошлого столетия с ростом культуры на Западе быстро начали расти технические усовершенствования в вооружении и снабжении армии всеми видами разрушения. В этом отделе мы начали быстро отставать. Под Бородино наши ружья и пушки были не хуже французских, а под Севастополем мы явились с гладкоствольными расстрелянными ружьями, годными для звучных [96] ружейных приемов и для удара в штыки, но с ничтожной меткостью и дальностью.

7. В последние войны, которые вела Россия в 1853—1855 и 1877—1878 гг., с особой ясностью сказалось, что с усложнившейся обстановкой войны наш командный состав во многих случаях оказывался не на должной высоте. Младшие офицеры в пределах своей деятельности были храбры, распорядительны, но недостаточно сведущи: начальники частей (за редким исключением) не были достаточно подготовлены к наилучшему использованию боевой способности вверенных им частей. Но наиболее слабым оказался генеральский состав: бригадные, дивизионные и корпусные командиры. За исключением нескольких блестящих имен, большинство не было подготовлено к распоряжению в бою войсками всех родов оружия, не умели установить связи между частями, входившими в состав вверенных им сил и не умели поддержать связь по фронту с соседями. Чувство взаимной выручки не было сильно развито. Бездействие с оговоркой «не получал приказания», когда били соседей, не было редким явлением. Особенно неумело вели наступательный бой.

8. В общем тактическая подготовка войск наших в войны Крымскую и Турецкую 1877—1878 гг. была совершенно недостаточная. Мы не умели с малыми потерями достигать хороших результатов. При атаках мы ходили почти колоннами и несли тяжкие потери. Вспомогательными родами оружия: конницей, артиллерией, саперами распоряжались неумело и часто забывали ими воспользоваться.

Но у нас была и сильная сторона: мы не боялись умирать и лишь просили указать нам для того точное место.

9. По опыту войн в XVIII и XIX столетиях надлежало готовиться, для одержания успеха, к сбору превосходных сил. Без превосходства в силах наши войска, особенно в наступательном бою, не могли победить шведов, французов, а в последнее время и турок.

10. Но и независимо от тяжкой задачи приготовиться дать отпор миллионным армиям наших соседей Военное [97] ведомство должно считаться с 40-миллионным нерусским населением, значительной частью живущим в приграничной полосе в наших азиатских владениях и на Кавказе. Спокойствие этого последнего населения определит размер сил, оставляемых для охраны наших окраин в случае европейской войны.