Спустя два века последователь Анаксимандра — Аристотель назвал человека венцом творения, венцом природы. Древнеримский философ Лукреций Кар сочинил поэму «О природе вещей». В ней он изложил сумму фактов и научных представлений об истории человечества. По существу, им была предложена первая в истории гуманитарной мысли хронология развития человеческого общества. Кар последовательно разделил ее на золотой, медный, бронзовый и железный века. Следуя мысли Кара, люди каждой из определенных им формаций бесследно исчезали, оставляя после себя только орудия труда, жилища, утварь, т. е. то, что в настоящее время археологи называют предметами материальной культуры. На смену им приходили совершенно новые по физическому облику и культуре люди.

Упрямые факты

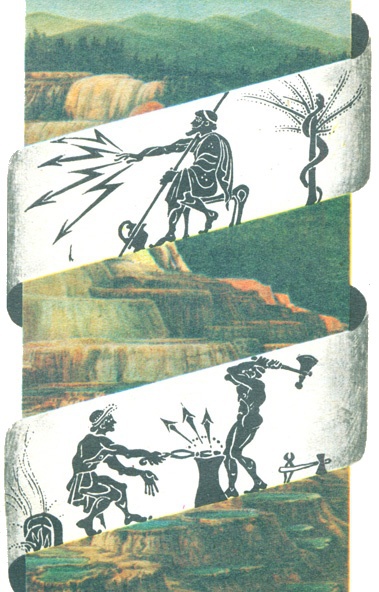

Помимо костей ископаемых животных люди находили каменные предметы, носившие следы явной обработки. Это были древние орудия — топоры, тесла, наконечники стрел и дротиков, обработанные изящной ретушью, тщательно заполированные и имеющие удобную для работы форму. Иногда их делали из полудрагоценных материалов: халцедона, кварца, горного хрусталя, яшмы. Они считались «громовыми» стрелами, которые Зевс, Тор, Перун обрушивали на головы непокорных в момент божественного гнева. Якобы вместе с молниями эти камни сыпались когда-то на землю.

В XVIII в., в эпоху Великих географических открытий, стало известно, что туземное население Африки, Нового Света и Сибири использует в повседневной жизни аналогичные каменные орудия, те самые таинственные, волшебные «громовые» стрелы. Критически мыслящие ученые и естествоиспытатели сопоставили факты. Одним из них был смотритель Ватиканского ботанического сада Михаил Меркати. Исследуя «громовые» стрелы, он пришел к выводу, что это «произведения рук человеческих» и что люди пользовались каменными орудиями до того, как научились плавить и ковать металл, как открыли медь и железо. У Меркати были последователи в лице француза Магюделя, который написал книгу о каменных орудиях первобытных людей (опубликована в 1740 г.), и немца пастора Эспера, который занимался раскопками в пещере недалеко от Муггендорфа и нашел кости ископаемого человека вместе с останками вымерших животных.

К 1735 г. вышла в свет книга известного шведского натуралиста Карла Линнея «Система природы». Это была первая строго научная классификация в естествознании. «Система природы» стала на долгое время универсальным классификатором, позволившим упорядочить сумму фактов, опираясь на идею родо-видовой классификации. А факты, собранные К. Линнеем, убедительно свидетельствовали о длительности исторического процесса, который предшествовал появлению современного человека; о существовании огромных по размерам ископаемых животных «диковинного вида»; о том, что современником этих исполинов был человек.

Оставалось выяснить, когда же появился человек, найти его место в истории, его место в мире. К. Линней предложил новаторскую для своего времени классификацию животных, в которой поместил человека рядом с обезьяной во главе крупного отряда млекопитающих-приматов. Человекообразные обезьяны, выделенные Линнеем как предки человека, в том числе орангутан, окружали человека. По мысли К. Линнея, «человек лесной» — орангутан и «человек разумный» имели одного общего предка. Но кто он, оставалось тайной.

Идею об общем предке человека и обезьяны сформулировал французский эволюционист Ж. Ламарк. В 1809 г. он написал книгу «Философия зоологии», в которой изложил свои взгляды на проблему происхождения человека. Он описал жизнь человекообразных обезьян под сенью тропического леса, где у них было немного врагов и где они, вероятно, в основном питались растительной пищей. Но с изменением климата леса отступали, и обезьяны вынуждены были спускаться вниз, на землю. В результате этого они приобрели способность прямохождения, начали охотиться и даже разговаривать. Именно в этот период истории человечества обезьяны стали всеядны, что положительным образом сказалось на их дальнейшем развитии. Как считал Ж. Ламарк, человекоподобные обезьяны и обезьяны, оставшиеся на деревьях, мало чем походили друг на друга. Между ними должна была существовать какая-то промежуточная форма, «незаполненное место», общий предок. Последователи эволюционистов — П. Буль, Р. Дарт, П. Тейяр де Шарден и другие и в середине XX в. пытались найти это недостающее звено, так как были твердо убеждены, что эволюционный процесс непрерывен и похож на плавно восходящую прямую. Такой процесс подразумевает наличие переходных форм для построения непрерывного ряда. Но, как показали палеонтропологические исследования ученых XX в., такие переходные формы не всегда удавалось находить. Образовавшиеся «незаполненные места» назвали утраченными звеньями. О том, как были найдены эти звенья, мы расскажем чуть дальше. Теперь же вернемся в XIX в., когда возрос интерес к древнему прошлому человечества, притом не только у биологов и зоологов, но и у геологов, которые, выясняя хронологию, исследовали строение земной коры. Английский геолог Чарлз Лайель первым обратился к вопросам четвертичной геологии, пытаясь распознать характер залегания останков ископаемых животных, которые были обнаружены французскими археологами. В результате совместных усилий представителей различных областей естественнонаучных знаний, труда ученых Англии, Франции и Германии в 60-х гг. появились книги, в которых основательно доказывалась древность человеческого рода.

Древо родословной человека

В 1861 г. была предпринята первая попытка создать периодизацию культур первобытного общества. Французский археолог Эдуард Ларте выделил эпохи по названию животных, кости которых находили рядом с каменными орудиями: век зубра, век мамонта, век северного оленя и век пещерного медведя. Предложенную Ларте периодизацию конкретизировал в 1862 г. Дж. Леббок: наиболее древний период истории человеческого общества, когда в употреблении были каменные орудия, он назвал древнекаменным веком — палеолитом. Далее следовал неолитический период: по всему миру распространилась новая техника обработки камня — шлифовка, появилась глиняная посуда и т. п. За неолитом следовал век металла. Хронологическая схема Леббока принята современной археологией. Дальнейшие уточнения периодизации палеолитической культуры сделал французский археолог Габриэль Мортилье. Он внимательно исследовал технику обработки каменных орудий и выделил ориньякский, салютрейский и мадленский типы инструментов, которыми пользовались люди Европы 40—12 тыс. лет назад. Так как при раскопках орудия лежали в слоях, наиболее близких к поверхности, они получили название верхнепалеолитических. Но были обнаружены и орудия другого типа — ручные рубила, обитые с двух сторон, скребла, они лежали в нижних, более древних слоях и были названы шелль, ашель, мустье или нижнепалеолитическими горизонтами, нижнепалеолитическими культурами.

История изучения древнего прошлого человека — это борьба научных взглядов и мнений: с одной стороны, естествоиспытатели, геологи, археологи, зоологи, палеонтологи, выражавшие материалистические идеи, а с другой — сторонники идеалистических теорий о происхождении человека, представители буржуазной реакционной науки.

Теории Ч. Дарвина были подготовлены трудами его предшественников: идеями трансформизма Ж. Ламарка, геологическими исследованиями Ч. Лайеля, археологическими изысканиями Буше де Перта. Дарвин собрал большой фактический материал из различных областей естествознания, который позволил ему показать, что человек является частью животного мира. Правда, в вопросе перехода от животного состояния к человеческому Дарвин оставался на позициях трансформизма, представляя этот переход как плавный процесс.

На самом же деле возникновение человека явилось резким перерывом постепенной эволюции органического мира, которое привело к качественному изменению состояния органической материи. Процесс становления человека был не обычной формой образования нового биологического вида, а качественным скачком, который выразился в возникновении человеческого общества. История развития человека, человеческого коллектива, общества, начало социальной истории ознаменовалось появлением трудовых процессов. К. Маркс и Ф. Энгельс справедливо указывали, что «первый исторический акт этих индивидов, благодаря которому они отличаются от животных, состоит не только в том, что они мыслят, но и в том, что они начинают производить себе средства к существованию». На протяжении всей дальнейшей истории человечества труд был постоянным фактором прогрессивного развития человечества. Примитивная социальная организация древнейших людей принципиально отличалась от стада животных способностью к производству.