Международное сотрудничество сейсмологов

Вам, вероятно, интересно узнать, сколько же сейсмологических станций существует на земном шаре и как они работают. Разумеется, не может быть и речи, чтобы здесь их перечислить. Даже специалисты не в состоянии этого сделать. В списке, опубликованном в 1953 году Брюссельской обсерваторией, перечисляется 518 станций. Но в этом году не менее 20 станций закрылось, и не исключено, что столько же числилось только на бумаге. В Европе насчитывается около 85 станций, без Советского Союза, в Северной Америке — 130, в том числе 90 в США, в Южной Америке — 15, в Японии — 120, в других странах Азии — 40, в Африке — 18 обсерваторий, в Австралии — 5. После Международного геофизического года[58] несколько станций создано в Арктике и Антарктике.

В Европе (кроме СССР) к самым крупным относятся станции в Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Гренаде (Испания), Чопе, Гамбурге, Йене, Кью (Англия), Кируне (Швеция), Праге, Рейкьявике, Риме, Страсбурге, Штуттгарте, Толедо, Триесте, Икле (Бельгия), Упсале (Швеция), Варшаве, Цюрихе.

Каждая из них не ограничивается накоплением собственных наблюдений. Нет науки без обобщений! Бесчисленное множество мелких фактов не способствовало бы развитию науки, если бы факты не сопоставлялись и не обобщались теоретическими выводами. Вот почему некоторые из 500 обсерваторий, рассеянных по всему земному шару, занимаются сбором наблюдений окружающих их станций, а затем передают их Международной центральной сейсмологической службе в Страсбурге. Обсерватории, занимающиеся сбором сводок, имеются в Токио, Москве, Вашингтоне, Шиллонге (Ассам), Веллингтоне (Новая Зеландия), Оттаве, Мехико, Сантьяго (Чили), Иоганнесбурге, Мадриде, Алжире, Букаву (Конго, Леопольдвиль), Джакарте (Индонезия), Кветте (Пакистан). Международная центральная сейсмологическая служба в Страсбурге сводит все отчеты, анализирует и публикует характеристики землетрясений. Затем через несколько лет они публикуются в объемистых годовых каталогах, которые составляются в Кью под названием «Международная сейсмологическая сводка».

Впрочем, мы не станем задерживаться на этой международной и административной деятельности сейсмологов и, вместо того чтобы ждать у дверей обсерваторий выпуска сообщений, войдем и посмотрим, как же выслушивают земной шар.

Как расшифровывают сейсмограмму

Нам, разумеется, хочется посмотреть, как работают сейсмографы, но приближаться к ним не рекомендуется. Даже легкие шаги раскачивают пол, и этого достаточно, чтобы на сейсмограмме отразились помехи в виде незакономерных искривлений. Не надо забывать, что сейсмограф регистрирует даже колебание на 0,001 миллиметра. Но допустим, что нам все же разрешили подойти совсем близко к этим бесшумным приборам и наблюдать за их работой. На сейсмографе любой системы мы обнаружим вращающийся барабан, на который наматывается бумажная лента. Одни сейсмографы дают фотографическую запись, острие других наносит кривые на закопченную ленту. Казалось бы, что, если не происходит никаких сейсмических явлений, должна получиться прямая линия. Но на практике эти линии состоят из ряда еле заметных зигзагов; это следствие так называемых микросейсмических возмущений, к которым мы скоро вернемся.

Теперь нам хочется взглянуть на сейсмограмму землетрясения. Возьмем для примера сейсмограмму Японского землетрясения 1923 года, которое мы проследили с начала и до конца в пятой главе (см. рис. 4). Она записана в Сен-Морской обсерватории и проанализирована Эблэ, о чем уже говорилось на стр. 90, 91.

Правда, здесь приведена лишь часть сейсмограммы, так как полная запись занимает три четверти метра. Однако и этого отрывка достаточно, чтобы привести нас в замешательство. Глядя на более или менее резко выраженные зигзаги, мы поражаемся, как же сейсмологи могут их расшифровывать таким образом, чтобы узнать время наступления землетрясения, его магнитуду, расстояние от эпицентра и многое другое. Скажем в двух словах, как это сделала женщина-сейсмолог Лабруст, что «анализ сейсмограммы заключается в точном замере времени наступления отдельных фаз (с точностью до 0,1 секунды для первой фазы и до 1 секунды для последующих), в определении природы волн и их первопричины в пространстве и во времени (эпицентр, глубина очага, время в очаге), так же как и в определении более или менее сложных траекторий, по которым следовали эти волны». Но кое-что из того, что мы увидим при более внимательном изучении сейсмограммы, требует объяснения. Чтобы войти в курс дела, допустим, что мы провели возле приборов ночь с 31 августа на 1 сентября 1923 года. До 3 часов все было спокойно. С 3 часов 11 минут сейсмограф вдруг начинает регистрировать группы волн. Это очень короткие волны с большой скоростью и ничтожной амплитудой. Мы могли бы считать их незначительными, если бы не… Скажем только, что такие волны называют первыми, или волнами Р, и посмотрим, какими они будут минут через 15. Мало-помалу их сменят другие волны с большей длиной и амплитудой. Это вторые волны, или волны S (крайние слева на рис. 4). Далее мы видим, что через какое-то время волны S в свою очередь вдруг преобразуются в волны гораздо большей длины. Их амплитуда так велика, что зигзаги достигают 17 сантиметров! Это длинные волны, или волны L[59].

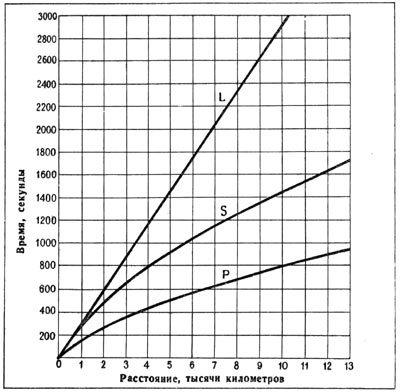

Рис. 17. Кривые распространения сейсмических волн Р, S, L.

Из графика видно, что волны L распространяются с постоянной скоростью, тогда как скорость распространения волн Р и S обусловлена расстоянием от эпицентра (по Лабруст).

Но запись еще не закончена. В течение последующих двух часов сейсмограф продолжает регистрировать толчки. Волны L превращаются в колебания с более коротким периодом, затем они вытягиваются в цуг правильных синусоидальных волн, которые тем медленнее затухают, чем больше расстояние от очага землетрясения.

Волны Р, волны S, волны L — вот то, что сейсмологи называют тремя главными фазами сейсмограммы, тремя группами различных и характерных волн, тайну которых нам предстоит теперь разгадать.

В тот же день 1 сентября 1923 года, когда нам удастся установить связь с другими станциями, мы узнаем, что это сейсмическое возмущение с той же последовательностью волн Р, S и L было зарегистрировано повсеместно. Нас поразит, что наступление различных фаз землетрясения было зарегистрировано повсюду в разное время. Чем дальше находилась станция от эпицентра, тем позднее было зарегистрировано землетрясение. Мы могли бы даже составить график, подобный тому, который представлен на рис. 17.

На этом графике по оси абсцисс отложены расстояния (в тысячах километров) от сейсмологической станции до эпицентра, а по оси ординат — время прохождения (в секундах) волн Р, S и L. Как и следовало ожидать, мы прежде всего установили, что время пробега волны тем продолжительней, чем больше расстояние между станцией и эпицентром, и, далее, что определенные таким образом точки образуют для каждой из трех фаз непрерывные кривые.

Но эти три кривые не похожи друг на друга. Кривая L прямолинейна; кривые волны Р и S выгибаются и заканчиваются ниже. Что же это значит? Кривые подтверждают показания сейсмограммы: из трех видов колебаний, одновременно зародившихся в очаге землетрясения, волны Р приходят первыми, поскольку они распространяются с наибольшей скоростью. Волны 5 распространяются с меньшей скоростью, a L — еще медленней. Вспомним, что сейсмические волны бывают продольными и поперечными, причем именно продольные волны отличаются наибольшей скоростью. Отсюда можно сделать вывод, что фаза Р соответствует вступлению продольных волн (то есть расширению — сжатию), а фаза S — вступлению поперечных волн (подобных кругам на поверхности воды)…