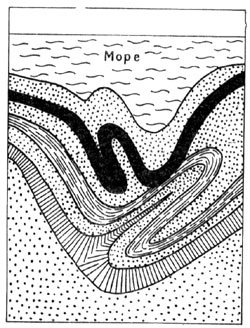

Рис. 8. Схематический разрез геосинклинали.

Дно моря прогибается, образуя нечто вроде рва.

В определенное время на каком-то участке дно поддается. Оно оседает, прогибается, в нем образуется своего рода впадина, ров, который называется геосинклиналью (см. рис. 8). Затем, по мере того как сотни тысячелетий складываются в миллионы, ров углубляется, его склоны становятся круче и сближаются, а зажатые между ними пласты, которые, разумеется, непрерывно утолщались, вытесняются вверх, образуя выпуклость: так зарождается корень складки. Этот зародыш горной цепи, зачатый на дне океана, можно обнаружить с момента его появления. Приборы для замера глубин выявляют выпуклость, выступающую на дне моря, а гравиметры фиксируют меньшее ускорение силы тяжести по сравнению с окружающими точками. Это вполне естественно, ведь выпуклость сложена породами, снесенными с поверхности континентов и, следовательно, не очень плотными, тогда как повсюду в других местах дно состоит из тяжелого базальта. Некоторые вершины, уже сейчас выступающие над поверхностью воды и образующие множество рассеянных островков, выдают секрет зарождения будущей горной цепи.

Рис. 9. Чем больше прогибается геосинклиналь, тем сильнее сминаются в складки отложившиеся в ней осадки.

Так образуется выпуклость, которая все больше приближается к поверхности океана. Процесс закончится появлением над водой горной цепи.

Такие явления наблюдаются у берегов Индонезии, как уже отметил в 1930 году голландский геофизик Венинг-Мейнес. То же самое происходит вдоль восточного побережья японского острова Хонсю. И там на дне океана образовался ров глубиной 10 000 метров, в котором накапливаются толщи легких осадочных пород, о чем свидетельствуют гравиметры. Подобный процесс развивается и в водах, омывающих западное побережье Центральной Америки. Возможно, впадины, обнаруженные на траверсе Акапулько (Мексика) и у берегов Гватемалы, таят в своих глубинах зародыши будущих гор.

Люди, склонные к обобщениям, будут рассматривать эти явления как различные фазы горообразования. Хребет у побережья Индонезии, готовый вот-вот появиться над поверхностью воды, можно считать более поздней стадией по сравнению с геосинклиналью, которая окаймляет побережье Центральной Америки. Эта геосинклиналь представляет нечто вроде колыбели бесформенного зародыша, тогда как хребет готов выйти из чрева! океана, как Афродита из пены морской. Согласно этой концепции, еще более поздней стадией горообразовательного процесса будут Альпы. Прошло приблизительно 70 миллионов лет, с тех пор как они появились над поверхностью моря, но их рост еще не закончен. Впадина, в которой они возникли, уже давно покинутая морем, продолжает тем не менее сужаться и прогибаться. Отпрыск Альп, Апеннины, — более молодые горы, их можно считать еще подростками.

Кризисы в горообразовательном процессе

Идет ли речь о побережье Тихого океана, дугах Альп и Апеннин или о подводной впадине Бартлетт, которая, начинаясь от Гондурасского залива, проходит между Кубой и Ямайкой и заканчивается в водах, омывающих Венесуэлу, — всюду мы имеем дело с орогеническими зонами, то есть с такими районами, где зарождаются горы. Это как бы цеха, где не прекращается работа земной коры. По сравнению с районами почти абсолютной стабильности и неподвижности, такими, как Канадский и Сибирский щиты, орогенические зоны, где земная кора смялась, прогнулась и истончилась, представляются более хрупкими. Эта их хрупкость и вызывает всякого рода катастрофы. Разумеется, не может быть и речи о том, чтобы человек непосредственно изучал процесс горообразования. Зарождение, появление на свет и развитие горной цепи — это события геологической истории, которые развертываются неприметно для человеческого глаза и удручающе медленно. Нужно, говорят ученые, несколько тысячелетий, чтобы на дне морских впадин отложился слой осадков толщиной от 4 до 40 миллиметров, но ничто не мешает нам вообразить Альпы вершиной склона исполинского прогиба, сводом корневой складки, основание которой уходит на 60 или 80 километров под землю. В течение миллионов лет осадочные толщи накапливались в этой впадине, прогибались, сминались в складки на тысячу ладов. Породы, сложившие Альпы, были всегда достаточно пластичными, чтобы покорно сминаться в складки, и никаких разрывов не происходило. Но случалось и так, что к ним прилагались более мощные усилия и тогда, сопротивляясь, породы сминались в более резкие складки. Это резкое сопротивление приводило к толчку, который распространялся до поверхности земли и проявлялся как землетрясение.

Так объясняют в наше время некоторые сейсмические возмущения. Это явления не геологические и не вулканические, а тектонические, то есть они зарождаются не в поверхностных толщах земной коры, а в ее глубинных пластах, там, где залегают основания гор и корневые складки.

А если пласты не сминаются в складки, а разрываются?

Именно в разрыве пластов, по единодушному признанию, и кроется основная причина землетрясений, и в частности самых сильных. Действительно, вполне вероятно, что пласты, сопротивляясь до тех пор, пока не превзойден предел их пластичности, не выдерживают и разрываются. И хотя разрыв происходит на глубине десятков километров от поверхности земли, в этом явлении нет ничего сверхъестественного.

Попробуем изогнуть стальной или железный прут, деревянную линейку или сургучную палочку. Первый, допустим спица от велосипедного колеса, легко выпрямится, железо лишь слегка согнется, а затем сломается, тогда как линейка и сургуч сейчас же переломятся.

Этот несложный опыт приводит нас к важному заключению: сопротивление, оказываемое прутом, представляет собой его накопленную энергию, которая внезапно высвобождается, как только он ломается. Отсюда следует, что, чем больше энергии накапливается, тем сильнее будет разрыв. Землетрясение вызывается именно таким резким разрывом, который «распространяется затем, как трещина по стеклу», по меткому выражению Жана Кулона. А поскольку мы имеем здесь дело не с прутом, а с земным шаром, разрыв вызывает землетрясение.

Вас волнует теперь вопрос, что же представляет собой этот разрыв в глубинных толщах и что порождает те силы, которые его вызывают? Какие же исполинские силы нужны для того, чтобы привести к таким катаклизмам, как в 1920 и 1923 годах?

Эти две проблемы мы и рассмотрим здесь по порядку. Первая уже получила широко известное решение.

Разрыв обычно называют разломом, в результате которого появляется сброс. С одним таким сбросом мы уже познакомились в связи с Сан-Францисским землетрясением, где проявил себя знаменитый рифт Сан-Андреас. Теперь нам известно, что после разрыва горные породы разбиваются сбросом на две глыбы. По плоскости сброса одна глыба может скользить вдоль другой. Так происходят горизонтальные смещения пластов, кптооые бросаются в глаза, когда при этом повреждается дорога или железнодорожные пути, и вертикальное смещение, при котором разница в уровнях достигает нескольких метров.

Разумеется, даже в тех случаях, когда разрыв пластов вызывает катастрофическое землетрясение, сброс может не проявиться на поверхности. И все же он не проходит бесследно, даже если все сводится к тому, что глубинные толщи в этом месте теряют свою однородность. Отныне это будет слабым участком земной коры, где в последующем сейсмические силы смогут, так сказать, «отвести душу». Представьте себе, что вы случайно порвали, а затем заштопали кусок сукна. Не нужно быть портным, чтобы понять, что со временем сукно порвется прежде всего в этом месте.