В Германии, несмотря на внешнее благополучие военных фронтов, к 1916 г. начинают понимать, что все ее союзники держатся только германскими силами. Их приходилось во избежание кризисов подкреплять германскими войсками, поддерживать займами, снабжать вооружением и т. п. Тем не менее Германия должна была идти на все жертвы, чтобы удержать своих союзников. Было известно (и союзникам Германии), что Антанта готова в каждый данный момент заключить мир если не с Турцией, которую твердо решила разделить, то с Австрией и Болгарией. А между тем в Германии к 1916 г. стали чувствоваться недочеты в снабжении как следствие морской блокады, осуществляемой преимущественно британским флотом, прекратившим подвоз не только военной контрабанды, но и вообще всех видов сырья и продуктов питания. Германия начинала ощущать последствия «голодной блокады», ее население стало страдать от недоедания, несмотря на введение строгой карточной системы на все продукты.

Положение осложнялось тем, что в Германии знали о готовящемся генеральном наступлении держав Антанты и учитывали, что главный противник — Англия — не только не сокрушен, но еще и усилился в военном отношении, проведя закон о всеобщей воинской повинности. Пассивное ожидание наступления врага являлось для Германии самоуничтожением. По мнению Людендорфа, «решение войны лежало на западе. Здесь мы могли наступать достаточно твердо, но только предварительно победив русских».

Таковой победы над русскими германцы в 1915 г. не достигли, тем не менее Фалькенгайн, являвшийся фактическим руководителем германской стратегии, считал, что «требуется нанести большой удар на Западном фронте, единственном, где можно было серьезно затронуть Англию, потому что она, богатая всевозможными [485] средствами и до сих пор не испытанная в сражении, представляла наиболее опасного врага. Победы можно было бы достичь беспощадной подводной войной, но Берлин сначала не соглашался на это, опасаясь нейтральных держав и особенно Соединенных Штатов. Против сектора на континенте, который занимали английские армии во Фландрии, зимой было неудобно предпринимать серьезные действия вследствие неблагоприятных климатических и топографических условий...» Выбор остановился на французской армии, с которой решено было покончить.

Внутреннее политическое положение Германии тогда еще не исключало наступательных замыслов военного командования. Движение против войны нарастало в 1915 г. сравнительно медленно; только в январе 1916 г. нарождается «Союз Спартака», который лишь после верденской бойни мог призвать рабочих к демонстрации 1 мая 1916 г. под лозунгом «Долой войну!». Позиция социал-шовинистов во главе с Шейдеманом оставалась еще сильной, несмотря на энергичную агитацию против войны Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Все эти обстоятельства, а также невозможность Германии из-за недостатка в войсках вести наступательные операции сразу на двух театрах вынуждали к тому, чтобы направить новый удар опять на Французский фронт.

Австро-венгерское командование ясно сознавало, со своей стороны, полную невозможность вести только своими войсками наступательную операцию против России, а потому остановилось на использовании своих свободных сил для проведения решительного охватывающего наступления из Тироля в тыл Итальянского фронта на Изонцо. Для производства этой операции австрийцы требовали помощи 9 германских дивизий, в которой на этот раз им было определенно отказано.

Фалькенгайн считал необходимым для операции в Италии не менее 25 хороших дивизий и много тяжелой артиллерии (по германской норме того времени — 1 батарея на 150 м фронта). Сосредоточение таких сил [486] по одной имевшейся в распоряжении австрийцев железной дороге требовало так много времени, что операция не могла быть неожиданной.

Германское командование разрабатывало еще одно стратегическое предположение, заключавшееся в предупреждении ожидаемого перехода Румынии на сторону Антанты и в немедленном разгроме ее при участии германских, австрийских, болгарских и турецких войск. Но отчасти условия экономические (надо было вывезти проданные румынами германцам запасы продовольственных продуктов и нефти), а отчасти также боязнь за возможность прорыва Германского фронта французами, в случае направления германских резервов в Румынию, заставили германское командование отказаться от этого проекта.

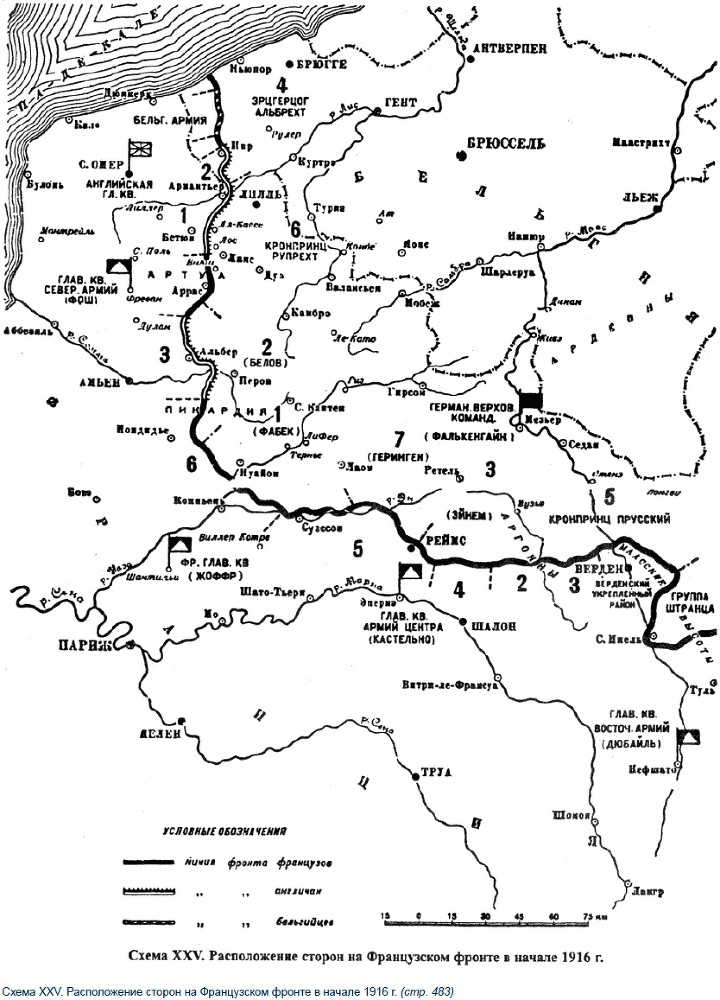

В дальнейшем германцам предстояло выбрать объект действий на Французском театре. Здесь линия расположения германских войск имела сильный выступ на запад к Парижу, у Нуайона, и другой — на восток, в обход укрепленного района у Вердена (схема XXV).

Вести дальнейшую операцию от Нуайона на Париж при отсутствии превосходства в силах было рискованно, так как германские армии в этом случае легко защемлялись в клещи со стороны Арраса и Вердена. Атаковать англичан в Артуа, чтобы раздвинуть эти клещи и угрожать английским сообщениям, зимой по местным условиям было невозможно (болотистая местность), а ожидать весны рискованно, так как следовало удержать инициативу в своих руках и сорвать назревавшую со стороны французов операцию. Кроме того, для этой атаки требовалось не менее 30 свежих • дивизий, а германцы не располагали такими силами, чтобы ввести их на одном участке.

Внимание невольно останавливалось на другом выступе — восточном, у Вердена, который во всех отношениях играл весьма важную роль. Этот укрепленный пункт служил угрозой путям сообщения германцев, опорой для всего Французского фронта, серьезным [487] плацдармом для развития наступательных операций Французской армии, и, кроме того, успешная атака германцев в этом направлении прерывала наиболее важные линии французских рокадных рельсовых путей, служивших коммуникацией правого фланга и армий.

Если прибавить к этому большое значение для обеих сторон падения Вердена, этой грозной цитадели Французского фронта, то становится понятным, почему Фалькенгайн, не имея возможности по недостатку сил предпринять общую операцию на всем фронте, остановился на предприятии частного характера — атаке Вердена, [488] которую и решил начать в феврале. Опасная сторона этой операции заключалась в том, что западный участок Германского фронта во Франции очень ослаблялся и давал возможность англо-французам здесь противопоставить маневру германцев свой контрманевр, который мог сорвать всю операцию против Вердена.

Фалькенгайн проводил в своем докладе о выборе объекта действий мысль, что боевой опыт прошлого решительно говорит против массовых прорывов неприятеля, хорошо вооруженного, морально нетронутого и численно мало уступающего. Он переходит к решению задачи, соответствовавшей ограниченным средствам германцев, рассчитывая на то, что Франция в своем напряжении дошла до предела и что на верденской мельнице ему удастся перемолоть последнее напряжение французов.

Среди держав Антанты к 1916 г. с особой яркостью выявились все трудности коалиционного характера войны и невозможность согласовать действия их армий при отсутствии общего, осуществляемого единым командованием, плана операций.

Действительно, после успехов 1915 г. кажущееся преимущество вполне определенно находилось на стороне Германии и ее союзников, одержавших крупные победы на всех фронтах. Блок Центральных держав усилился Болгарией. Германия продолжала оккупировать Бельгию с ее угольными богатствами. Приграничные промышленные центры Франции, занятые с началом войны, оставались в руках германцев. Владение этими центрами давало большие преимущества германцам, так как они имели огромное экономическое значение: продукция их заводов и шахт давала от 70 до 94% всего французского производства железа, стали, чугуна и сахара, до 55% угля и до 45% электроэнергии.

Германия обладала внутри страны еще около 11/2 млн обученных военному делу людей, и ее военные заводы, работая при максимальной нагрузке, вполне обеспечивали нужды армии. [489]