В центре страны, в Берлине, немцы имели узел всей железнодорожной сети Германии, способный выпускать в различных направлениях не менее 1500 поездов в сутки; отсюда вырастала его роль в деле перебросок с западной границы на восточную.

Кроме того, вне берлинского узла были три сквозные оборудованные линии, соединяющие западную и восточную границы Германии. Через Рейн было 16 постоянных железнодорожных мостов, а при приближении к русской границе через Одер — 6 мостов на 11 колей и через Вислу — 4 моста: у Диршау, Грауденца, Фордона и Торна на 11 колей.

4

В 1908 г., когда еще не было приступлено к выполнению новой программы судостроения, по которой Балтийский флот пополнялся [851] дредноутами, в России были приняты основы плана действий на случай войны с Германией в отношении Балтийского театра военных действий. Морского соглашения России с Англией против Германии в то время еще не было Имелась в виду война России и Франции против Тройственного союза, причем предполагалось решительное наступление германского флота в Балтийском море и в Финском заливе на Петербург — политический и экономический центр России. Балтийскому флоту ставилась задача «задержать» подавляющие силы германского флота на время мобилизации войск Петербургского военного округа.

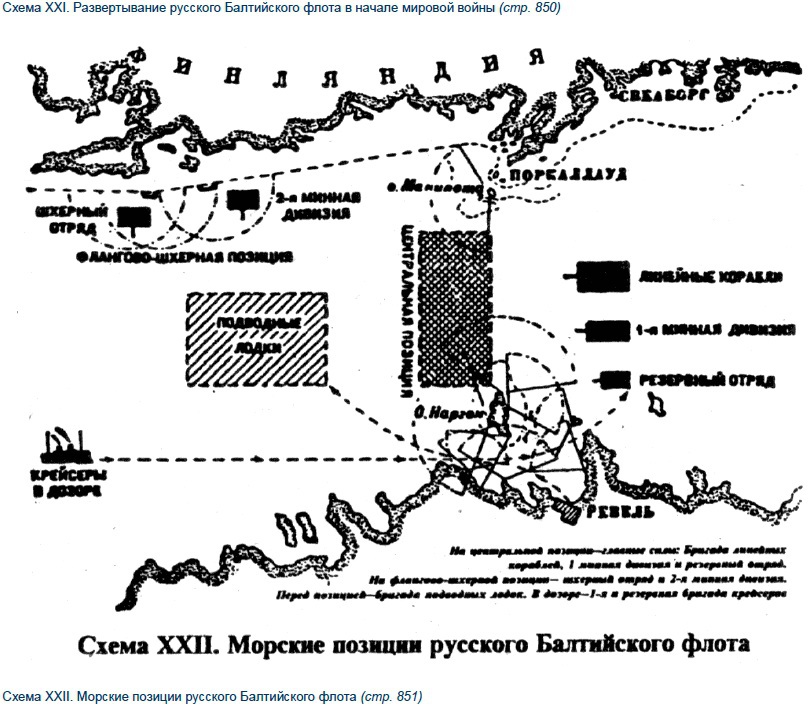

Русский морской Генеральный штаб разработал оперативный план обороны флота на укрепленной минами заграждения и береговыми батареями (на флангах) позиции по линии Ревель — Гельсингфорс (остров Нарген — мыс Поркаллауд (схемы XXI и XXII). В последующие годы (1910-1913) обстановка резко изменилась: сближение России с Англией, морское соглашение Англии с Францией изменяли соотношение сил в Балтийском море в пользу Антанты. Выполнение программы постройки крупного флота (12 дредноутов и других кораблей) для Балтийского моря усиливало Балтийский флот России; тем не менее основная идея пассивной обороны на упомянутой позиции с задачей защиты Петербурга была сохранена.

Позиция («Центральная») по мобилизации укреплялась сильными минными заграждениями, на флангах начиналось сооружение тяжелых морских батарей (30-см); по финскому берегу западнее оборудовалась вторая позиция («шхерная» фланговая) для эсминцев (под прикрытием [852] канонерских лодок и береговых батарей), с которой они грозили наступающему флоту опасными (особенно ночью) атаками на коротких дистанциях. Передовой крейсерский отряд (разведки и охранения) выдвигался на линию Дагерорт — Утэ (при выходе из Финского залива в Балтийское море), отдельный передовой отряд выдвигался в Рижский залив и Моонзунд. Главные силы флота сосредоточивались в Ревеле и здесь занимали выжидательное положение на случай движения германского флота в Финский залив. План операций окончательно оформился в 1912 г., оставаясь пассивно-оборонительным; активные операции в Балтийском море не предполагались.

План не отвечал обстановке, создавшейся в начале войны, так как германский флот сосредоточился в Северном море, а в Балтийском море занял положение активной обороны: охранение Кильской бухты слабым отрядом крейсеров и операции «малой войны» в Балтийском море до Финского залива. В итоге Германия, несмотря на морское преобладание Антанты и действия английских подводных лодок на Балтийском море, обеспечила свои морские сообщения со Швецией, имевшие для нее большое экономическое значение. Состав флота, намеченный «адмиральским штабом» Германии для действий на Балтийском море, был следующий: 7 легких крейсеров (водоизмещение 2,5 — 4 тыс. т, 105-см артиллерия), 9 эскадренных миноносцев, 3 подводные лодки и отряд заградителей (4 вооруженных парохода). Оперативная задача, поставленная этому отряду, формулировалась следующим образом: «По возможности беспокоить русский флот при его возможном наступлении в Балтийском море и обеспечить защиту от русских и английских морских сил Кильскую бухту».

5

Существенным пробелом в нашей военной литературе вообще и в первых изданиях настоящего труда А. М. Зайончковского в частности является отсутствие даже упоминаний о французском плане стратегического развертывания, разработанном вице-президентом Высшего военного совета Франции генералом Виктор-Мишелем. Этот пробел восполнен в настоящее время трудом проф. В. А. Меликова «Проблема стратегического развертывания по опыту мировой и гражданской войны» (схема XXIII).

6

Вполне реален рассказ генерала Буше, относящийся к 3 августа 1914г., когда война была уже объявлена и Жоффр собрал у себя всех командующих армиями. Хотя последние и знали крылатую фразу Жоффра, что «план операций — это идея, которую полководец держит в своей голове, но не доверяет бумаге», но все же ожидали ясных директив в отношении операций в начальный период войны.

«Все командующие армиями, — пишет генерал Буше, — считали, что они собраны для того, чтобы Жоффр, по примеру Бонапарта, изложил им свои взгляды о направлении, которое он намеревался придать операциям. Они надеялись выйти от него полные уверенности в исходе войны, уверенности, которую они не преминули бы сообщить своим войскам. Ничего подобного не было. Беседа коснулась только банальностей. Когда один командующий попытался поднять вопрос о плане, то Жоффр ответил: «Это ваш план, но не мой». И все удалились, исполненные [853] беспокойства, которое высказал один из них: "Имеет ли главнокомандующий план? Есть ли у него идея?"».

7

Влиятельные круги германской буржуазии, опасаясь разрушительных последствий в случае французского вторжения, настойчиво требовали прикрытия путей в промышленную Эльзас-Лотарингию. Мольтке Младший поэтому решил надежно обеспечить германский левый фланг за счет правого фланга, изменив соотношение сил между правым и левым флангами с 7:1 (по Шлиффену) на 3:1. Кроме того, с первых же дней войны, выяснивших позицию Италии, объявившей нейтралитет, Франция использовала против Германии те силы, которые предназначались против Италии, что также повлияло на изменение германского плана.

8

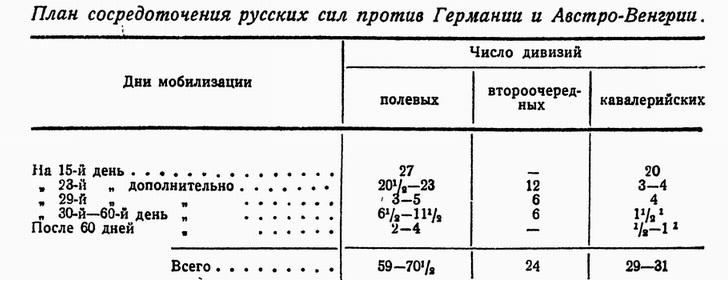

Франция, заинтересованная в ускорении сосредоточения вооруженных сил, предоставила России крупные займы для проведения новых стратегических железных дорог и для улучшения пропускной способности уже существовавшей сети, что привело к постепенному ускорению сосредоточения В итоге план сосредоточения русских сил против Германии и Австро-Венгрии выражался следующими данными:

В результате соглашений 1911-1912 и 1913 гг. союзники взаимно обязывались начать наступление против Германии одновременно. При этом Франция обязывалась выставить на 10-й день мобилизации на своем фронте 1300 тыс. человек, Россия обязывалась на 15-й день мобилизации выставить против Германии до 800 тыс. человек и начать немедленно наступление с целью или разбить германские войска в Восточной Пруссии, или наступать на Берлин, если германские войска развернутся на левом берегу Вислы, в районе Торн — Познань. Как видно из приведенной таблицы сосредоточения, обязательства, принятые русским генеральным штабом, не соответствовали действительным возможностям: на 15-й день мобилизации могла закончить сосредоточение только треть русской армии, для подвоза следующей трети требовалось еще 8 дней, и, наконец, последняя треть могла прибыть только в течение 40 дней. Таким образом, [855] принятые русским Генеральным штабом обязательства принуждали русское командование начать наступление против Германии тогда, когда для действий против Германии и Австро-Венгрии были сосредоточены только 27 пех. и 20 кав. дивизий, что являлось крупной стратегической ошибкой.