Поставлен был этот необычный для Петербурга деревянный амфитеатр в центре обширнейшей Луговой площади, раскинувшейся перед Зимним дворцом (Дворцовой эта площадь станет называться тогда, когда на ней перестанут пастись коровы). Строился он по проекту придворного архитектора А. Ринальди. Прямоугольный в плане, с закругленными углами и с пятью уступами для нумерованных зрительских мест, амфитеатр мог вместить несколько тысяч зрителей. Устроена была и императорская ложа. Напротив нее – ложа наследника. Для двенадцати судей тоже были ложи, помещенные на четырех углах амфитеатра: по три судьи от каждой кадрили. В этих ложах были и оркестранты со своей музыкой, представляющей команды. А для главного судьи кресло было поставлено на трибуне в центре арены. От арены амфитеатр был огражден барьером, живописно расписанным на героические темы. Верх амфитеатра был украшен балюстрадой. Таким был первый стадион в городе.

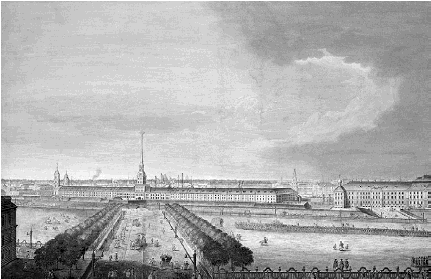

Проспект Адмиралтейства и около лежащих строений с частию Невской перспективной дороги с западною сторону. Г.А. Качалов по рисунку М.М. Махаева 1748 г. 1753 г.

Славенская и Римская кадрили въезжали в него через главные ворота, бывшие напротив нового каменного Зимнего дворца. Индийская и Турецкая через такие же, но находившиеся напротив – на стороне деревянного Зимнего дворца, что был на Невской першпективе. «А когда кадрили стали уже входить в амфитеатр, тогда музыка звук громкий и по роду многих нововымышленных инструментов никогда не слыханный произвела».

Получив повеление от императрицы «к начатию курсов», главный судья со своего центрального места трубою возвестил об этом.

Первыми поразили зрителей своим искусством дамы. Они из стремительно несущихся по кругу колесниц метали пики и поражали ими цели. Затем кавалеры на скачках показывали свое проворство и ловкость – пронзали копьями манекены и саблями снимали с них головы. Судьи записывали в таблицы успехи и неудачи дам и кавалеров.

А зрители болели за тех, кто им пришелся по душе: «…вошли не чувствительно в разбор подробный прямых действий». Наверно, эти прямые действия приводили и к кулачным разборкам. Нравы тогда еще не были смягчены.

По завершении «курсов» кадрили сделали прощальный марш вокруг арены и по Большой Луговой и Перспективной улицам проследовали к Летнему дворцу, где должны были объявить победителей. Там судьи закрылись в Конференц-зале. А уставшие соревнователи остались ожидать их решения в Большом зале.

Был уже поздний вечер, когда из совещательной комнаты вышли судьи, а за ними пажи императрицы несли на золотых блюдах богатые «прейсы». Главный судья, престарелый военный муж, фельдмаршал фон Миних сказал тогда прочувствованные слова, обращенные сначала ко всем, а затем отдельно к дочери сенатора П.Г. Чернышева – графине Наталье Петровне:

«Государыня моя! Вы та первая, которой я уполномочен от Ее Императорского Величества вручить первый прейс, выигранный вашим приятнейшим проворством… сверх оного принадлежит вам еще право раздать прекрасными вашими руками прейсы всем Дамам и Кавалерам». И он вручил победительнице ее пребогатый бриллиантовый тресиле.

Затем Миних объявлял решение судей о занятых местах, а ставшая рядом с ним Наталья Петровна передавала награжденным призы.

Из дам второй была A.B. Панина (приз – табакерка с бриллиантами), третьей – графиня К.А. Бутурлина (перстень бриллиантовый).

Из кавалеров первый приз получил подполковник князь И.А. Шаховской (из бриллиантовой петлицы с пуговицей на шляпу), второй – полковник Ребиндер (трость с головкой, осыпанной бриллиантами), третий – граф фон Штейнбок (перстень бриллиантовый).

В заключение всего хозяйка дворца попросила оказать ей удовольствие: «всем Дамам и Кавалерам в действии находившимся и судьям остаться при столе своем». Десерт был поставлен приличествующий карусельным забавам, а при столе играла музыка вокальная и инструментальная; и по окончании стола был бал в масках до пятого часа пополуночи.

Рыцарские забавы имели столь большой успех при дворе и среди населения столицы, что решено было их повторить. Следующий Карусель состоялся этим же летом, 11 июля. И опять в нем первый приз получила графиня Наталья Петровна.

Натали Чернышева ко времени своего двойного триумфа стала уже двадцатипятилетней барышней. Материнские заботы Екатерины II о своих подданных проявились и в этом случае. Вследствие чего 30 октября того же счастливого 1766 года Наталья Петровна вышла замуж и превратилась в княгиню Голицыну. Брак тоже стал счастливым. Плодом его были три сына и две дочери (дочери были ею благодарно названы Екатериной и Софией).

Княгиня Н.П. Голицына.

Княгиня Голицына затем блистала в Париже при королевском дворе. Успех сопровождал ее и при карточной игре. Метала она карты так же метко и точно, как некогда пики. Называли ее «Пиковой дамой». Прожила она долгую жизнь. Пережила и A.C. Пушкина, который представил нашу героиню в своей широко известной повести. Современники узнавали в графине постаревшую княгиню Наталью Петровну (по прозвищу за ней бытовавшему). В повести Пиковая дама тоже поражает своего неприятеля.

Необычной была судьба и описанного нами стадиона-амфитеатра, прозванного в народе Каруселью. Он затем путешествовал по городу и претерпел трансформацию, имеющую свое продолжение и в наше время. Но это уже другая история.

Ворона на цепи

Среди знаменитых семи чудес античного мира называют и висячие сады Семирамиды. За истекшие тысячелетия люди забыли о военных победах ассирийской царицы Шамшиадады, завоевавшей Египет и Эфиопию, но воспоминания о садах, устроенных ею в Вавилоне, передавались из поколения в поколение – устно и письменно. Сады Семирамиды покоились на сводах, казались как бы подвешенными над землей – и этим поражали воображение тех, кто видел их.

Пожелала ли Екатерина II и в своей Северной столице устроить подобное чудо, разделив славу легендарной царицы? Или ей понравился сад, устроенный Иваном Ивановичем Бецким на крыше дома, что был напротив Летнего сада, у канавки? Так или иначе, но весной 1763 года во время коронационных торжеств в Москве Екатерина задумала при своих внутренних покоях в Зимнем дворце устроить сад. Комнаты императрицы находились в юго-восточном углу дворца, на втором этаже. Соответственно, на уровне этого этажа должен был быть и личный сад царицы.

Висячий сад возводил архитектор Ю.М. Фельтен (с 1764 года) – на кирпичных столбах, стенах вдоль восточного фасада Зимнего дворца – от Дворцовой набережной до Миллионной улицы. Покои Екатерины были соединены с садом посредством арочного, крытого перехода над образовавшимся здесь узким переулком.

В Петербурге екатерининского времени сады были предметом всеобщего увлечения. В поэме «Сады» французский поэт Делиль описывал путь к счастью: «Благополучен тот, кто мирных благ любитель, Забыв тщеславия о гибельных мечтах, Невинный, радостный живет, как вы, (Адам и Ева. – A.A.) в садах И разновидными роскошествует цветами, Зеленою травой и сочными плодами…» Население Петербурга в этом смысле достаточно близко было от счастья. И.Г. Георги писал тогда: «Сады и огороды занимают внутри города обширные места. Во многих дворцах и больших домах имеются знатные увеселительные сады… Кроме сего имеются при многих домах огороды и сады с плодовитыми или другими деревьями…»

В этих садах были не только обычные для северных мест фрукты и овощи. «Санкт-Петербургские ведомости» с воодушевлением сообщали о садовнике Иоганне Лоренце Гофмейстере, выращивавшем на Мойке (в садах графа Петра Ивановича Шувалова) помимо клубники, малины, вишен, сливы, огурцов и «абрикос» уже к Пасхе «как белые, так и синие наилучшие виноградные кисти совершенно зрелые». При этом искусном садовнике на петербургской почве стали произрастать «столь славная Муза, банана или баннера» и такие невиданные здесь нежные плоды, как ананасы. Последние Гофмейстер продавал по 2–3 рубля за штуку. Этого столь известного в столице садовника Екатерина и решила привлечь к устройству своего сада.